बुधवार, 25 जनवरी 2012

प्रस्तावना

मोबाइल टॉवर और वन्य जीवन

मोबाइल कंपनियों द्वारा स्थापित संचार टॉवर्स इंसानों और अन्य जंतुआें पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं मगर अभी तक इन टॉवर्स से निकलने वाले विकिरण और वन्य जीवों पर असर के बीच सही-सही सम्बन्ध स्थापित नहीं हुआ है । भारत सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय ने ३१ अगस्त २०१० को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था जिसे पक्षियों व मधुमक्खियों सहित विभिन्न वन्य जीवों पर संचार टॉवर्स के प्रभावों का अध्ययन करने को कहा गया था । इस समिति की रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित हुई है ।समिति के मुताबिक, जंतु जीवन पर विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्रभावों का अध्ययन न के बराबर हुआ है ओर इस तरह के विकिरण से होने वाला प्रदूषण भारत में अपेक्षाकृत नया मुद्दा है । वन्य जीवों पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के अध्ययन व निगरानी हेतु मानक प्रक्रियाआें या प्रोटोकॉल्स का अभाव है, जिसके चलते विभिन्न अध्ययनों की परस्पर तुलना करना कठिन होता है । अनुसंधान में छूटे हुए क्षेत्र तो है ही, देश में नियामक नीतियां उनका क्रियान्वयन मोबाइल टेलीफोन्स के विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाए हैं ।

लिहाजा, यह जरूरी है कि वर्तमान में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संपर्क की जो अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है उसमें सुधार किया जाए क्योंकि भारत जिन अंतर्राष्ट्रीय गैर-आयनीकाकर विकिरण सुरक्षा मानकों का पालन करता है वे फिलहाल रेडियो आवृत्ति के सिर्फ ऊष्मीय प्रभावों पर आधारित है । इनमें रोग प्रसार विज्ञान संबंधी उन प्रमाणों पर ध्यान नहीं दिया गया है जो एकाधिक टॉवर्स के गैर-ऊष्मीय प्रभावों को उजागर करते है । और, एक महत्व की बात यह है कि इस मामले में ऐहतियाती सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए ताकि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र संबंधी सर्वोत्तम मानक विकिसति किए जा सकें ।

विद्युत चुंबकीय विकिरण के संपर्क के कारण जैविक तंत्रों पर होने वाले मूलत: ऊष्मीय प्रभाव के अधिकांश अध्ययनों में न तो सांख्यिकीय रूप से उल्लेखनीय परिवर्तन पहचाने गए हैं और न ही जंतु स्वास्थ्य पर तत्काल प्रभाव साबित हुए है । इसके विपरीत दीर्घावधि अध्ययनों में चौंकाने वाले अवलोकन हुए हैं, इनमें प्रतिरक्षा तंत्र, स्वास्थ्य, प्रजनन, सफलता, व्यवहार, सम्प्रेषण, समन्वय तथा प्रजातियों व समुदायों के प्राकृतवास के विस्तार संबंधी नकारात्मक परिणाम देखे गए हैं ।

सम्पादकीय

पर्यावरण चेतना के संकल्प के ढाईदशक

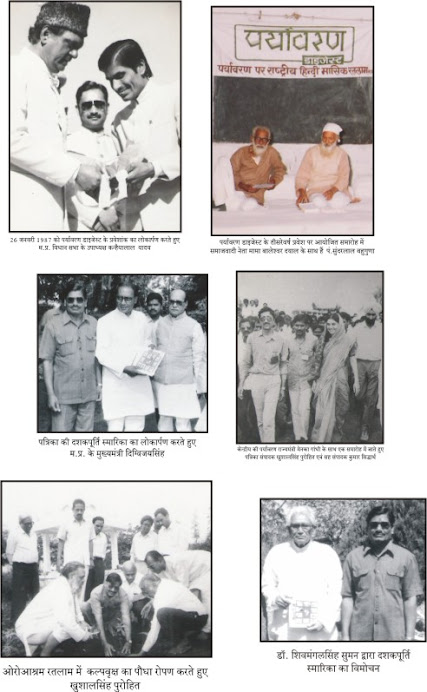

इस अंक से पर्यावरण डाइजेस्ट अपने प्रकाशन के २६ वें वर्ष में प्रवेश कर रही है । प्रकाशन यात्रा के ढाईदशक में पत्रिका को अपने पाठकों, लेखकों एवं सहयोगियोंे का निरन्तर स्नेह मिला, इसी स्नेह की ऊर्जा से इस संकल्प का सातत्य बना हुआ है ।

रतलाम से सन् १९८७ में ट्रेडल मशीन पर मुद्रण से लेकर वर्तमान में ऑफसेट पर बहुरंगी आवरण सहित मुद्रण और इंटरनेट संस्करण तक की यात्रा में पत्रिका में पर्यावरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर राष्ट्रीय / अंतराष्ट्रीय लेखकों, पत्रकारों सामाजिक कार्यकर्ताआें और विचारकों के लगभग चार हजार से अधिक लेख प्रकाशित हुए हैं । इन में पर्यावरण से जुड़ी ज्वलंत राष्ट्रीय समस्याआें, पर्यावरण और विकास, रचनात्मक प्रयास, प्रदूषण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता प्रबंधन और वन संरक्षण जैसे सैकड़ों विषय शामिल हैं ।

पिछले २५ बरसों में हमने देखा कि व्यवसायिक पत्रिकाआें की बढ़ती भीड़ में रचनात्मक सामाजिक सरोकारों की पत्रिका को जिंदा रख पाना संकटपूर्ण तो है, लेकिन असंभव नहीं है । पर्यावरण चेतना का यह छोटा सा दीप अनेक झंझावातों के बावजूद शिशु मृत्यु के कठिन समय को पार कर यहां तक पहुंच पाया है, तो इसके पीछे पर्यावरण प्रेमी मित्रों का संबंल था । यह संबंल ही वर्तमान और भविष्य की हमारी यात्रा की गति एवं शक्ति का आधार है । पर्यावरण डाइजेस्ट ने आज तक कभी किसी सरकार संस्थान या आंदोलन का मुख पत्र बनने का प्रयास नहीं किया । पत्रिका की प्रतिबद्धता सदैव सामान्य जन के प्रति रही है ।

पत्रिका के प्रकाशन में जिन मित्रों का सहयोग और समर्थन मिला, उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आशा करते हैैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा । पर्यावरण डाइजेस्ट को २५ बरसों की प्रकाशन यात्रा में हमें अनेक मित्रों का स्नेह, आशीर्वाद मिला, इस बीच हमारे कुछ सहयोगी हमसे बिछड़ गये, हम उनका पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते है ।

सामयिक

पर्यावरण और आपदा प्रबंधन

डॉ. मनमोहन सिंह

पिछले पचास वर्षो में हमने असामान्य जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय हादसों को होते देखा है । यह तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण और प्राकृतिक संपदाआें के अदूरदर्शी शोषण के कारण हुआ है । विश्व में अमीर और गरीब राष्ट्रों में अंतर किये बिना जन समुदाय को प्रकृति का कोप-भाजन बनना पड़ा है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की १९७२ में हुई स्टॉकहोम कांफ्रेस पर्यावरण मामलों पर विचार-विमर्श की एक बड़ी घटना थी । इसके बाद पर्यावरण रक्षा और प्रकृति संरक्षण में विश्व में देशों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त् नहीं हुआ क्योंकि सभी देश अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे है । पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन समूची मानव जाति से संबंध रखता है इसलिये सभी विकसित और विकासशील देशों के लोगों को इस वैश्विक मुद्दे पर सहयोग करने की आवश्यकता है । विश्व की पर्यावरणीय चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये सहयोगात्मक हल खोजने की आवश्यकता है ।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन इस चुनौती के अन्तर्गत मुख्य मुद्दे है । इस संदर्भ में पर्यावरण मित्र तकनिकी बहुत करागर सिद्ध होगी । ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें तकनीकी को नया आयाम मिल सके और साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि उसका लाभ सभी गरीब देशों को मिल सके ।

स्थायी विकास एक ऐसी नीति है जिसमें पर्यावरण का संरक्षण करते हुए समृद्धि की आकांक्षाआेंसे गठ-जोड़ किया जा सके लेकिन इस विकास नीति को संकुचित चिंतन से, केवल वर्तमान युवा पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें भविष्य के युवा वर्ग की योग्यता को नजर-अंदाज किया जा रहा है । उचित और स्थायी विकास की धारणा किसी भी राष्ट्र की अपनी आवश्यकताआें से बड़ी है । यह हमारे उन सामूहिक प्रयत्नों में निहित है जिसमें हम हमारी भविष्य की युवा पीढ़ी की जीवन शैली, ज्ञान और विशिष्ट योग्यताआें को पर्यावरण एवं संपदा दोहन के परिप्रेक्ष्य में सम्पन्न करते हैं । विकास के लक्ष्य को एकांगी न मानकर ही हम अपनी सभ्यता के विकास की परम्परा भावी पीढ़ी को प्रदान कर पायेंगे ।

जन साधारण के मन में आर्थिक विकास और पर्यावरण स्थिरता के मध्य व्यवसायिक भावना पनपती रही है लेकिन अब इसमें बदलाव आ रहा है और अधिकतम व्यक्ति इस पर विचार कर रहें हैं कि वास्तविक विकास कैसे संभव हो ? यथार्थ में, विकास वृद्धि की परिभाषा का दायरा बढ़ा है और यह सीमा पर्यावरण और उससे संबंधित विषयों पर सामंजस्य के कारण ही बढ़ी है । अब इस विचार पर सहमति बढ़ी है कि विकासशील देशों की निर्धनता के चलते पर्यावरण संरक्षण संभव नहीं है, परन्तु इस विचार को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पर्यावरण अवनति और प्राकृतिक संपदा का अति-दोहन अवश्यम्भावी है ताकि विकास गतिशील रहे । पर्यावरण को निष्क्रियता से समझना अब संभव नहीं होगा और यह विचार भी अब स्वीकार नहीं होगा कि पर्यावरण केवल सम्पन्न राष्ट्रों का विषय है ।

विगत वर्षो में हमारी सरकार ने एक नेशनल एजेंडा, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटते हुए पर्यावरण रक्षा का तैयार किया है । इसके अनुसार हमने एक करोड़ हेक्टर में फैले जंगलों को हरा-भरा करके, नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन के जरिए गरीबों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है । बीस हजार मेगा-वाट सौर ऊर्जा २०२० तक बनाने का कार्य भी प्रगति पर है । हमारा मिशन स्थिर, आवास के मानकों को, हमारी नगर पालिका नियमों के साथ विकसित करके, हरित-भवनों के निर्माण हेतु भी विचार कर रहा है ।

पानी का संग्रह सूखी कृषि भूमि का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी हमारा अभियान जारी है । कार्बन मुक्त उत्पादन भी हमारा निर्णायक कदम है जो हम जिम्मेदार विश्व नागरिक की हैसियत से उठाने जा रहे है । इन वर्षो में हमने आपदा प्रबंधन, कानून के तहत अपने प्रयत्नों को, प्राकृतिक विपदाआें से निपटने की दिशा में गति प्रदान की है । इसके लिये संस्थागत मेकेनिज्म की व्यवस्था बनाई है । इस संदर्भ में हमने अन्य देशों के अनुभवों को, अपने विशेषज्ञों से सीखने को कहा है । अंतरिक्ष के इंटरनेशनल चार्टर पर दस्तखत करके भारत ने अपनी अंतरिक्ष क्षमता बढ़ाकर, आपदाआें की जानकारी के लिये डाटा प्रणाली विकसित कर ली है । हमने आपदा से निपटने के लिए समुचित प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की है ।

हमारी मान्यता है कि पर्यावरण संरक्षण केवल परामर्श से नही होगा वरन् इसके लिये एक ठोस कानून की आवश्यकता है । पर्यावरण पर हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए हमने एक कानून बनाया जो एक ट्रिव्युनल के द्वारा पर्यावरण मामलों को हल करने के लिये कार्यरत है । इस ग्रीन ट्रिव्युनल ने अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है जिसकी वजह से न्यायालयों पर पड़ने वाला विवादों का भार कम हुआ है ।

पिछले दशक में भारत ने अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन देखे हैं । अर्थव्यवस्था के कारण फले-फूले । ऐसे समय कई राष्ट्रों ने प्राकृतिक संपदाआें के रिक्त होने को चुपचाप सहन कर लिया होगा किन्तु हमने ऐसा नहीं किया । हमारी न्यायपालिका ने दूरदर्शी संविधानिक प्रक्रिया को कानूनी जामा पहनाया और हमारी चिंताआें को न तो नजर अंदाज और न ही कमजोर किया । हमारी योजना की सफलता के लिए इन कानून के रखवालों को एक शक्तिशाली कार्य पालिका का निरन्तर सहयोग चाहिए साथ ही विवेक पूर्ण न्याय पालिका भी उसके हौसलों को बाधित न करते हुए उसे सहयोग दे । कुल मिलाकर एक ऐसे कानून व्यवस्था का निर्माण करना है जो पर्यावरण संरक्षण के निमित्त कारगर हो ।

पर्यावरण पर कोई चर्चा हमारी स्थानीय कार्य शैली और हमारी सांस्कृतिक विरासत को नजर अंदाज करके सार्थक नहीं हो सकती है । हमारे देशवासियों ने प्रकृति के विरोध का उत्तर अपने उस आचरण और कार्यशैली से दिया है जो पर्यावरण की दृष्टि से बुद्धिमता पूर्ण थे । हमने प्रकृति को दाता के रूप में देखा है न कि एक विजेता के रूप में जो हमारी इच्छा अनुरूप कार्य करे । आज हमें वैश्विक अनुभव से काफी समझदारी मिली है । पर्यावरण प्रबंधन ने भी बहुत कुछ सीखा है । इस समझ को भारतीय नजर से प्रकृति को देखने की जरूरत है । ऐसा करने से ही वांछनीय परिणाम मिलेंगे ।

पर्यावरण डाइजेस्ट - १

जनसचतेक पत्रिका के पच्चीस वर्ष

डॉ. सुनील कुमार अग्रवाल

पर्यावरण पर प्रथम राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका का गौरव प्राप्त् है पर्यावरण डाइजेस्ट को । संवेदनशील पर्यावरणविद् एवं पत्रकार डॉ. खुशाल सिंह पुरोहित के निर्देशन एवं सम्पादन में रतलाम (म.प्र.) से सन् १९८७ से निरन्तर उत्साहपूर्वक प्रकाशित हो रही है यह उत्कृष्ट पत्रिका । और यह भी सुखद है कि दिसम्बर २०११ में अपने प्रकाशन के पच्चीस वर्ष पूर्ण कर लिये है। अपने अथक प्रयास से देश-विदेश के पर्यावरण चिंतको, विचारको एवं लेखको को विस्तृत एवं बहुआयामी फलक प्रदान किया हुआ है इस प्रकृति-सचेतक पत्रिका ने ।

आज दुनिया भर में पर्यावरण ध्वंस को लेकर गहरी चिंता है । ऐसे में जन मानस में पर्यावरण के प्रति समझ विकसित करने में पत्रिका ने अपना दायित्व बखूबी निभाया है तथा जन चेतना का सशक्त माध्यम सिद्ध हुई है ।

विगत पच्चीस वर्षो से पत्रिका का हर अंक सुरूचिपूर्ण एवं सधा हुआ रहा है । सरल बोधगम्य सुगठित शैली में लिखे गये आलेख केवल सूचनापरक एवं गुणवत्ता पूर्ण रहे है वरन् पूर्ण संवेदनशीलता के साथ झकझोरते भी रहे हैं । प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति जन-जन में आस्था जगाने का काम पत्रिका ने किया है तथा मानवीय मूल्यों को रचनात्मक प्रस्तुति दी है ।

पत्रिका की अपनी मौलिक पहचान है जिसमें ज्ञान-विज्ञान, समाचार, विचार और दृष्टिकोण, विमर्श पूर्ण आलेख तो शामिल हैं ही साथ ही साथ सामाजिक सरोकारों, विकास एवं आर्थिक पहलुआें पर भी चर्चा होती है। जन स्वास्थ्य एवं रहन-सहन के तौर तरीकों पर भी ध्यान रहता है । वन एवं वन्य जीवन, प्रदूषण जन संख्या एवं भूख जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भी चिंता रहती हैं।

पत्रिका ने प्रकृति एवं मानवीय सम्बन्धों को भी प्रभाव पूर्ण अभिव्यक्ति दी है । पत्रिका ने समय-समय पर सत्य अहिंसा प्रेम की भावना को उकेरा है और यही मूल भाव हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेष्ट करता है । पत्रिका के माध्यम से हम पर्यावरण के धर्म-मर्म को भी समझ सके हैं ।

पर्यावरण चिंतन एवं समकालीन सोच के साथ कदमताल करते हुए पत्रिका ने पच्चीस वर्ष की प्रकाशन यात्रा तय कर ली है । इस यात्रा में पूर्ण मनस्विता एवं निष्ठा के साथ अनेक पर्यावरणविद् एवं लेखक जुड़े है । पत्रिका ने सभी को गौरवान्वित किया है तथा गौरव पाया भी है जिससे हिन्दी में पर्यावरण पर प्रकाशित पत्रिकाआें में प्रतिष्ठा के शीर्ष पर है यह लघुपत्रिका ।

पत्रिका कहीं भी अनर्गल प्रलाप नहीं करती है । पत्रिका जन-गण-मन को जागरूक तो करती है किन्तु किसी को आहत करने वाला या पीड़ा पहुँचाने वाला कटाक्ष नहीं करती । यही कारण है कि पर्यावरण डाइजेस्ट निरन्तर निर्विवादित रही है तथा स्वस्थ्य मानसिकता की द्योतक है और लोक चेतना का सशक्त माध्यम है ।

पत्रिका का मुख पृष्ठ सुरूचिपूर्ण होता है । यह सम्पादक की विषयगत सूझबूझ एवं भाव प्रवणता का परिचायक है । मन-मस्तिष्क को झंकृत करने वाले चित्र हमारे चिंतन को भी उत्स प्रदान करते हैं । पत्रिका में कविता को भी स्थान है । कविता की संप्रेषणीयता मन को गहराई तक स्पर्श करती है ।

पत्रिका प्रयोजन मूलक है जो विशेष जागरूकता दिवसों एवं पर्वोत्सव अवसरों पर विशेष सामग्री भी देने का प्रयास करती है तथा ताकीद करती हैं कि हम स्वस्थ्य परम्पराएं निभाएं । अपने पर्यावरण के प्रति बेखबर न हो जायें । पत्रिका विभिन्न विद्रूपताआें पर प्रमाणिक ढंग से हमारा ध्यान आकृष्ट करती हुए सम्यक दिशा देती है ।

कहा जाता है कि शब्द ब्रहृा रूप हैं । ब्रहृम विवर्तित संसार के सृजन में यदि हमारा किचिंत भी रचनात्मक सहयोग हुआ तो यह परम सौभाग्य की बात होती है । शायद यही संबल है कि बिना किसी बड़ी साधन सुविधा के पर्यावरण डाइजेस्ट का रचनात्मक प्रयास जीवटता के साथ जारी है । हमें भी पत्रिका के सृजनात्मक प्रयास के प्रति अपनी आस्था बनाये रखनी है ।

पत्रिका सदैव वस्तु स्थिति का समाकलन करती है । पत्रिका सभी से निरपेक्ष भाव रखती है । किसी सरकारी या संस्थान की पिछलग्गू नहीं है और न ही किसी आन्दोलन का हिस्सा । पत्रिका तथ्यपूर्ण एवं तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात ओजस्विता के साथ रखती है । इसी निर्भिकता तथा मौलिकता ने पत्रिका को अग्रणी बनाया है । पत्रिका में कभी भी अपने कसाव को ढीला नहीं पड़ने दिया और पत्रिका का कलेवर निरन्तर निखार पर है ।

यह पर्यावरण डाइजेस्ट सरीखी पत्रिकाआें का ही श्रमसाध्य प्रयास है कि जन-जन की जुबान पर पर्यावरण की चर्चा रहने लगी है । यह पत्रिकाएं ही तो सहज, सरल, सुबोध रूप में पर्यावरण जैसे जटिल विषय के गूढ तथ्यों को हमारे सामने लाती है । जब कोई विचार जन्मता है तो वह वाणी और शब्द बनता है जो कलम की सहायता से कागज पर उतर कर प्रसार पाता है । चिंतन से चिंतन जुड़कर व्यापक चर्चा का विषय बन जाता है और देखते ही देखते हमारे लिए हितकारी एवं श्रेयसकारी आन्दोलन खड़ा हो जाता है। अत: वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें लघुपत्रिकाआें की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्हें जीवंत बनाये रखने में कुछ नकुछ सहयोग अवश्य करना चाहिए ।

पर्यावरण संचेतना की ध्वज वाहक बनी है पर्यावरण डाइजेस्ट । विगत पच्चीस वर्षो से पत्रिका ने न केवल पर्यावरण सरोकारो को हमारे मानस से जोड़ा है वरन समाज की जड़ता को भी तोड़ा है तथा प्रकृति के साथ मैत्री पूर्ण प्रेम सम्बन्ध कायम करने में महती भूमिका निभाई है । ऐसी अनन्य पत्रिका के उज्जवल भविष्य की कामना करना हमारा पुनीत कर्तव्य है ।

पर्यावरण डाइजेस्ट - २

पर्यावरण डाइजेस्ट की रजत जंयती

डॉ. शिवगोपाल मिश्र

हिन्दी में विज्ञान पत्रिकाआें की कमी अखरने वाली रही हैं । लगभग १०० वर्ष पूर्व जब प्रयाग से विज्ञान नामक मासिक पत्रिका निकली तो सारी हिन्दी प्रदेशों ने जमकर प्रशंसा की । किन्तु उस पत्रिका का कलेवर अनाकर्षक था और ग्राहक भी थोड़े थे। विज्ञान वालों की सबसे बड़ी कमी यही है कि हम किसी पत्रिका के निकलने पर हर्ष तो व्यक्त करते हैं किन्तु उसके ग्राहक बनकर उसका निरन्तर अनुशीलन नहीं कर पाते है । यही कारण है कि कुछेक पत्रिकाएँ प्रारम्भिक कुछ अंक निकालने के बाद गुल हो जाती हैं। मात्र सम्पादक के उत्साह तथा प्रयास से अब कोई पत्रिका दीर्घजीवी नहीं बन सकती ।

मुझे स्मरण है विज्ञान पत्रिका में पर्यावरण तथा प्रदूषण विषयक लेखों का प्रकाशन १९७० मेें शुरू हुआ तब से हर वर्ष उसके पर्यावरण विशेषांक निकलते रहे हैं और इन अंकों की स्थानीय बिक्री में हमेशा इजाफा होता रहा है ।

पर्यावरण ऐसा विषय है जिस पर देश के हर प्रदेश से कम से कम एक विज्ञान पत्रिका अवश्य प्रकाशित होनी चाहिए । पर्यावरण विषय से सम्प्रति तीन पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रकाशित पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) नागपुर द्वारा प्रकाशित पर्यावरण पत्रिका तथा समन्वय प्रकाशन, रतलाम (म.प्र.) से प्रकाशित पर्यावरण डाइजेस्ट । इधर कुछ वर्षो से चरखी दादरी, हरियाणा द्वारा एक नई पत्रिका पर्यावरण संजीवनी का प्रकाशन प्रांरभ हुआ है ।

यह प्रश्न सहज ही उठता है कि क्या अन्य हिन्दी प्रदेशों को पर्यावरण की चिन्ता नहीं है ? यदि है तो वे मौन क्यों हैं ? पर्यावरण ऐसी समस्या है जिसके सभी पक्षों पर निरन्तर शोध कार्य चलना चाहिए और परिणामों का प्रकाशन जनता के लाभार्थ किया जाना चाहिए । मात्र गंगा यमुना की सफाई, मैंग्रोवों के बचाव, जलवायु परिवर्तन, हरितगृह गैसें जैसी मुख्य घटनाआें पर ही विचार मंथन न होकर स्थानीय समस्याआें के निराकरण की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है । बाढ़ें, बड़े-बड़े बॉध, गाजर घास, भूमि जल में फ्लोराइड, सेलेनियत की उपस्थिति, स्थानीय अपंगता, पशु-पक्षियों का लौप कीटनाशी अवशेष, जैव-कृषि, वर्मीकल्चर, टिशूकल्चर, ड्रिप सिंचाई पवन चक्कियाँ सौर चूल्हें, गोबर गैस आदि ऐसे विषय हैं जिनकी जानकारी जन-जन तक पहुंचनी चाहिए । स्पष्ट है कि ऐसी जानकारी केवल मासिक पत्रिकाआें के द्वारा ही संभव है ।

हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पर्यावरण डाइजेस्ट ऐसी एकमात्र मासिक पत्रिका है जो विगत २५ वर्षो से रतलाम से छपकर समस्त हिन्दी प्रदेशों में छा चुकी है । हमें इसके सम्पादक को बधाई देनी चाहिए जो पर्यावरण विषयक सामग्री का चयन, संकलन एवं लेखन कराकर उसे ऐसी सरल भाषा में प्रस्तुत करतें हैं कि जन सामान्य भी लाभान्वित हो सके ।

पर्यावरण डाइजेस्ट के वर्तमान सम्पादक डॉ. खुशाल सिंह पुरोहित हैं जिनकी कार्यनिष्ठा से मैं अवगत हॅू । उनकी पत्रिका का आकार छोटा है, पृष्ठ संख्या ४८ रहती है, किन्तु मासिक प्रकाशन होने से समसामयिक विषयों एवं घटनाआें को इसमें बिना भेदभाव के स्थान दिया जाता है । इसके सम्पादक जिन विज्ञान पत्रिकाआें में पर्यावरण विषयक सामग्री छपी मिलती है उसे नि:संकोच उदधृत करके अपनी विशाल हृदयता का परिचय देते हैं । कभी-कभी इसमें स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी लेख रहते हैं और सामयिक राजनीतिक चर्चा भी रहती है । इसमें चित्रों का अभाव रहता है । इसके लेखक मध्यप्रदेश तक ही सीमित न रहकर उत्तप्रदेश तथा दिल्ली मेंे भी रहते हैं । मुझे यह ज्ञात नहीं है कि लेखकों को पारिश्रमिक दिये जाने की व्यवस्था है या नहीं किन्तु लेखों को जिस त्वरा से प्रकाशित कर दिया जाता है उससे लेखक प्रसन्नचित्त रहते हैं और पाठकों को विविधता पूर्ण सामग्री पढ़ने को मिल जाती है । यदि विज्ञापनदाता इसमें अधिकाधिक विज्ञापन दें तो २५ वर्ष के बाद इसके कलेवर में वांछित सुधार संभव है ।

मैं एक विज्ञान पत्रिका का सम्पादक होने के नाते पर्यावरण डाइजेस्ट के दीर्घजीवन की आकांक्षा करता हॅू और चाहूंगा कि भविष्य में यह पत्रिका संस्थापक सम्पादक डॉ. सिंह के सरंक्षण में नई सज्जा से सबको सम्मोहित करें ।

गणतंत्र दिवस पर विशेष

साम्प्रदायिकता भारत की पहचान नहीं है

भारत डोगरा

भारत का पिछले १४०० वर्षो का जीवंत इतिहास स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है कि यह देश कभी भी साम्प्रदायिक नहीं था । अतएव यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने इतिहास का पुन: आकलन करें और बढ़ रही कट्टरता के खिलाफ संघर्ष को और प्रभावी बनाएं ।

भारत के पिछले एक हजार वर्ष के इतिहास को कुछ गलत लोगों ने मजहबी झगड़ों के इतिहास के रूप में पेश किया है, जबकि सच्चई यह है कि इन एक हजार वर्षो के दौरान विभिन्न मजहबों के लोगों ने एक-दूसरे से सीखने-समझने और एक दूसरे के नजदीक आने के, एक साझी संस्कृति बनाने के अनेक प्रयास किए ।

जब हम उस साझी विरासत को याद करते हैं तो हमारे सामने उभरती है एक तस्वीर जो भारत में किसी मुस्लिम राजा के शासन से पहले की तस्वीर है । आठवीं शताब्दी में अरब देशों से कुछ जिज्ञासु भारत आए हैं और यहां के बौद्ध और हिन्दू विद्वानों से बातचीत कर रहे थे और बहुत लगन से उनके विचार ग्रहण कर रहे थे ।

जब बाबर भारत आया और खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने उससे टक्कर ली तो राणा की ओर से लड़ने वालों में हसन खां मेवाती और महमूद लोधी के नाम प्रमुख थे । मेवात के लोक-गीतों में आज तक इस दोस्ती को याद किया जाता है -

यह मेवाती वह मेवाड़ी, मिल गए दोनों सेनानी ।

हिन्दू, मुस्लिम भाव छोड़, मिल बैठे दो हिन्दुस्तानी ।।

बीकानेर के हिन्दू राज-परिवार को संकट की घड़ी में शेरशाह सूरी के दरबार में शरण मिली । वहीं हुमायूं को संकट के दिनों में अमरकोट के राणा ने शरण दी व यहीं अकबर का जन्म हुआ था ।

फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना (प्रार्थना भवन) बनवाया जहां हिन्दू-मुस्लिम, जैन, ईसाई, पारसी सब धर्मो के अनुयायी व विद्वान धार्मिक विचारों के आदान-प्रदान में हिस्सा लेते थे । अकबर ने अनेक मन्दिरों को जमीन दान दी व अन्य तरह से उनकी सहायता की । अकबर ने एक अनुवाद का बड़ा विभाग खोला जहां गीता, रामायण, महाभारत, अथर्ववेद व बाइबल का अनुवाद फारसी में हुआ । अकबर ने हिन्दू-मुस्लिम दोनों चित्रकारों को सरंक्षण व प्रोत्साहन दिया । अकबर के समकालीन राणा प्रताप ने मुस्लिम सेनापति को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी, सिंधी मुसलमानों को जागीरें दी और मुसलमान चित्रकारों को संरक्षण दिया ।

शाहजहां में शुरू में कुछ कट्टरपन था पर बाद में, विशेषकर उसके बेटे दाराशिकोह के असर के कारण, उसकी प्रवृत्ति धार्मिक सहनशीलता की ओर बढ़ी । काशी के ब्राह्मणों की सहायता से दारा ने गीता का नया फारसी अनुवाद करवाया था । उसने वेदवाणी का एक संग्रह भी तैयार किया ।

शिवाजी ने अपनी सेना में मुसलमानों को महत्वपूर्ण स्थान दिया और सदा इस्लाम धर्म को पूरी इज्जत दी । दूसरी और दक्खन के अनेक मुसलमान शासकों की सेना में मराठों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । सोलहवीं शताब्दी में दक्खन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण शासक अली आदिल शाह था जिसे लोग सूफी कहते थे । वह हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई धार्मिक लोगों से धर्म के बारे मेें विचारों का आदान-प्रदान करता रहता था । उसने बहुत अच्छा पुस्तकालय बनाया, जिसमें संस्कृत के विद्वान वामन पंडित को नियुक्त किया ।

पन्द्रहवीं शताब्दी में काश्मीर में राजा जेन-उल-अब्दीन ने, जिन्हें इज्जत से बुड शाह या महान राजा कहा जाता है, ने मन्दिर बनवाए व हिन्दुआें के त्यौहारों में सार्वजनिक तौर पर शामिल हुआ । पिछले शासकों की गलतियों से जो हिन्दू भाग गए थे, उसने उन्हें वापस लाने के लिए संदेशवाहक भेजे । वह संस्कृत और फारसी दोनों का विद्वान था । उपनिषदों के एक बड़े हिस्से को फारसी में अनुवाद करवाने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

अवध के नवाबों ने अयोध्या के मन्दिरों की कई तरह से सहायता की और अयोध्या के एक तीर्थ स्थान के रूप में निखारने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी । अवध के नवाबों के शासन काल में शान्ति-समृद्धि का एक दौर आया जिसमें यहां एक विशिष्ट लखनवी संस्कृति विकसित हुई ।

अत: मध्यकालीन भारत के इतिहास को हिन्दुआें और मुसलमानों की लड़ाइयों या हिन्दुआें के दमन से जोड़ना बेहद अनुचित और निराधार है । यह ठीक है कि कुछ राजाआें ने समय-समय पर धार्मिक संकीर्णता का परिचय दिया, पर इन छुटपुट घटनाआें के आधार पर ही तो इस पूरी अवधि के इतिहास की पहचान नहीं बनाई जा सकती है ।

इस दौरान राजनीतिक स्तर की नजदीकी के साथ एक दूसरे की भाषा, प्रतीक, रीति-रिवाज, त्योहार आदि अपनाने की परम्परा भी विकसित हो ही रही थी । मुस्लिम कवि व लेखक स्थानीय भाषाआें जैसे हिन्दी, बंगाली आदि में लिख रहे थे और राधा-कृष्ण, सीता-राम जैसे विषय भी अपना रहे थे । रसखान जैसे कवि तो कृष्ण भक्ति में डुबे हुए थे । दूसरी ओर हिन्दू कवि व लेखक फारसी में लिख रहे थे । अनेक धार्मिक स्थानों और सूफी सन्तों में हिन्दू-मुसलमान समान रूप से श्रद्धा रखते थे । गुरू ग्रन्थसाहिब के संकलन में हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मो के सूफी-सन्तों की वाणी को स्थान मिला ।

इस परम्परा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान भक्ति आंदोलन के अनेक सन्तों और सूफियों के लेखन, काव्य और शिक्षाआें से मिला । इनमें गुरू नानक, कबीर, तुकाराम, दादू, रामनाथ, मीरा, रविदास आदि प्रमुख हैं । तुलसीदास जैसे संतों ने धर्मवाणी को आम आदमी की भाषा में पहंुचाने को महत्वपूर्ण कार्य किया ।

भक्ति आन्दोलन के संतो, कवियों में ईश्वर से एक सीधा और गहरा सम्पर्क स्थापित करने की एक प्रबल इच्छा थी । यह समर्पण इतना महान था कि इसके आगे कर्मकाण्ड, मन्दिर-मस्जिद, मौलवी-पण्डित के विवाद कम महत्वपूर्ण हो जाते थे । इन विभिन्न स्त्रोतों से सिंचती हुई साझी संस्कृति की बेल बढ़ती रही जिसे स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान साझी शहादत ने हरा-भरा कर दिया ।

वर्ष १८५७ में अंग्रेजी शासन के विरूद्ध जो विद्रोह भारत के अनेक भागों में भड़क उठा, उसमें हिन्दू मुस्लिम एकता स्पष्ट देखी गई । प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर विपिनचन्द्र ने लिखा है, १८५७ के विद्रोह की शक्ति बहुत कुछ हिन्दू-मुस्लिम एकता में निहित थी । सभी विद्रोहियों ने एक मुसलमान बादशाह को अपना सम्राट स्वीकार कर लिया था । मेरठ के हिन्दू सिपाहियों के मन में पहला विचार दिल्ली की ओर कूच करने का ही आया । हिन्दू और मुसलमान विद्रोही और सिपाही एक दूसरे की भावनाआें का पूरा-पूरा सम्मान करते थे । उदाहरण के लिए विद्रोह जहां भी सफल हुआ वहीं हिन्दुआें की भावनाआें का आदर करते हुए फौरन ही गौ-हत्या बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए ।

इस विद्रोह में एक ओर मंगल पांडेय, लक्ष्मीबाई, तात्याटोपे, नाना साहब और बिहार के कंवर सिंह थे तो दूसरे ओर बख्त खान, बेगम हजरतमहल और फैजाबाद के मौलवी अहमतुल्लाह ने भी उनका साथ दिया । अवध की बेगम हजरतमहल ने भी अंग्रेजों के विरूद्ध जमकर लड़ाई की । इसके बाद भी स्वाधीनता सेनानियों व समाज - सुधारकों ने विभिन्न धर्मो के अनुयायियों के मेल-जोल और एकता पर बल दिया ।

मुसलमानों ने आर्यसमाजी नेता स्वामी श्रद्धानन्द को आमंत्रित किया कि वे दिल्ली की जामा मस्जिद से अपना उपदेश दें । अमृतसर में सिखों ने अपने सबसे पवित्र स्थान स्वर्ण मन्दिर की चाभियां एक मुसलमान नेता डॉक्टर किचलू को सौंप दी थी । आजाद हिन्द फौज के तीन नायकों शाहनवाज, गुरदयालसिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल पर मुकदमा चला तो हिन्दू-मुस्लिम- सिख एकता का एक नया प्रतीक तेजी से उभरा ।

सीमान्त गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार (ईश्वर के सेवक) नामक संगठन बनाया । इस तरह स्वाधीनता संग्राम का इतिहास भी सांप्रदायिक सद्भावना की अनेक मिसालों से भरा हुआ है ।

२५ साल पहले

पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता

राजीव गांधी

हजारों वर्षोंा से भारत ने आध्यात्मवाद की दिशा में अधिक विकास किया है, भौतिक दिशा में कम। पारम्परिक रुप से ही भारत का विश्वास रहा है कि मनुष्य और प्रकृति एक है और दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग है। इससे हमारी प्रकृति के बारे में जागरुकता आई है, हम प्रकृति के लिए महसूस कर सकते हैं।

भारत में प्रौद्योगिकी क्रांति आने से दोनों दिशाआें में विवाद खड़ा हो गया है। हमने अपनी प्रौद्योगिकी का विकास किया है। हमने अपने उद्योगों का विकास किया है और हम महसूस करते हैं कि हम अपनी पारम्परिक अध्यात्मवाद की गहराई और शक्ति से दिन पर दिन दूर होते जा रहे हैं। इससे हमारे सामाजिक ढांचे में कुछ समस्याएँ पैदा हो गई हैं। आज हम फिर से इन दोनों पहलुआें पर बराबरी के निर्माण करने की सोच रहे हैं।

हमारे इन प्रयत्नों में से सबसे महत्वपूर्ण है अपने पर्यावरण की सुरक्षा। भारत की विशेष समस्याएं है क्योंकि यहां की जनसंख्या बहुत अधिक है। पर्यावरण पर जनसंख्या से जो दबाव पड़ता है, अन्य देशों के मुकाबले भारत में सबसे अधिक है। विकासशील प्रक्रिया और गरीबी से यह और बढ़ जाता है। गरीबों के कारण जो कुछ उपलब्ध होता है, लोगों को उसी पर निर्भर होना पड़ता है। उनकी पहँुच भी कम साधनों तक होती है। इसलिए प्रकृति संरक्षण के लिए उच्च प्रौद्योगिकी के प्रयोग की क्षमता उनमें कम होती है।

हम स्कूल स्तर से ही पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरुकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्यावरण दूषित होने के भयंकर परिणामों से लोगों को परिचित करा रहे हैं। आखिरकार लोगों में जागरुकता ही पर्यावरण संरक्षण में सहायक हो सकती है।

किसी भी प्रकार के कानून पर्यावरण में सरंक्षण नहीं ला सकते, विशेष रुप से भारत जैसे विशाल देश में। इसमें वैचारिक संगोष्ठियाँ जागरुकता लाने में सहायता करती हैं और मैं उम्मीद करता हँू कि हर स्तर पर संगोष्ठियाँ आयोजित की जानी चाहिए। केवल दिल्ली में ही नहीं, भारत के अन्य हिस्सों में ताकि हम देश में इस जागरुकता को पैदा कर सकें।

नीति-निर्देश

विकासशील देश में खर्च और अपने साधनों के शोषण से होने वाले लाभ में संतुलन होना चाहिए भले ही उद्योग लगाने के लिए कुछ क्षेत्रों को नष्ट करना पड़े या खानें खोदनी पड़े या अन्य विकासशील परियोजनाएं लगानी पड़े, भले ही नदियों में, वायु और विभिन्न इलाकों में प्रदूषण के रुप में हो। लेकिन एक बात हमें मान कर चलनी होगी कि अनतोगत्वा कहीं कोई छोटा रास्ता नहीं है। अगर आज हम कीमत अदा नहीं करते तो कल हमें बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। यह बात हमें अवश्य जान लेनी चाहिए।

हमने बहुत से कानून बनाए है कुछ विशेष तरह के उद्योग कुछ विशेष इलाकों में स्थापित न किए जाएं और हम इस तरह के नीति निर्देश देने जा रहे हैंकि सुरक्षित क्षेत्रों में केवल इसी तरह के उद्योग खोले जाएं जिनसे प्रदूषण न फैलता हो और जो साफ-सुथरे हों। किसी परियोजना को सहमति देने से पूर्व हम इस बात का पूरा-पूरा ख्याल रखते हैं। कोई भी परियोजना तब तक शुरु नहीं हो सकती जब कि इसे पर्यावरण की ओर से अनुमति नहीं मिल जाती है। लेकिन हमने इससे भी आगे कदम उठाया है। अगर किसी विशेष परियोजना के लिए जंगल काटने पड़ सकते हैं तो जहां तक मुमकिन हो, उस क्षेत्र के आसपास ही उतने ही क्षेत्र में एक और जंगल बनाया जाए। हमारे यहाँ जंगलों की छत्रछाया वैसे ही बहुत कम है।

जल-प्रदूषण

जल-प्रदूषण हमारी बड़ी समस्याआें में से एक है। इससे निपटने के लिए हमने अपनी पहली बड़ी परियोजना गंगा की स्वच्छता शुरु कर दी है। यह एक ऐसी परियोजना है जो कि हर भारतवासी के दिल की बात है। उससे न केवल नई आध्यात्मिक भावना पैदा होगी बल्कि हजारों गांवों और गंगा घाटी में बसने वाले लाखों लोगों को स्वच्छ जल प्राप्त हो सकेगा। कई बार समस्या बड़ी आसान होती है। सवाल अच्छे प्रशासनिक नियंत्रण का होता है ताकि काम ठीक प्रकार से चलता रहे। गंगा के साथ लगे बहुत से कस्बों में सीवेज सुरक्षा प्लांट नहीं लगे हैंं। कुछ कस्बों में हैं। एक जहां तक मैं जानता हँू इसलिए बन्द कर दिया था क्योंकि बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया गया था। कभी-कभी औद्योगिक प्रदूषण से समस्या गंभीर रुप धारण कर लेती है। हालांकि ''कन्स्ट्रेशन'' स्तर बहुत कम और ''टोक्सिक'' स्तर बहुत ऊँचे हैं। यहीं पर इंजीनियरिंग डिजाइन की आवश्यकता होती है।

उद्योग स्थापित करने के समय पर ही हमें प्रदूषण विरोधी साधन जुटा लेने चाहिए। हमें उन विशेष ''टाक्सिन'' की पहचान करके उन्हें प्लांट शुरु होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। भोपाल में वायु प्रदूषण के भयंकर परिणाम हमने देख लिए हैं चूंकि एक रसायनिक प्लांट नियंत्रण से बाहर हो गया था। यह केवल सुरक्षा की ही बात नहीं है लेकिन कुछ भी गलत हो जाने से पहले सुरक्षात्मक तरीके अपनाने की बात है। एक ऐसा ढांचा खड़ा करने की बात है जहाँ कोई दुर्घटना घटने की सम्भावना ही न रहे। लेकिन हम देखते हैं कि रसायनिक प्लान्टों में इस तरह के तरीके नहीं अपनाए जाते हैंं।

उद्योग और पर्यावरण

उद्योग लाभ कमाने की होड़ में विशेष रसायनों के खतरों की और समुचित ध्यान नहीं देते हैं। हम जानते हें कि अभी भी अत्याधिक जहरीले रसायन ड्रमों में भर कर लाये जाते हैं और देश के बाहर टैंकरों में। अपने देश में हमने इसे रोक दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा विकसित देशों में भी हो रहा है। अपने होने वाले दुष्प्रभावों के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है और उद्योग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। यह जिम्मेदारी अवश्य ही उद्योगों पर थोपी जानी चाहिए।

अगर इन खतरों के बारे में लोगों में जागरुकता आ जाए तो वे संरक्षण पर आने वाले खर्चे को चुकाने से भी नहीं हिचकेंगे। यह अतिरिक्त खर्च अगर सभी उपभोक्ताआें में बराबर बांट दिया जाए तो एक लम्बे समय के अन्दर, तो इसे वहन करना बड़ा आसान होगा। लेकिन अगर यहीं खर्च तात्कालिक है, उसी समय करना है जैसा भोपाल में हुआ - तो यह एक बड़ी मुश्ेकिल समस्या बन जाती है, चाहे वह संस्कार के लिए राहत कार्योंा के रुप में हो या कि उस उद्योग की क्षति पूर्ति के रुप में। अगर पहले से ही सुरक्षा के तरीकों में दूरदृष्टि से काम लिया जाय तो तो इस तरह की दुर्घटनाआें से बचा जा सकता है और इससे भारी खर्चोंा में भी कटौती आएगी। आज जो हम नई प्रौद्योगिकी विकसित कर रहे हैं, प्रदूषण के खिलाफ कार्यवाही उसका अभिन्न अंग होनी चाहिए। अधिक जोर उन उद्योगों पर दिया जाना चाहिए जिनसे प्रदूषण कम होता है, और जिनमें प्राकृतिक साधनों का कम से कम प्रयोग होता है ताकि पर्यावरण को कम से कम खतरा हो।

समन्वित परियोजनाएं

हमने भारत में देखा है कि विशेष क्षेत्रों का संरक्षण करके हम पर्यावरण की रक्षा करने में सफल हुए हैं। एक विशेष जानवर जैसे शेर की रक्षा करके हमने न केवल शेर को ही बचाया बल्कि उस क्षेत्र के पूरे पर्यावरण की भी रक्षा की है। स्थान और उद्योग की श्रेणी की दृष्टि से समन्वित परियोजनाआें, उद्योगों से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने वाले कानूनों के द्वारा हम सच में अपने पर्यावरण में सुधार ला सके हैं। हालांकि हम पर विकास और जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव है।

यह अभी पहला ही कदम है। इस तरह की जागरुकता एक बहुत बड़े पैमाने पर हमें देश में पैदा करनी है और इसे हम कर रहे हैं। इस तरह की जागरुकता दूसरे देशों में भी लाई जानी चाहिए, विशेष रुप से विकासशील देशों में, जहाँ यह सोचा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण में बहुत अधिक खर्च आता है। लेकिन जो कीमत हमें जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण को हुए नुकसान के कारण होने वाली प्राकृतिक विपदाआें से कहीं अधिक होती है। हमें इसके भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। पूरे विश्व में यह जागरुकता आनी चाहिए कि जो कुछ करना है वह आज ही करना है, कल करने से बहुत देर हो जाएगी। (पर्यावरण डाइजेस्ट के प्रवेशांक जनवरी १९८७ का पहला लेख )

भारत में प्रौद्योगिकी क्रांति आने से दोनों दिशाआें में विवाद खड़ा हो गया है। हमने अपनी प्रौद्योगिकी का विकास किया है। हमने अपने उद्योगों का विकास किया है और हम महसूस करते हैं कि हम अपनी पारम्परिक अध्यात्मवाद की गहराई और शक्ति से दिन पर दिन दूर होते जा रहे हैं। इससे हमारे सामाजिक ढांचे में कुछ समस्याएँ पैदा हो गई हैं। आज हम फिर से इन दोनों पहलुआें पर बराबरी के निर्माण करने की सोच रहे हैं।

हमारे इन प्रयत्नों में से सबसे महत्वपूर्ण है अपने पर्यावरण की सुरक्षा। भारत की विशेष समस्याएं है क्योंकि यहां की जनसंख्या बहुत अधिक है। पर्यावरण पर जनसंख्या से जो दबाव पड़ता है, अन्य देशों के मुकाबले भारत में सबसे अधिक है। विकासशील प्रक्रिया और गरीबी से यह और बढ़ जाता है। गरीबों के कारण जो कुछ उपलब्ध होता है, लोगों को उसी पर निर्भर होना पड़ता है। उनकी पहँुच भी कम साधनों तक होती है। इसलिए प्रकृति संरक्षण के लिए उच्च प्रौद्योगिकी के प्रयोग की क्षमता उनमें कम होती है।

हम स्कूल स्तर से ही पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरुकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्यावरण दूषित होने के भयंकर परिणामों से लोगों को परिचित करा रहे हैं। आखिरकार लोगों में जागरुकता ही पर्यावरण संरक्षण में सहायक हो सकती है।

किसी भी प्रकार के कानून पर्यावरण में सरंक्षण नहीं ला सकते, विशेष रुप से भारत जैसे विशाल देश में। इसमें वैचारिक संगोष्ठियाँ जागरुकता लाने में सहायता करती हैं और मैं उम्मीद करता हँू कि हर स्तर पर संगोष्ठियाँ आयोजित की जानी चाहिए। केवल दिल्ली में ही नहीं, भारत के अन्य हिस्सों में ताकि हम देश में इस जागरुकता को पैदा कर सकें।

नीति-निर्देश

विकासशील देश में खर्च और अपने साधनों के शोषण से होने वाले लाभ में संतुलन होना चाहिए भले ही उद्योग लगाने के लिए कुछ क्षेत्रों को नष्ट करना पड़े या खानें खोदनी पड़े या अन्य विकासशील परियोजनाएं लगानी पड़े, भले ही नदियों में, वायु और विभिन्न इलाकों में प्रदूषण के रुप में हो। लेकिन एक बात हमें मान कर चलनी होगी कि अनतोगत्वा कहीं कोई छोटा रास्ता नहीं है। अगर आज हम कीमत अदा नहीं करते तो कल हमें बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। यह बात हमें अवश्य जान लेनी चाहिए।

हमने बहुत से कानून बनाए है कुछ विशेष तरह के उद्योग कुछ विशेष इलाकों में स्थापित न किए जाएं और हम इस तरह के नीति निर्देश देने जा रहे हैंकि सुरक्षित क्षेत्रों में केवल इसी तरह के उद्योग खोले जाएं जिनसे प्रदूषण न फैलता हो और जो साफ-सुथरे हों। किसी परियोजना को सहमति देने से पूर्व हम इस बात का पूरा-पूरा ख्याल रखते हैं। कोई भी परियोजना तब तक शुरु नहीं हो सकती जब कि इसे पर्यावरण की ओर से अनुमति नहीं मिल जाती है। लेकिन हमने इससे भी आगे कदम उठाया है। अगर किसी विशेष परियोजना के लिए जंगल काटने पड़ सकते हैं तो जहां तक मुमकिन हो, उस क्षेत्र के आसपास ही उतने ही क्षेत्र में एक और जंगल बनाया जाए। हमारे यहाँ जंगलों की छत्रछाया वैसे ही बहुत कम है।

जल-प्रदूषण

जल-प्रदूषण हमारी बड़ी समस्याआें में से एक है। इससे निपटने के लिए हमने अपनी पहली बड़ी परियोजना गंगा की स्वच्छता शुरु कर दी है। यह एक ऐसी परियोजना है जो कि हर भारतवासी के दिल की बात है। उससे न केवल नई आध्यात्मिक भावना पैदा होगी बल्कि हजारों गांवों और गंगा घाटी में बसने वाले लाखों लोगों को स्वच्छ जल प्राप्त हो सकेगा। कई बार समस्या बड़ी आसान होती है। सवाल अच्छे प्रशासनिक नियंत्रण का होता है ताकि काम ठीक प्रकार से चलता रहे। गंगा के साथ लगे बहुत से कस्बों में सीवेज सुरक्षा प्लांट नहीं लगे हैंं। कुछ कस्बों में हैं। एक जहां तक मैं जानता हँू इसलिए बन्द कर दिया था क्योंकि बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया गया था। कभी-कभी औद्योगिक प्रदूषण से समस्या गंभीर रुप धारण कर लेती है। हालांकि ''कन्स्ट्रेशन'' स्तर बहुत कम और ''टोक्सिक'' स्तर बहुत ऊँचे हैं। यहीं पर इंजीनियरिंग डिजाइन की आवश्यकता होती है।

उद्योग स्थापित करने के समय पर ही हमें प्रदूषण विरोधी साधन जुटा लेने चाहिए। हमें उन विशेष ''टाक्सिन'' की पहचान करके उन्हें प्लांट शुरु होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। भोपाल में वायु प्रदूषण के भयंकर परिणाम हमने देख लिए हैं चूंकि एक रसायनिक प्लांट नियंत्रण से बाहर हो गया था। यह केवल सुरक्षा की ही बात नहीं है लेकिन कुछ भी गलत हो जाने से पहले सुरक्षात्मक तरीके अपनाने की बात है। एक ऐसा ढांचा खड़ा करने की बात है जहाँ कोई दुर्घटना घटने की सम्भावना ही न रहे। लेकिन हम देखते हैं कि रसायनिक प्लान्टों में इस तरह के तरीके नहीं अपनाए जाते हैंं।

उद्योग और पर्यावरण

उद्योग लाभ कमाने की होड़ में विशेष रसायनों के खतरों की और समुचित ध्यान नहीं देते हैं। हम जानते हें कि अभी भी अत्याधिक जहरीले रसायन ड्रमों में भर कर लाये जाते हैं और देश के बाहर टैंकरों में। अपने देश में हमने इसे रोक दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा विकसित देशों में भी हो रहा है। अपने होने वाले दुष्प्रभावों के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है और उद्योग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। यह जिम्मेदारी अवश्य ही उद्योगों पर थोपी जानी चाहिए।

अगर इन खतरों के बारे में लोगों में जागरुकता आ जाए तो वे संरक्षण पर आने वाले खर्चे को चुकाने से भी नहीं हिचकेंगे। यह अतिरिक्त खर्च अगर सभी उपभोक्ताआें में बराबर बांट दिया जाए तो एक लम्बे समय के अन्दर, तो इसे वहन करना बड़ा आसान होगा। लेकिन अगर यहीं खर्च तात्कालिक है, उसी समय करना है जैसा भोपाल में हुआ - तो यह एक बड़ी मुश्ेकिल समस्या बन जाती है, चाहे वह संस्कार के लिए राहत कार्योंा के रुप में हो या कि उस उद्योग की क्षति पूर्ति के रुप में। अगर पहले से ही सुरक्षा के तरीकों में दूरदृष्टि से काम लिया जाय तो तो इस तरह की दुर्घटनाआें से बचा जा सकता है और इससे भारी खर्चोंा में भी कटौती आएगी। आज जो हम नई प्रौद्योगिकी विकसित कर रहे हैं, प्रदूषण के खिलाफ कार्यवाही उसका अभिन्न अंग होनी चाहिए। अधिक जोर उन उद्योगों पर दिया जाना चाहिए जिनसे प्रदूषण कम होता है, और जिनमें प्राकृतिक साधनों का कम से कम प्रयोग होता है ताकि पर्यावरण को कम से कम खतरा हो।

समन्वित परियोजनाएं

हमने भारत में देखा है कि विशेष क्षेत्रों का संरक्षण करके हम पर्यावरण की रक्षा करने में सफल हुए हैं। एक विशेष जानवर जैसे शेर की रक्षा करके हमने न केवल शेर को ही बचाया बल्कि उस क्षेत्र के पूरे पर्यावरण की भी रक्षा की है। स्थान और उद्योग की श्रेणी की दृष्टि से समन्वित परियोजनाआें, उद्योगों से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने वाले कानूनों के द्वारा हम सच में अपने पर्यावरण में सुधार ला सके हैं। हालांकि हम पर विकास और जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव है।

यह अभी पहला ही कदम है। इस तरह की जागरुकता एक बहुत बड़े पैमाने पर हमें देश में पैदा करनी है और इसे हम कर रहे हैं। इस तरह की जागरुकता दूसरे देशों में भी लाई जानी चाहिए, विशेष रुप से विकासशील देशों में, जहाँ यह सोचा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण में बहुत अधिक खर्च आता है। लेकिन जो कीमत हमें जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण को हुए नुकसान के कारण होने वाली प्राकृतिक विपदाआें से कहीं अधिक होती है। हमें इसके भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। पूरे विश्व में यह जागरुकता आनी चाहिए कि जो कुछ करना है वह आज ही करना है, कल करने से बहुत देर हो जाएगी। (पर्यावरण डाइजेस्ट के प्रवेशांक जनवरी १९८७ का पहला लेख )

विशेष लेख

चिपको : छोटे गांव का बड़ा संदेश

आशीष कोठारी/नीमा पाठक

ऋषिकेश से जोशीमठ तक घुमावदार सड़क पर काफी आवाजाही होती है । उसी सड़क से यात्रा करते हुए हम विरोधाभासी भावनाआें से घिरे हुए थे । एक ओर तो साधारण इन्सानों के समान हम विशाल और अपराजेय पहाड़ों के समक्ष बौना और विनम्र महसूस कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर, हम यह भी देख रहे थे कि इन्सान किस तरह का विनाश करने की क्षमता रखता है । लाता गांव पहुंचने तक यह भावनात्मक उथल-पुथल अपने चरम पर पहुंच चुकी थी । लाता उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव ळे, जहां चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ था । भारत के इतिहास में यह गांव एक पूरे अध्याय का हकदार है । न सिर्फ इसलिए कि यह दुनिया के एक सबसे प्रेरणास्पद जन आंदोलन का जन्म स्थान है बल्कि इसलिए भी कि यह उन सारे उतार-चढ़ावों का भी गवाह है जो इस इलाके के लोगों, नदियों और जंगलों की पहचान है ।

लाता उत्तराखंड की निति घाटी में स्थित है । इसके पूर्व में नंदादेवी शिखर है । यह भोतिया आदिवासियों का गांव है, जिन्हें चिपको आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है । लाता के सरपंच धान सिंह राणा (जो उस समय एक बालक था) और बाली देवी (जिन्होंने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था) ने हमें बताया, १९७४ में रेनी गांव की महिलाआें ने एक ठेकेदार के आदमियों को गांव के ऊपर देवदार के पेड़ काटने से रोक दिया था । उस समय गांव के मर्द बाहर गए हुए थे । हम (ज्यादातर औरतेंऔर बच्च्े) इस संघर्ष में उनके साथ जुड़ गए थे ।

इस छोटी-सी मगर प्रभावी कार्यवाही ने कई अन्य समुदायों और कार्यकर्ताआें को प्रेरित किया और यह इतनी शक्तिशाली बन गई कि इसने सरकारी नीति को हिला दिया । देश-विदेश के कई आंदोलनों ने रेनी और लाता की महिलाआें से प्रेरणा ली है ।

विडंबना तो यह है कि इन गांवों को आगे चलकर उन नीतियों का खामियाजा भुगतान पड़ा, जो कुछ हद तक उनके अपने आंदोलन का परिणाम थी । राज्य सरकार ने हिमालय क्षेत्र में व्यापारिक रूप से जंगल काटने पर रोक लगा दी, और केन्द्र ने वन संरक्षण कानून, १९८० लागू कर दिया । यह सही है कि इनका मकसद अंधाधंुध वन विनाश को रोकना था, मगर इन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया । घरेलू जरूरतों व कृषि कार्यो के लिए लकड़ी मिलना मुश्किल हो गया । यहां तक कि, जिन जंगलों को बचाने में इन गाववासियों ने मदद की थी, उनमें से भी ये लोग लकड़ी नहीं ले सकते ।

विकास की छोटी-मोटी योजनाएं (जैसे वन भूमि में पाइपलाइन डालना) भी बरसों से लंबित पड़ी हैं । यह चिपको की शुरूआती गतिविधियों, जिनका मकसद था कि वनों के उपयोग व सरंक्षण से मिलने वाले लाभों पर स्थानीय नियंत्रण हो, का विकृत रूप था । इस विकृति के खिलाफ आक्रोश इतना जबर्दस्त था कि चिपको के कई कार्यकर्ताआें व गांववासियों ने पेड़ काटो आंदोलन शुरू कर दिया था । यह आंदोलन काफी हद तक पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उत्तरप्रदेश से पृथक राज्य बनाने के आंदोलन से भी जुड़ गया था ।

लाता व कई अन्य गांव के लोग पहले सफल व्यापारी रहे थे । ये गांव तिब्बत को जाने वाले विशाल व्यापार मार्ग पर अपनी रणनीतिक स्थिति से लाभांवित होते थे । १९६२ के भारत-चीन युद्ध के बाद, यह व्यापार पूरी तरह ठप हो गया । जैसा कि धान सिंह राणा ने हमें बताया, एक समय था जब हम खुद्दार व्यापारी थे, आज हम सीमांत किसान बनकर रह गए हैं, जो जीविका की भीख मांगते हैं । इस दृष्टि से देखे तो प्रतिबंधात्मक वन नीति जले पर नमक छिड़कने जैसी थी ।

सन् १९८२ में राज्य सरकार सरकार ने नंदादेवी के आसपास के ६३० वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करके हालात को और भी बदतर बना दिया । यह घोषणा स्थानीय लोगों से किसी भी सलाह-मशवरे के बगैर की गई थी । उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव ने सलाह दी थी कि राष्ट्रीय उद्यान की अधिसूचनाजारी करने से पहले सामाजिक प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए मगर इसे अनसुना कर दिया गया था । न ही इस बात पर ध्यान दिया गया कि इस स्थान से लोगों का धार्मिक व सांस्कृतिक जुड़ाव है और वे जीविका के लिए इस पर निर्भर हैं । लाता, रेनी व अन्य गांवों को ऊंचाई पर स्थित चारागाहों तक पहुंच से काट दिया गया । इसके अलावा नंदादेवी के यात्रियों के लिए मार्गदर्शकों व पोर्टर्स के रूप में काम करके उन्हें जो आमदनी होती थी, वह भी खत्म हो गई । सरकार ने वैकल्पिक चारागाह और नौकरियों के जो वायदे किये थे, वे कभी पूरे नहीं हुए ।

लाता के लोगों के साथ एक बैठक के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि आज ३० साल बाद भी राष्ट्रीय उद्यान भावनाआें को भड़का देने वाला मुद्दा है। ग्रामवासियों का गुस्सा १९९८ में एक बार फिर भड़का और लाता के लोगों ने झपटो-छीनो आंदोलन शुरू किया । निति घाटी के गांवों के सैकड़ों लोगों ने जबरन राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश किया । यह पहुंच का अपना अधिकार जताने का एक सांकेतिक ढंग था । उनके संकल्प और दृढ़ता के सामने राज्य सरकार को वहां तैनात की गई सशस्त्र पुलिस को हटाना पड़ा था ।

सन् १९८८ में ६४०७ वर्ग किलो मीटर के एक बड़े क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया । राष्ट्रीय उद्यान इसके केन्द्र में था । आगे चलकर, १९९२ में इसके एक हिस्से को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया । अलबत्ता, लाता के लोगों के लिए इन अलग-अलग नामों के बीच कोई फर्क नहीं था और उनका विडंबनापूर्ण इतिहास यहां खत्म नहीं हुआ ।

पिछले कुछ वर्षो से यह घाटी विस्फोटकों के धमाकों से दहल रही है । ये धमाके पनबिजली परियोजना की एक पूरी श्रृखंला के निर्माण के मकसद से किए जा रहे हैं । इनमें से कई स्थल, जो पहाड़ों पर घावों जैसे नजर आते हैं, हमारी उन परस्पर विरोधी भावनाआें के लिए जवाबदेह थे, जिनका जिक्र शुरूआत में किया गया था । अकेली निति घाटी में २० से ज्यादा छोटे-बड़े बांध प्रस्तावित है, इनमें से कुद तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है । इनकी इकॉलॉजिकल और सामाजिक लागत को लेकर सिविल सोसायटी के अनुरोध विरोध का कोई असर नहीं हुआ है । मात्र इतना हुआ है कि गंगा घाटी के सबसे ऊपरी इलाके की दो परियोजनाएं निरस्त कर दी गई हैं । सबसे विडंबनापूर्ण नजारा तो रेनी गांव का था, नदी के पार पहाड़ पर ऊपर की ओर हमें गांव और गांववासियों द्वारा बचाया गया जंगल नजर आ रहा था, वहीं उसके ऐन नीचे, ऋषि गंगा नदी के ऊपर बड़ी-बड़ी दरारें दिख रही थी, जहां एक बिजलीघर बनाया जा रहा है । लाता गांव जरूर कई वर्षो से धौली गंगा नदी पर प्रस्तावित परियोजना को रोके रखने में सफल रहा है ।

लाता ने इस इलाके में टिकाऊ पर्यटन का मार्ग भी प्रशस्त किया है । २००१ में, गांववासियों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि सरकार ने भारतीय पर्वतारोहण संघ को राष्ट्रीय उद्यान में पर्वतारोहरण अभियान करने की अनुमति दी है जबकि गांववालों का यहां प्रवेश वर्जित था । एलाएंस फॉर डेवलपमेंट नामक एक गैर सरकारी संगठन मंच द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यशाला में गावंवालों ने नंदादेवी जैव विविधता संरक्षण व इकोपर्यटन घोषणा पत्र जारी किया था । इसमें उन्होनें इस क्षेत्र में पर्यटन व अन्य आर्थिक गतिविधियों से लाभ प्राप्त् करने और उनका नियंत्रण करने का अपना अधिकार जताया था । दबाव में आकर सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान में कुछ ट्रेकिंग मार्ग स्थानीय लोगों द्वारा प्रबंधन के लिए खोल दिए । हालांकि अभी भी यह पहल इतनी छोटी है कि इससे बहुत ही थोड़े से लोगों को काई आर्थिक लाभ मिल सकता है मगर इसकी संभावनाएं माउन्टेन शेफर्ड की गतिविधियां से पता चलती हैं । माउन्टेन शेफर्ड लाता स्थित एक कंपनी है जिसका संचालन ज्यादातार स्थानीय युवा करते हैं । इन युवाआें को पर्वतारोहण के विभिन्न पहलुआें का प्रशिक्षण दिया गया है और आज ये प्रति वर्ष करीब एक दर्जन ट्रेक्स करवा पाते हैं । वन विभाग ने दो गांवों में घरों पर रूकने की व्यवस्था बनाने में मदद की है ।

वन विभाग ने हाल ही में यूनेस्को से वित्तीय सहायता ली है तथा पनबिजली परियोजनाआें से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त् की है, ताकि गांववासियों को इको-विकास के लाभ प्रदान किए जा सकें । भारतीय वन्य जीव संस्थान और कल्पवृक्ष द्वारा अप्रैल २०११ में आयोजित एक सलाह-मशवरा बैठक में लाता, रेनी, पैंग और तोल्मा के निवासियों ने शिकायत की कि जब राष्ट्रीय उद्यान की वजह से मूलत: उन्होनें अपनी जीविकाएं गंवाई हैं, तो इन राशियों के खर्च में उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए । विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वे अगले वर्ष की कार्य योजना में इस बात का ध्यान रखेंगे । उन्होनें गांववासियों के साथ संवाद के एक मंच पर भी सहमति जताई है ।

अलबत्ता, लाता की महिलाआें को शंका है कि इन नए आश्वासनों का हश्र भी पहले जैसा होगा । उन्होनें पूर्व के कुछ अधिकारियों का जिक्र काफी प्रशंसा के साथ किया, जिनके साथ उन्होनें गांव के समग्र विकास व संरक्षण के कार्यक्रम बनाए थे । इनमें से कोई कार्यक्रम अमली रूप नहीं ले पाया, क्योंकि तंत्र ने इन्हें अंगीकार नहीं किया । गांववासी क्षेत्र के अन्य सरकारी विभागों से भी निराश हैं । लिहाजा, वे वन अधिकार कानून की संभावनाआें के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित हुए । यह कानून शायद उन्हें उस वन क्षेत्र में नियंत्रण प्रदान करेगा जिसका उपयोग वे पारम्परिक रूप से करते आए हैं । हो सकता है कि इससे शायद उन्हेे अनुपयुक्त पनबिजली विकास के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखने के कुछ औजार हासिल होगें ।

वास्तव में टकरावो को सुलझाकर एक ऐसी राह अपनाना संभव है जो एक लैण्डस्केप के स्तर पर संरक्षण और जीविकाआें की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करे । समुदाय द्वारा प्रबंधित वन पंचायतें, स्थानीय लोगों का ज्ञान व उत्साह, वन अधिकारियों का सकारात्मक रवैया, बायोस्फीयर रिजर्व और विश्व विरासत स्थल की स्थिति, और वन अधिकार काननू द्वारा प्रदत्त कानूनी गुंजाइशें वगैरह इस संभावना के घटक हैं । जरूरत है कि एक संस्थागत ढांचे की जो स्थानीय लोगों, वन विभाग व अन्य सरकारी अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और बाहरी विशेषज्ञों को साथ लाए ताकि इस संभावना को साकार किया जा सके । मगर यदि निर्णय प्रक्रिया देहरादून और दिल्ली की नौकरशाही के हाथों में केन्द्रित रही, तो लाता के उतार-चढ़ाव यहां के बार्शिदो को त्रस्त करते रहेगें, जो देश के हजारों अन्य गांवों के यथार्थ का ही प्रतिबिंब हैं ।

जन जीवन

परमाणु जोखिम में दिल्ली भी दूर नहीं

सौम्य दत्ता

करीब २ करोड़ की आबादी वाले दिल्ली महानगर से महज १५० कि.मी. की दूरी पर किसी परमाणु संयंत्र की स्थापना की कल्पना ही सिरहन पैदा कर देती है । लेकिन अब तो यह योजना जमीनी हकीकत की शक्ल अख्तियार करती जा रही है । अभी भी समय है कि इस खतरे से बचा जा सकता है ।

यूक्रेन के चेरनोबिल शहर में हुए विश्व के सबसे खतरनाक परमाणु विध्वंस की २५वीं बरसी और इस वर्ष के प्रारंभ में जापान के परमाणु संयंत्र में हुई दुर्घटना, परमाणु संकट की निरन्तरता की गवाह हैं । दोनों घटनाएं हालांकि अलग-अलग समय में हुई हैं लेकिन ये दुनिया को बता रही हैं कि हमें इस क्रूर तकनीक पर रोक लगानी ही पड़ेगी । वास्तविकता यह है कि तकनीकी दृष्टि से पिछड़े या जापान जैसे तकनीकी दृष्टि से विकसित देश दोनों ही इन दुष्ट रिएक्टरों से निपटने का प्रयास में इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि प्रकृति के क्रोध के आगे सभी मनुष्य विवश हैं । सामने मंडराते संकट के मद्देनजर अनेक देशों ने अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर रोक लगा दी है ।

जर्मनी ने अपने सात रिएक्टरों को बंद करते हुए अपना निर्णय दोहराया है कि वह भविष्य में परमाणु ऊर्जा से दूरी बना लेगा । चीन, जहां पर विश्व का सबसे विशाल परमाणु रिएक्टर निर्माण कार्यक्रम चल रहा था उसने भी अभी सभी निर्माणों पर रोक लगा दी है और कठोरता से सुरक्षा समीक्षा का आदेश दिया है । अन्य अनेक देशों ने भी ऐसा ही किया है, सिवाए भारत के, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री ने जापान में हुई फुकुशिमा दुर्घटना के दो दिन के भीतर ही संसद में बहुत ही लापरवाही से यह घोषणा कर दी कि भारत के सभी परमाणु संयंत्र सुरक्षित है । गौरतलब है कि भारत में परिचालित हो रहे २० रिएक्टरों (जिसमें से २ फुकुशिमा जितने ही पुराने हैं और उनका डिजाइन भी अमेरिका के जी.ई. द्वारा आपूर्ति किए गए रिएक्टरों जैसा ही है) और उससे संबंधित अन्य सुविधाआें की समीक्षा क्या मात्र दो दिन में संभव है ? हम लोग हमारे देश के ऐसे निर्दयी परमाणु संस्थानों पर भरोसा कैसे करें ? हमें इस पृष्ठभूमि में भारत सरकार द्वारा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए शुद्ध ऊर्जा की आवश्यकता की गुहार को समझना जरूरी है ।

हरियाणा के गोरखपुर गांव में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र इस बात का उदाहरण है कि किस तरह हमारे नीति निर्माता स्थानीय आबादी को खतरे में डालकर और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा कर अपनी नीतियां या कार्यक्रम लागू करना चाहते हैं ।

गोरखपुर गांव हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है और यह दिल्ली से २१० कि.मी. (सीधी रेखा में १५० कि.मी.) की दूरी पर स्थित हैं । प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना में ७०० मेगावाट क्षमता के ४ रिएक्टर होगें जो कि भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम (एनपीसीआईएल) द्वारा विकसित देशी डिजाइन पर आधारित होगें । अब तक भारत में इतना बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्मित नहीं हुआ है । वैसे महाराष्ट्र स्थित जैतापुर में प्रस्तावित संयंत्र इससे भी विशाल है । परमाणु संयंत्र हेतु कुल१५०० एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा । इसमें से १३१३ एकड़ गोरखपुर गांव से, बडोपाल से १८५ एकड़ और काजल हेरी गांव से ३-५ एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है ।

वैसे भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम ने स्थान चयन हेतु वर्श २०१० के आरंभ में क्षेत्र का भ्रमण किया था । लेकिन सैद्धांतिक तौर पर इसकी सहमति अक्टूबर २००९ में दी जा चुकी थी । शुरूआत में कुछ ग्र्रामीणें ने इस आशा के साथ इस परियोजना का समर्थन किया था कि इससे उनकी जमीनों के भाव बढ़ जाएंगे । लेकिन अगस्त २०१० के बाद उन्होनें इसका तीव्र विरोध प्रारंभ कर दिया । ऐसे लोगों को धीरे-धीरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खतरे मालूम पड़ने के बाद हुआ । परिणामस्वरूप एक किसान संघर्ष समिति का गठन किया गया जो कि १७ अगस्त २०१० से लगातार फतेहाबाद जिला मुख्यालय स्थित लघु सचिवालय के समक्ष धरने पर बैठी है । फतेहाबाद जिले के करीब ३० गांव परियोजना के विरोध में प्रस्ताव भी पारित कर चुके है ।

प्रस्तावित विद्युत संयंत्र की रहवासी बस्ती बड़ोपाल गांव जिसकी आबादी करीब २०००० है, में निर्मित की जाएगी । यह परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के मानको की घोर अवहेलना है जिसके अनुसार किसी भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सीमा से ६.६ किलोमीटर के भीतर १०००० लोगों से अधिक की बसाहट नहीं होना चाहिए । पास ही स्थित नगर फतेहाबाद, रातिया और तोहाना में इससे कहीं अधिक जनसंख्या है । यहां से महज ३० कि.मी. दूर स्थित हिसार की जनसंख्या तो २ लाख से भी अधिक है ।

चूंकि प्रस्तावित स्थल दिल्ली से महज १५० किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ऐसे में किसी भी बड़े परमाणु रिसाव की स्थिति में हवा की प्रवृत्ति से ये रेडियोधर्मिता आसानी से दिल्ली के मुहाने पर पहुंच सकती है । यह कहना ही बेमानी है कि इससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और भयानक हादसे का डर लगातार बना रहेगा । फतेहाबाद जिले की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है एवं कृषि आधारित अनेक उद्योग इसकी समृद्धि में योगदान करते हैं । गेहूं, सरसों, चावल एवं कपास यहां के मूल कृषि उत्पाद हैं । कम वर्षा वाला क्षेत्र (औसतन ४०० मि.मी. जबकि दिल्ली में ६१५ मि.मी. बारिश होती है) होने के बावजूद भाखड़ा नहर की वजह से यहां वर्ष में तीन फसलें ली जाती है ।

जैसा कि फुकुशिमा परमाणु विध्वंस में हमें नाटकीय तौर पर दिखाया जाता रहा है कि परमाणु रिएक्टर को लगातार ठंडा रखना आवश्यक है । चंूकि फतेहाबाद क्षेत्र में न तो कोई बारहमासी नदी है और न ही कोई बड़ी झील है, अतएव प्रस्तावित परमाणु संयंत्र पूर्णतया नहर के पानी पर ही निर्भर रहेगा । राज्य सरकार ने पूर्व में ही परमाणु संयंत्र को ३२० क्यूसेक पानी की उपलब्धता की गारंटी दे दी है । इससे क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और कृषि पर निर्भर हजारों लोग भी प्रभावित होंगे ।

हमसे बार-बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि हमें बिजली की आवश्यकता तो है लेकिन वह कहां से आएगी । यह एक वैध प्रश्न है परंतु इसके परमाणु ऊर्जा के अलावा अन्य वैध एवं गैर विध्वंसकारी जवाब दिए जा सकते हैं । वर्तमान में हरियाणा में बड़ी मात्रा में, करीब ५००० मेगावट की स्थापित क्षमता है और अगले दो वर्षोंा में २५०० मेगावाट अतितिक्त बढ़ने की संभावना भी है । किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता को पुर्नचक्रित या बायोमास (कृषि अपशिष्ट) आधारित अतिरिक्त विद्युत उत्सर्जन से पूरा किया जा सकता है । हरियाणा रिन्यूबल ऊर्जा विकास एजेंसी जो कि एक सरकारी उद्यम है, का अनुमान है कि प्रदेश कृषि के बचे हुए भाग एवं घरोंमें उपलब्ध बायोमास से ११०० मेगावाट बिजली तैयार कर सकता है । घरों एवं गन्ने से बचा हुआ बायोमास ८४१६.४७ हजार टन के करीब बैठता है जिससे कि १०१९ मेगावाट विद्युत तैयार की जा सकती है ।

जब ऐसे विकल्प मौजूद हैं तो हरियाणा को खतरनाक परमाणु संयंत्र जैसे विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता ही क्या है ? लाभ केंद्रित विद्युत उत्सर्जन की अंधी दौड़ हमें केवलविध्वंस की ओर ही ले जाएगी । हमें ऊर्जा के न्यायोचित उपयोग की ओर ध्यान देने के साथ ऊर्जा समता और ऊर्जा सुरक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए, बजाए ऊर्जा के अनैतिक उपयोग के ।

पर्यावरण परिक्रमा

आर्यो का भारत आगमन भ्रम

एक ताजा शोध में कहा गया है कि इंडो-आर्यो के भारत आगमन का व्यापक रूप से प्रचलित सिद्धांत एक भ्रम है । दक्षिण एशिया में पाई गई आनुवांशिक विविधता का स्त्रोत ३५०० साल पहले आर्यो के भारत आने के सिद्धांत से काफी पुराना है।

सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड माइक्रोबायोलॉजी (सीसीएमबी) के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है । इस संबंध में शोध अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्मूमन जेनेटिक्स में प्रकाशित हुआ है। भारत में आर्यो के आगमन का सिद्धांत १९वीं सदी के मध्य में जर्मनी के विद्वान मैक्समूलर ने रखा था । उन्होनें कहा था कि करीब ३५०० साल पहले मध्य एशिया से इंडो-योरपीयों का भारत व दक्षिण एशिया की ओर पलायन हुआ था और इस क्षेत्र में आधुनिक आबादी इन्हीं के वंशज हैं । साथ ही इन्हीं से इंडो-यूरोपीय भाषा परिवार और भारत में जाति व्यवस्था विकसित हुई । इसके उलट ताजा शोध करने वाले वैज्ञानिकों के दल के मुखिया डॉ. कुमारास्वामी थांगाराज कहते हैं, ३५०० साल पहले क्षेत्र में कोई आनुवांशिक अंतरप्रवाह नहीं हुआ ।

शोधकर्ताआें के दल में टार्टु विश्वविघालय, इस्टोनिया, चित्तनंद एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन चेन्नई और बनारस विवि के वैज्ञानिक शामिल थे । सीसीएमबी के पूर्व निदेशक लालजी शाह कहते हैं, हम भारत का प्रागैतिहासिक इतिहास दोबारा लिख रहे हैं, जो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है । ऐसा कोई आनुवांशिक साक्ष्य नहीं है कि इंडो- आर्यो का भारत पर हमला हुआ या वे भारत आए और न ही आर्यो के अस्तित्व का कोई साक्ष्य है । श्री सिंह बीएचयू के उपकुलपति और शोध के सह-लेखक है ।

शोधकर्ताआेंने करीब ६लाख आनुवांशिक सूचनाआें का अध्ययन किया । इसके लिए ११२ जनसमुदायों के १३०० लोगों के डीएनए की जाँच की गई, इनमें ३० भारतीय जाति समूह भी शामिल हैं । शोध में एकत्र ऑकड़ों से यह तथ्य उभरा कि दक्षिण एशिया के लोगों में दो प्रमुख वंश है । एक दक्षिण और पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में फैला है जबकि दूसरा वंश दक्षिण एशिया तक सीमित रहा । शोध के अनुसार दक्षिण एशिया की ५० प्रतिशत से अधिक आबादी भारतीय वंशो की है ।

बहस में है पुल्लपेरियार बांध

बड़े बॉधों के निर्माण को लेकर हमारे देश मेंहमेशा ही विवाद रहा है । भाखड़ा नंगल बाँध परियोजना से लेकर टिहरी, सरदार सरोवर, बाण सागर, नर्मदा सागर आदि तमाम बाँध परियोजनाएँ अपनी शुरूआत से लेकर पूरा होने तक तथा उसके बाद भी विवादों से घेरे में रहीं है । इसी कड़ी में अब केरल का मुल्लपेरियार बाँध भी जुड़ गया है ।

तमिलनाडु से लगी केरल की सीमा में इडुकी जिले में पेरियार नदी पर बने इस ११६ साल पुराने बाँध में दरारें आ जाने से इसके ढहने और उससे भीषण तबाही होने की आशंका जताते हुए केरल सरकार ने इस बाँध की जगह कम ऊँचाई वाला एक नया बाँध बनाने की पेशकश की है । केरल सरकार का मानना है कि मौजूदा बाँध वाटर बम की तरह है, क्योंकि यह भूकम्प का मामूली झटका भी सहन करने की स्थिति में नहीं है । यह बाँध १८९५ में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और त्रावणकोर के राजा के बीच हुए समझौते के तहत बना था । चूँकि इस बाँध के ९९९ वर्ष के लीज अधिकार तमिलनाडु के पास हैंऔर उसके कई जिलोंको इस बाँध से काफी मात्रा में पानी मिलता है, इसलिए तमिलनाडु सरकार इस बाँध को तोड़कर नया बाँध बनाए जाने के प्रस्ताव का विरोध कर रही है । उसे आंशका है कि नया बाँध बनने से उसे मिलने वाले पानी की मात्रा कम हो जाएगी ।

बाँध को लेकर पैदा हुए इस विवाद ने जहाँ केरल में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी को एकजुट कर दिया है, वहीं तमिलनाडु में भी सभी राजनीतिक दल एक सूर में बोल रहे हैं । इस विवाद की आँच करेल और तमिलनाडु की सीमाआें को लाँघते हुए दिल्ली तक भी आ पहुंची है । दोनों राज्यों के सांसद और स्वयंसेवी संगठन राजधानी में दबाव बना रहे हैं । दोनों ही राज्यों की सरकारें इस मामले में प्रधानमंत्री से दखल देने का आग्रह कर रही हैं । केन्द्र सरकार इस मामले में जो भी पहल करें और समाधान सुझाए, लेकिन उसे बड़े बाँधों की उपयोगिता और खतरों पर भी एक बार फिर से विचार करना चाहिए । मुल्लपेरियार बाँध से उपजे विवाद ने यह नया अवसर उपलब्ध कराया है ।

मध्यप्रदेश में सोने का भंडार मिला

देश में सोना उत्पादन करने वाली कर्नाटक की कोलार गोल्ड माइन में सोने का भंडार खत्म होने के बाद बड़ी मात्र में इस मूल्यावन पीली धातु की खोज में मध्यप्रदेश को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है ।

प्रदेश में खनिजों की तलाश करने वाली जियो मैसूर सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को सिंगरौली जिले के गुरहर पहाड़ में सोने का यह भंडार मिला है । सैटेलाइट सर्वे में जमीन के नीचे सोना होने के संकेत मिलने के बाद कंपनी ने प्रॉस्पेक्टिंग लायसेंस लेकर ड्रिलिंग के जरिए जमीन के नीचे इस धातु का पता लगाया । कंपनी द्वारा २१ वर्ग किमी के जिस क्षेत्र के लिए पूर्वेक्षण अनुमति ली, उसमें से तीन किलोमीटर लंबी पट्टी में सोने का भंडार मिला है । अब तक करीब दो हजार मीटर तक कंपनी खुदाई कर चुकी है, जिसमें १७ मीट्रिक टन सोना मिलने का अनुमान लगाया गया है । अगले एक साल में यहां दस हजार मीटर खुदाई की जाएगी ।

उम्मीद की जा रही है कि इस खुदाई में सोने का भंडार और बढ़ सकता है । खास बात यह है कि टीलेनुमा गुरहर पहाड़ से सोना निकालने के लिए कोलार की तरह सुरंगें नही बनानी पड़ेगी । यहां कम गहराई पर ही यह धातु होने से खुली खदान के जरिए उत्खनन होगा, जिससे सोना निकालने की लागत भी कम आएगी । जियो मैसूर ने यहां सोने की खदान के लिए राज्य सरकार के साथ एमओयू भी किया है । खनिज विभाग के सचिव एसके मिश्र के अनुसार, पूर्वेक्षण का काम पूरा होने के बाद यहां सोना उत्खनन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ।

खाद्य सुरक्षा एक क्रांतिकारी कदम

एक लंबे अरसे से हमारा देश जिन गंभीर चुनौतियों या समस्याआें से जुझ रहा है, उनमें कुपोषण और भुखमरी की समस्या अहम है ।

देश में लगभग ४७ फीसद बच्च्े कुपोषण के शिकार हैं और हर साल हजारों इस गंभीर समस्या के मद्देनजर अगर सरकार ने देश की लगभग ६३.५ फीसद आबादी यानी गांव और शहर के लगभग ८० करोड़ गरीब लोगों को भोजन का बुनियादी अधिकार दिलाने वाला कानून बनाने की दिशा में पहल करते हुए बहुप्रतीक्षित खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है तो उसके इस क्रांतिकारी लोक कल्याणकारी कदम का स्वागत किया जाना चाहिए ।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी का अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् द्वारा तैयार खाद्य सुरक्षा विधेयक का मसौदा लगभग डेढ़ वर्ष तक चले गंभीर विचार-विमर्श के बाद पिछले दिनों केन्द्रीय मंत्रीमण्डल की बैठक में पेश हुआ था । कांग्रेस ने पिछले चुनाव में अपने घोषणा-पत्र में खाद्य सुरक्षा कानून बनाने का वादा किया था । खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद सरकार का खाद्य सबसिडी पर खर्च मौजूदा २७,६६३ करोड़ रूपए से बढ़कर लगभग ९५,००० करोड़ रूपए हो जाएगा । इतनी बड़ी राशि खर्च होगी इसलिए कुछ विशेषज्ञ यह दलील दे रहे हैं कि जब हमारी सरकारें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कई औघोगिक उपक्रमों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए अरबों रूपए के राहत पैकेज दे सकती है, उनके करोड़ों रूपए के कर्ज माफ कर सकती है, नए उद्योग लगाने के लिए करोड़ों रूपए मूल्य की जमीन औने-पौने दामों में दे सकती है तो फिर देश के गरीब और वंचित तबके के लोगों को पेटभर भोजन देने से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ का चिंता से दुबला होने की क्या जरूरत हैं ?

कृषि जगत

बैंगन की छांव में चिंतन

अरूण डिके

भारतीय पारम्परिक कृषि में अन्तर्निहित संभावनाआें को खोजे बगैर विदेशी व हानिकारक विदेशी बीजों, रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के प्रति हमारे कृषि वैज्ञानिकों का आग्रह उनकी हठधर्मिता ही दर्शा रहा है । बैंगन के पौधे को २८ फीट से भी ऊँचे एक वृक्ष में परिवर्तित कर हमारे एक सीमांत किसान ने हम सबके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है । क्या हम सब इससे कोई सबक लेंगे ?

महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी के एक युवा कृषक भगवान बोवलेकर ने २८.५ फुट ऊंचे वृक्ष से ४ क्विंटल बैंगन की फसल लेकर बी.टी. बैंगन का प्रचार करने वालों के मुंह पर ताला जड़ दिया है । इस प्रक्रिया में महाराष्ट्र के इस युवा कृषक ने बैंगन के एक वृक्ष से ५०० ग्राम वजन के ८५७ बैंगन पैदा कर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में भी अपना नाम दर्ज करा लिया है । उनका यह अजूबा देखने इस्तांबुल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, कतर और स्पेन के कृषि वैज्ञानिक भी पहुंचे थे । भगवान का उद्देश्य केवल रिकार्ड के लिए उत्पादन नहीं था बल्कि जैविक खेती का प्रचार करना भी था । इस वृक्ष में १७ विभिन्न वनस्पतियों के रस भी डाले थे ।

वह शीघ्र ही इसका पेटेंट भी करा रहे हैं । वैसे सन् २००८ में उनके द्वारा उगाए बैंगन की ऊंचाई थी ३५ फुट । उन्होंने इस संदर्भ में अखबारों में विज्ञापन छपवाए व कई लोगों को बताया लेकिन किसी ने भी उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया । लेकिन भगवान ने जिद नहीं छोड़ी । २ साल बाद उनके द्वारा लगाए गए बैंगन की ऊंचाई २८.५ फुट ही थी । तब उन्हें पता चला कि विश्व का सबसे ऊँचा बैंगन वृक्ष २१.१ फुट ही दर्ज हुआ है ।

हाल ही देवास जिले के नेमावर गांव में नर्मदा के किनारे मालपानी ट्रस्ट के दीपक सचदे ने ४०० नारियल लदा पेड़ भी प्राकृतिक खेती से खड़ा किया था । दो-दो एकड़ में फैले बरगद के पेड़ तो आपको कई जगह मिल जाएंगे ।

यह सब बताने का एकमात्र उद्देश्य केवल यही है कि हमारी मिट्टी और गाय के गोबर मेंइतनी ताकत है कि वे आपको मनचाहा अन्न पैदा करके दे सकते हैं । यह समझ में नहीं आता कि इस अभिनव प्राकृतिक खेती को छोड़, हमारे राजनेता और प्रौद्योगिकी से उगाई गई फसलों के पीछे लालायित हैंं बगैर किसी भी रसायन के प्राकृतिेक खेती से रिकार्ड उत्पादन लेने वाले लाखों किसान भी हमारे यहां मिल जाएंगे । उनके इन मौन उद्यमों को अंधेरे में रखकर तथा जनमानस में भारत की पिछड़ी खेती का भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ संवेदनशील नागरिकों को अब सचेत हो जाना चाहिए ।

बरसों पहले तीसरी दुनिया की प्रगत खेती पर शोध करने वाले लंदन के स्कूल फॉर डेवलपमेंटल स्टडीज के तीन युवकों ने भारत के अलग-अलग प्रांतों में प्रगत खेती करने वाले उद्यमीकिसानों पर फॉरर्म्स फर्स्ट नाम की किताब लिखी थी । सैंकड़ों उदाहरण देकर उन्होंने सिद्ध किया था कि भारत में किसान ही सबसे बड़े अनुसंधानकर्ता हैं । ये लोग विपदाआें से लड़कर नई-नई चीजें खेतों में इजाद कर लेते हैं । उदाहरण के लिए चावल की कुछ किस्में जो कृषि वैज्ञानिकों ने कालबाध्य कर दी थीं उन्हें किसानों ने फिर से उगाकर लोकप्रिय बना दिया था । उसी प्रकार पंजाब और हरियाणा के किसानों ने गेहूं की फसल के लिए बताए गए खरपतवारनाशक रसायनों के छिड़काव को महंगा औस उबाऊ बताकर उस रसायन को रेती में मिलाकर दानेदान खरपतवारनाशक के नाम से प्रचारित किया और वह चल पड़ा । इतिहास साक्षी है कि इन दानेदार खरपतवारनाशक को पहले किसी भी अनुसंधान केन्द्र ने परखा नहीं था । यह सिद्ध करता है कि हमारे अनुसंधानकर्ता किस तरह आम किसानों से कटे हुए हैं और लोक परम्पराआें से निकले अनुसंधान को स्वीकारने में किस तरह हिचकिचाते हैं ।

खेती को गरीबों के लिए अन्न नहीं बल्कि मुनाफा पैदा करने वाला उद्योग मानकर मानसटोंे, कारगिल, वालमार्ट, सिंजेटा और बायर जैसी बहुराष्ट्रीय निगमों की गिद्ध दृष्टि अब भारत की खेती पर पड़ी हैं । हमारे शासकों के सामने आई.टी. की थाली परोसकर भारत के खेतो में बी.टी. जैसे प़्रौद्योगिकी बीज फैलाने वाली इन महाकाय शक्तियों के खिलाफ तो स्वयं ही अमेरिका के संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिकों ने भी कमर कस ली है । इन संगठनों ने सैकड़ों किताबों, मासिक पत्रिकाआें और फिल्मों के माध्यम से संसार के संवेदनशील नागरिकों को चेताया हैं । आज ये संगठन वहीं कर रहे हैं जो कभी भारत का गौरवशाली अतीत रहा था ।

उदाहरण के भोजन का हर कौर बत्तीस बार चबाकर धीमा भोजन करो कहने वाली हमारी दादी मां का नुस्खा अब अमेरिका में प्रचलित हो चला है । पांच हजार से ज्यादा सीमांत कृषकों द्वारा चलाया जा रहा धीमा भोजन अभियान (स्लो फूड) अब १३० देशों मेें फैल चुका है । धरती माँ की तरह वहां भी अब टैरा मैडरे अभियान प्राकृतिक खेती की सिफारिश कर रहा है । अमेरिका में पाश्च्युराइज्ड दूध की थैलियों की जगह कच्चा दूध (रॉ मिल्क) मांगा जाने लगा है । फर्क सिर्फ इतना ही है कि वहां इसके लिए डॉक्टर की पर्ची लगती है ।

आज अमेरिका व इंग्लैंड की थालियों में परोसे जाने वाला भोजन औसतन प्रतिदिन डेढ़ से दो हजार किलो मीटर यात्रा करके आता है । वहां किसानों की जेब में एक रूपए का केवल १९वां भाग ही जाता है । बाकी का बिचौलिए, व्यापारी, परिवहन वाले और विज्ञापनदाता चाट जाते हैं । अब वहां भी स्थानीय खाद्यान्न और सब्जियों की मांग बढ़ रही है । अमेरिका के बड़े शहरों में छोटे-छोटे प्लॉट किराये पर लेकर वहां के जिम्मेदार नागरिक अपनी खुद की जैविक सब्जी उगाने को तत्पर हैं ।

अमेरिका का यू.सी.एस. (यूनियन ऑफ कन्सर्ड साइंटिस्ट) भी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर सरकार के कान एंेठता रहता है ।

क्या हम उम्मीद करें कि कृषि प्रधान भारत के कृषि वैज्ञानिक भी जी हुजूरी से बचकर और बेवजह के डर के खोल से बाहर निकलकर किसानों के और अन्तत: देश के हित में इस पर्यावरण नाशक खेती का विरोध करेंगे ?

मंगलवार, 24 जनवरी 2012

ज्ञान विज्ञान

सुन्दर दिखने की चाहत और मधुमक्खी का डंक

विश्वास नहीं होता है कि किसी का जहर भी आपको सुंदर बना सकता है, लेकिन यह सच है । खूबसूरत बनने की चाह में ब्रिटेनवासी अनोखा तरीका अपना रहे हैं । ब्रिटेन में मधुमक्खी के डंकों वाली सौंदर्य क्रीम की मांग तेजी से बढ़ी है । मधुमक्खी के डंक झुर्रियां मिटाकर बुढ़ापा दूर भगाते है । इस क्रीम की चाहत तीन सप्तह के अंदर हजारों फीसदी बढ़ गई है । विशेषज्ञों के मुताबिक बोटोक्स (एक प्रकार का प्रोटीन) की मौजूदगी वाली सौंदर्य क्रीम पिछले माह ब्रिटेन के बाजार में उतारी गई थी । तब से इसकी मांग ३००० प्रतिशत बढ़ गई है । बोटुलिनम जहर को बोटोक्स के नाम से जाना जाता है । यह क्लॉट्रिडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न प्रोटीन है । सौंदर्य प्रसाधनों व चिकित्सा प्रक्रियाआें में इसका इस्तेमाल किया जाता है । विशेषज्ञ बताते हैं कि लोगों में सुंदर दिखाई देने का जुनून है, वे हर वो तरीका अपनाना चाहत हैं, जिससे सामने वाले पर अपने चेहरे की छाप छोड़ी जा सके । इसी के चलते यह नई क्रीम लोगों को काफी पंसद आ रही है ।

yahaan तक कि लोग अपने चहेतों को भी यह क्रीम उपयोग करने के लिए कर रहे है । क्रीम के प्रत्यके डिब्बे में १०,००० से ज्यादा मधुमक्खी के डंक होते हैं । दावा किया जाता है कि डंक झुर्रियों को दूर कर त्वचा में कोलेजन (एक प्रकार का प्रोटीन) का उत्पादन बढ़ाता है । यह प्रोटीन त्वचा व मांसपेशियों में नई कोशिकाआें के बनने को प्रोत्साहित करता है । बताया जाता है कि मधुमक्खी का साफ किया हुआ जहर ऑस्ट्रेलियाई पॉप गायिका काइली मिनॉग का सबसे पसंदीदा सौंदर्य प्रसाधान है ।

चूहों और मेढ़कों का शौकीन एक पौधा

अगर कहा जाए कि कोई पौधा मांस का शौकीन है, तो कैसा होगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह सच है । अप्रत्याशित रूप से मांस के प्रति झुकाव के कारण एक डरावन को पौधे को नई प्रजाति का दर्जा दे दिया गया है । यह पौध अभी तक विज्ञान से अछूता था । चूहों और मेढ़कों के शौकीन क्वींस ऑफ हाट्र्स को वनस्पति विज्ञान की दंत कथाआें जैसा कहा जा सकता है । १९८० में बोर्नियो में पहली बार इस पौधे का पता लगाया गया । यह बड़े मांसाहारी पौधों में से एक है, जिसकी पंत्तियां २.५ मीटर तक होती है । इसकी खोज करने वाले वनस्पति विशेषज्ञ रोब कैं टले ने इसका नाम नेपैथेस रोबकैंटले रख दिया ।  पौधे को नई प्रजाति का दर्जा देने से पहले वनस्पति वैज्ञानिक पिछले पांच सालों से मुद्दे को लेकर बहस कर रहे थे । उन्होनें इसके लिए लंबे समय तक शोध किया । इतना ही नहीं चेल्यिसा फ्लोवर शो में इस पौधे ने ४ स्वर्ण पदक भी जीत । इसके बाद रॉयल होलिटीक्लचर सोसायटी ने इसे प्रजाति का दर्जा प्रदान किया । प्रजाति का दर्जा देने से पहले रॉयल बोटनिक गार्डन्स के प्रमुख डॉ. मार्टिन चीक को इस पौधे की तस्वीरें और पत्तियां दिखाई गई । इसका अध्ययन करने के बाद नेपैथ्स के विशेषज्ञ डॉ. चीक ने तुरन्त इसे नई खोज बताया । डॉ. चीक ने कहा कि यह गैर पारंपरिक और अचंभा है । जब मुझे यह अध्ययन के लिए दिया गया तो इसमें समझने में देर नहीं लगी, कि यह विज्ञान के लिए एकदम नया है । उन्होेंने कहा कि इस खोज के बाद हमें कई चीजों को नए सिरे से समझने की कोशिश करनी होगी और यही सही होगा ।

पौधे को नई प्रजाति का दर्जा देने से पहले वनस्पति वैज्ञानिक पिछले पांच सालों से मुद्दे को लेकर बहस कर रहे थे । उन्होनें इसके लिए लंबे समय तक शोध किया । इतना ही नहीं चेल्यिसा फ्लोवर शो में इस पौधे ने ४ स्वर्ण पदक भी जीत । इसके बाद रॉयल होलिटीक्लचर सोसायटी ने इसे प्रजाति का दर्जा प्रदान किया । प्रजाति का दर्जा देने से पहले रॉयल बोटनिक गार्डन्स के प्रमुख डॉ. मार्टिन चीक को इस पौधे की तस्वीरें और पत्तियां दिखाई गई । इसका अध्ययन करने के बाद नेपैथ्स के विशेषज्ञ डॉ. चीक ने तुरन्त इसे नई खोज बताया । डॉ. चीक ने कहा कि यह गैर पारंपरिक और अचंभा है । जब मुझे यह अध्ययन के लिए दिया गया तो इसमें समझने में देर नहीं लगी, कि यह विज्ञान के लिए एकदम नया है । उन्होेंने कहा कि इस खोज के बाद हमें कई चीजों को नए सिरे से समझने की कोशिश करनी होगी और यही सही होगा ।ब्रह्मांड में एक और पृथ्वी

पिछले दिनों नासा के वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मण्डल से बाहर एक ऐसे ग्रह की खोज की है, जो पृथ्वी जैसा है और जहाँ जीवन होने की संभावना है । इसे सुपर अर्थ और पृथ्वी - २ कहा जा रहा है । नासा का कहना है कि केपलर-२२ बी नामक यह ग्रह ६०० प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और इसका आकार पृथ्वी से २.४ गुना बड़ा है । इस पर तापमान २२ डिग्री सेल्सियस है । पृथ्वी-२ हमारे सबसे करीब पृथ्वी जैसा ग्रह है । इस ग्रह पर एक साल २९० दिनों का होता है । वैज्ञानिकों ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के केपलर टेलीस्कोप की सहायता से इस नए ग्रह की खोज की । इस ग्रह पर जमीन और पानी दोनों हैं और संभावित जीवन के लिए यहाँ माकूल पर्यावरण है । किसी भी ग्रह पर जीवन की संभावना होने के लिए उसका अपने सूर्य से उचित दूरी होना जरूरी है, ताकि वह न तो ज्यादा गर्म हो और न ही ठंडा । ग्रह की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के दल का कहना है कि केपलर-२२ बी की अपने तारे से दूरी जीवन की संभावनाआें की उम्मीद जगाने वाली है। हालांकि दल को अब तक पता नहीं चला है कि केपलर-२२ बी चट्टान, गैस या तरल किससे बना है । इस ग्रह को सबसे पहले मार्च २००९ में केपलर स्पेसक्राप्ट लांच किए जाने के तुरन्त बाद देखा गया था । नासा में केपलर के प्रमुख अनुसंधानकर्ता बिल बोरूची ने कहा कि केपलर-२२ बी के रूप में हमें एक ऐसा ग्रह मिला है, जिस पर जीवन के लिए जरूरी सारे तत्व मौजूद है । केपलर नासा का पहला ऐसा अभियान है, जो आकाशगंगा में सूर्य जैसे तारों का चक्कर लगा रहे पृथ्वी जैसे गृहों की खोज के लिए चलाया जा रहा है । इस अभियान पर नासा ६० करोड़ डॉलर खर्च कर रहा है ।

को अब तक पता नहीं चला है कि केपलर-२२ बी चट्टान, गैस या तरल किससे बना है । इस ग्रह को सबसे पहले मार्च २००९ में केपलर स्पेसक्राप्ट लांच किए जाने के तुरन्त बाद देखा गया था । नासा में केपलर के प्रमुख अनुसंधानकर्ता बिल बोरूची ने कहा कि केपलर-२२ बी के रूप में हमें एक ऐसा ग्रह मिला है, जिस पर जीवन के लिए जरूरी सारे तत्व मौजूद है । केपलर नासा का पहला ऐसा अभियान है, जो आकाशगंगा में सूर्य जैसे तारों का चक्कर लगा रहे पृथ्वी जैसे गृहों की खोज के लिए चलाया जा रहा है । इस अभियान पर नासा ६० करोड़ डॉलर खर्च कर रहा है ।पौधों में नर-मादा की साइज

लगभग ६० वर्ष पूर्व वर्नहार्ड रेंश ने जंतुआें के बारे मे ंएक रोचक निष्कर्ष प्रस्तुत किया था । उन्होंने पाया था कि बड़े शरीर वाले जन्तुआें (जैसे मनुष्य) में नर का आकार बड़ा होता है जबकि छोटे शरीर वाले जंतुआें (जैसे मकड़ी) में मादा बड़ी होती है । अब पता चला है कि पेड़-पौधे भी रेंश के इस नियम का पालन करते हैं । वैसे तो अधिकांश पेड़-पौधों पर नर व मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं, यानी ये द्विलिंगी होते हैं । मगर करीब ७ प्रतिशत वनस्पतियां एकलिंगी हैं । इनमें कोई पौधा या तो नर होगा या मादा । न्यूजीलैण्ड के विक्टोरिया विश्वविघालय के केविन बर्न्स और पैट्रिक केवेनाग ने न्यूजीलैण्ड के नेशनल म्यूजियम में उपलब्ध २९७ एकलिंगी पौधों के नमूनों के तनों और पत्तियों की नाप-तौल की । nhonen पाया कि रेंश का आकार संबंधी नियम इन पर लागू होता है । सवाल था कि ऐसा क्यों है । बर्न्स का मत है कि मादा को बीज व फल का वजन वहन करना होता है । इसके अलावा, उन्हें अपने इन फूलों व फलों को प्रदर्शित भी करना पड़ता है ताकि उनके बीजों को बिखराने वाले और उनके फूलों का परागण करने वाले जन्तु आकर्षित हों । दूसरी ओर, यदि जलवायु अथवा चयापचय छोटे पौधों को तरजीह देते हैं, तो नर पौधे सिकुड़ सकते हैं क्योंकि उनके पराग कण तो बारीक होते हैं । मोनश विश्वविघालय, ऑस्ट्रेलिया के मार्टिन बर्ड के मुताबिक यह संभव है कि सफल नर पौधे ज्यादा बड़े फूल या ज्यादा संख्या में फूल पैदा करते हैं ताकि परागणकर्ताआें को आकर्षित कर सकें । यदि ऐसा है तो इन फूलों को पैदा करने और इनका प्रदर्शन करने के लिए ज्यादा बड़ी पत्तियों और ज्यादा बड़े तनों की जरूरत होगी । वैसे बर्ड का कहना है कि यह मात्र अटकल है और इसकी जांच करने की जरूरत है ।

विज्ञान हमारे आसपास

मखाना क्या है, कैसे बनता है ?

डॉ. किशोर पंवार

मित्रगण अक्सर मुझसे नए-नए सवाल पूछते रहते हैं, इस भ्रम में कि उन्हें कौन बनेगा करोड़पति की तरह तुरंत जवाब मिल जाएगा । परंतु ऐसा कभी-कभार ही होता है । हालांकि इस बहाने मुझे कुछ नया पढ़ने-लिखने की प्रेरणा ज़रूर मिलती रहती है । इस बार का सवाल डॉ. नरेन्द्र जोशी ने पूछा - मखाना क्या चीज़ है ?

सवाल बड़ा स्वाभाविक है । मखाना हम खाते रहते हैं उपवास में - खीर के रूप में या नमकीन भुने रूप में । मखाना को फाक्सनट या प्रिकली लिली याने कांटे युक्त लिली कहते हैं क्योंकि इसमें पत्ती के डंठल एवं फलों तक पर छोटे-छोटे कांटे लगे होते हैं । यह कमल कुल का एक बहुवर्षीय पौधा हैं । यह ईस्ट-इंडीज़ का मूल निवासी है ।

वनस्पति शास्त्र में इसे यूरेल फरोक्स कहते हैं । इसमें जड़कंद होता है । बड़ी-बड़ी गोल पत्तियां पानी की सतह पर हरी प्लेटों की तरह तैरती रहती हैं । इसमें सुन्दर नीले, जामुनी या लाल कमल जैसे फूल खिलते हैं । जिन्हें नीलकमल कहते हैं । परंपरा के मुताबिक कमल का फूल धन की देवी लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय है । लिहाज़ा ,कमल और मखाना दोनों का पूजा में बड़ा महत्व है ।

मखाना की खेती भारत के अलावा चीन, जापान, कोरिया और रूस में भी की जाती है । इसका फल स्पंजी होता है । फल को बेरी कहते हैं । फल और बीज दोनों खाए जाते हैं फल में ८-२० तक बीज लगते हैं । बीज मटर के दाने के बराबर आकार के होते हैं और इनका कवच कठोर होता है । लगभग ६५ प्रतिशत मखाना बिहार में उगाया जाता है ।

देवताआें का भोजन

मखाना को देवताआें का भोजन कहा गया है । उपवास में इसका विशेष रूप से उपयोग होता है । पूजा एवं हवन में भी यह काम आता है । इसे आर्गेनिक हर्बल भी कहते हैं । क्योंकि यह बिना किसी रासायनिक खाद या कीटनाशी के उपयोग के उगाया जाता है ।

आचार्य भावमिश्र (१५००-१६००) द्वारा रचित भाव प्रकाश निघंटु में इसे पद्मबीजाभ एवं पानीय फल कहा गया है । इसके अनुसार मखाना बल, वाजीकर एवं ग्राही है । इसे प्रसव पूर्व एवं पश्चात आई कमज़ोरी दूर करने के लिए दूध में पकाकर खिलाते हैं । यह सुपाच्य है तथा आहार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है । इसके औषधीय गुणों के चलते अमरीकन हर्बल फूड प्रोडक्ट एसोसिएशन द्वारा इसे क्लास वन फूड का दर्जा दिया गया है । यह जीर्ण अतिसार, ल्यूकोरिया, शुक्राणुआें की कमी आदि में उपयोगी है । इसमें एन्टी-ऑक्सीडेंट होने से यह श्वसन तंत्र, मूत्र-जननतंत्र में लाभप्रद है । यह ब्लड प्रेशर एवं कमर तथा घुटनों के दर्द को नियंत्रित करता है । इसके बीजों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेड, वसा, कैल्शियम एवं फास्फोरस के अतिरिक्त केरोटीन, लोह, निकोटिनिक अम्ल एवं विटामिन बी-१भी पाया जाता है ।

मखाना व्यंजन

यह एक सुस्वाद पाचक भोज्य पदार्थ है । इसे सादा या फिर मसाले के साथ घी में भूनकर स्वादिष्ट बनाते हैं । कुछ लोग इसे मेवों के साथ भी प्रयोग में लाते हैं । यह इतना स्वादिष्ट होता है कि इसकी मदद से बच्चों को जंक फूड से बचाया जा सकता है । इससे बनी मखाना खीर, मखाना रायता, मखाना सेवई की तो बात ही निराली होती है । मणिपुर के कुछ इलाकों में इसके जड़कन्द और पत्ती के डंठल की सब्ज़ी भी बनाते है । इससे अरारोट भी बनता है ।

क्या है मखाना

मखाना वस्तुत: फाक्सनट के बीजोंकी लाई है । वैसे ही जैसे पापकार्न मक्का की लाई है । इसमें लगभग १२ प्रतिशत प्रोटीन होता है । मखाना बनाने के लिए इसके बीजों को फल से अलग कर धूप में सुखाते हैं । संग्रहण के दौरान नम बनाए रखने के लिए इन पर पानी छींटा जाता है । इसकी लाई की गुणवत्ता बीजों में उपस्थित नमी पर निर्भर करती है । धूप में सुखाने पर उनमें २५ प्रतिशत तक नमी बची रहती है । सूखे नट्स को लकड़ी के हथोड़ो से पीटा जाता है इस तरह गरी अलग होने पर बीज अच्छी तरह से सुखते हैं । सूखे बीजों को अलग-अलग श्रेणी में बांटने के लिए उन्हें चलनियों से छाना जाता है । बीज एक समान आकार के हों तो भूनते समय आसानी होती है । बड़े बीज अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं।

बीज बने लाई

बीजों को बड़े-बड़े लोहे के कढ़ावों में सेंका जाता है । फिर इन्हें टेम्परिंग के लिए ४५-७२ घण्टों के लिए टोकनियोंमें रखा जाता है । इस तरह इनका कठोर छिलका ढीला हो जाता है । बीजों को लाई में बदलना एक श्रमसाध्य कार्य है । कढ़ाव में सिंक रहे बीजों को ५-७ की संख्या में हाथ से उठाकर ठोस जगह पर रखकर लकड़ी के हथोड़ो से पीटा जाता है । इस तरह गर्म बीजों का कड़क खोल तेजी से फटता है और बीज फटकर लाई (मखाना) बन जाता है । बीजों के अंदर अत्यधिक गर्म वाष्प बनने और तेज दबाव से छिलका हटने से ऐसा होता है । जितने बीजों को सेका जाता है उनमें से केवल एक तिहाई ही मखाना बनते हैं ।

मखानों की पालिश

लाई बनने पर उनकी पॉलिश और छंटाई की जाती है । इस हेतु इन्हें बांस की टोकनियों में रखकर रगड़ा जाता है । इस प्रकार इनके ऊपर लगा कत्थई-लाल रंग का छिलका हट जाता है । यही पॉलिशिंग । चावल को भी सफेद बनाने के लिए मशीनों से उन्हें पालिश करते हैं । हालांकि ऐसा करने से उसके कई पोषक तत्व हट जाते हैं । पॉलिश करने पर मिले सफेद मखानों को उनके आकार के अनुसार दो-तीन श्रेणियों में छांट लिया जाता है। फिर उन्हें पोलीथीन की पर्त लगे गनी बैग में भर दिया जाता है । ये इतने हल्के होते हैं कि एक बोरे में मात्र ८-९ किलो मखाने समाते हैं ।

दरभंगा स्थित राष्ट्रीय मखाना शोध संस्थान के अनुसार भारत में लगभग १३,००० हैक्टर नमभूमि में मखानों की खेती होती है । यहां लगभग नब्बे हजार टन बीज पैदा होता है । देश का ८० प्रतिशत मखाना बिहार की नमभूमि से आता है । इसके अलावा इसकी छिटपुट खेती अलवर, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, जम्मू-कश्मीर, मणीपुर और मध्यप्रदेश में भी की जाती है । परन्तु देश में तेजी से खत्म हो रही नमभूमि ने इसकी खेती और भविष्य में उपलब्धता पर सवाल खड़े कर दिए हैं । यदि स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक मखाना खाते रहना है तो देश की नमभूमियों को भी बचाना होगा । नमभूमियों को प्रकृति के गुर्दे भी कहते हैं और पता चलता है कि यहां उगा मखाना हमारी किडनियों की भी रक्षा करता है । तो बचाइए इन गुर्दो को ।

सवाल बड़ा स्वाभाविक है । मखाना हम खाते रहते हैं उपवास में - खीर के रूप में या नमकीन भुने रूप में । मखाना को फाक्सनट या प्रिकली लिली याने कांटे युक्त लिली कहते हैं क्योंकि इसमें पत्ती के डंठल एवं फलों तक पर छोटे-छोटे कांटे लगे होते हैं । यह कमल कुल का एक बहुवर्षीय पौधा हैं । यह ईस्ट-इंडीज़ का मूल निवासी है ।

वनस्पति शास्त्र में इसे यूरेल फरोक्स कहते हैं । इसमें जड़कंद होता है । बड़ी-बड़ी गोल पत्तियां पानी की सतह पर हरी प्लेटों की तरह तैरती रहती हैं । इसमें सुन्दर नीले, जामुनी या लाल कमल जैसे फूल खिलते हैं । जिन्हें नीलकमल कहते हैं । परंपरा के मुताबिक कमल का फूल धन की देवी लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय है । लिहाज़ा ,कमल और मखाना दोनों का पूजा में बड़ा महत्व है ।

मखाना की खेती भारत के अलावा चीन, जापान, कोरिया और रूस में भी की जाती है । इसका फल स्पंजी होता है । फल को बेरी कहते हैं । फल और बीज दोनों खाए जाते हैं फल में ८-२० तक बीज लगते हैं । बीज मटर के दाने के बराबर आकार के होते हैं और इनका कवच कठोर होता है । लगभग ६५ प्रतिशत मखाना बिहार में उगाया जाता है ।

देवताआें का भोजन

मखाना को देवताआें का भोजन कहा गया है । उपवास में इसका विशेष रूप से उपयोग होता है । पूजा एवं हवन में भी यह काम आता है । इसे आर्गेनिक हर्बल भी कहते हैं । क्योंकि यह बिना किसी रासायनिक खाद या कीटनाशी के उपयोग के उगाया जाता है ।

आचार्य भावमिश्र (१५००-१६००) द्वारा रचित भाव प्रकाश निघंटु में इसे पद्मबीजाभ एवं पानीय फल कहा गया है । इसके अनुसार मखाना बल, वाजीकर एवं ग्राही है । इसे प्रसव पूर्व एवं पश्चात आई कमज़ोरी दूर करने के लिए दूध में पकाकर खिलाते हैं । यह सुपाच्य है तथा आहार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है । इसके औषधीय गुणों के चलते अमरीकन हर्बल फूड प्रोडक्ट एसोसिएशन द्वारा इसे क्लास वन फूड का दर्जा दिया गया है । यह जीर्ण अतिसार, ल्यूकोरिया, शुक्राणुआें की कमी आदि में उपयोगी है । इसमें एन्टी-ऑक्सीडेंट होने से यह श्वसन तंत्र, मूत्र-जननतंत्र में लाभप्रद है । यह ब्लड प्रेशर एवं कमर तथा घुटनों के दर्द को नियंत्रित करता है । इसके बीजों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेड, वसा, कैल्शियम एवं फास्फोरस के अतिरिक्त केरोटीन, लोह, निकोटिनिक अम्ल एवं विटामिन बी-१भी पाया जाता है ।

मखाना व्यंजन

यह एक सुस्वाद पाचक भोज्य पदार्थ है । इसे सादा या फिर मसाले के साथ घी में भूनकर स्वादिष्ट बनाते हैं । कुछ लोग इसे मेवों के साथ भी प्रयोग में लाते हैं । यह इतना स्वादिष्ट होता है कि इसकी मदद से बच्चों को जंक फूड से बचाया जा सकता है । इससे बनी मखाना खीर, मखाना रायता, मखाना सेवई की तो बात ही निराली होती है । मणिपुर के कुछ इलाकों में इसके जड़कन्द और पत्ती के डंठल की सब्ज़ी भी बनाते है । इससे अरारोट भी बनता है ।

क्या है मखाना

मखाना वस्तुत: फाक्सनट के बीजोंकी लाई है । वैसे ही जैसे पापकार्न मक्का की लाई है । इसमें लगभग १२ प्रतिशत प्रोटीन होता है । मखाना बनाने के लिए इसके बीजों को फल से अलग कर धूप में सुखाते हैं । संग्रहण के दौरान नम बनाए रखने के लिए इन पर पानी छींटा जाता है । इसकी लाई की गुणवत्ता बीजों में उपस्थित नमी पर निर्भर करती है । धूप में सुखाने पर उनमें २५ प्रतिशत तक नमी बची रहती है । सूखे नट्स को लकड़ी के हथोड़ो से पीटा जाता है इस तरह गरी अलग होने पर बीज अच्छी तरह से सुखते हैं । सूखे बीजों को अलग-अलग श्रेणी में बांटने के लिए उन्हें चलनियों से छाना जाता है । बीज एक समान आकार के हों तो भूनते समय आसानी होती है । बड़े बीज अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं।

बीज बने लाई

बीजों को बड़े-बड़े लोहे के कढ़ावों में सेंका जाता है । फिर इन्हें टेम्परिंग के लिए ४५-७२ घण्टों के लिए टोकनियोंमें रखा जाता है । इस तरह इनका कठोर छिलका ढीला हो जाता है । बीजों को लाई में बदलना एक श्रमसाध्य कार्य है । कढ़ाव में सिंक रहे बीजों को ५-७ की संख्या में हाथ से उठाकर ठोस जगह पर रखकर लकड़ी के हथोड़ो से पीटा जाता है । इस तरह गर्म बीजों का कड़क खोल तेजी से फटता है और बीज फटकर लाई (मखाना) बन जाता है । बीजों के अंदर अत्यधिक गर्म वाष्प बनने और तेज दबाव से छिलका हटने से ऐसा होता है । जितने बीजों को सेका जाता है उनमें से केवल एक तिहाई ही मखाना बनते हैं ।

मखानों की पालिश

लाई बनने पर उनकी पॉलिश और छंटाई की जाती है । इस हेतु इन्हें बांस की टोकनियों में रखकर रगड़ा जाता है । इस प्रकार इनके ऊपर लगा कत्थई-लाल रंग का छिलका हट जाता है । यही पॉलिशिंग । चावल को भी सफेद बनाने के लिए मशीनों से उन्हें पालिश करते हैं । हालांकि ऐसा करने से उसके कई पोषक तत्व हट जाते हैं । पॉलिश करने पर मिले सफेद मखानों को उनके आकार के अनुसार दो-तीन श्रेणियों में छांट लिया जाता है। फिर उन्हें पोलीथीन की पर्त लगे गनी बैग में भर दिया जाता है । ये इतने हल्के होते हैं कि एक बोरे में मात्र ८-९ किलो मखाने समाते हैं ।

दरभंगा स्थित राष्ट्रीय मखाना शोध संस्थान के अनुसार भारत में लगभग १३,००० हैक्टर नमभूमि में मखानों की खेती होती है । यहां लगभग नब्बे हजार टन बीज पैदा होता है । देश का ८० प्रतिशत मखाना बिहार की नमभूमि से आता है । इसके अलावा इसकी छिटपुट खेती अलवर, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, जम्मू-कश्मीर, मणीपुर और मध्यप्रदेश में भी की जाती है । परन्तु देश में तेजी से खत्म हो रही नमभूमि ने इसकी खेती और भविष्य में उपलब्धता पर सवाल खड़े कर दिए हैं । यदि स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक मखाना खाते रहना है तो देश की नमभूमियों को भी बचाना होगा । नमभूमियों को प्रकृति के गुर्दे भी कहते हैं और पता चलता है कि यहां उगा मखाना हमारी किडनियों की भी रक्षा करता है । तो बचाइए इन गुर्दो को ।

प्रदेश चर्चा

म.प्र. : संख्या और गुणवत्ता में उलझी शिक्षा

राजेन्द्र जोशी