मंगलवार, 10 जून 2014

प्रसंगवश

वृक्षों प्रजातियों के चुनाव में सावधानी जरूरी

कुछ समय पहले ओडिशा में चक्रवात के दौरान देखा गया कि जहां स्थानीय प्रजातियों के मजबूत पेड़ लगे थे, वे चक्रवात की मार सहने में कहीं अधिक सक्षम सिद्ध हुए, वहीं विदेशी व सजावटी प्रजातियों के पेड़ ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए । इतना ही नहीं, नारियल की विदेशी प्रजातियों के पेड़ों की भी चक्रवात की तेज हवाआेंसे अधिक क्षति हुई जबकि स्थानीय प्रजातियों के पेड़ चक्रवात का सामना करने में सफल रहे । इससे यह संदेश मिला है कि वृक्षारोपण व बागवानी में स्थानीय प्रजातियों के पेड़ों को अधिक महत्व देना चाहिए । यह केवल समुद्र तटीय क्षेत्रों का नहीं अपितु पूरे देश का अनुभव रहा है कि स्थानीय प्रजातियों व किस्मों की उपेक्षा होने से कई तरह की क्षति हुई है ।

पहले गांवों में व सड़कों के आसपास जो पेड़ होते थे वे स्थानीय जलवायु व मौसम के अनुकूल होते थे और कई तरह की विषम परिस्थितियों, जैसे तूफान, बाढ़ व सूखे के प्रति उनकी सहन क्षमता अधिक होती थी । उनमें मिट्टी व जल संरक्षण की क्षमता भी बेहतर थी । इन वृक्षों की एक बड़ी भूमिका कुपोषण दूर करने में भी रही है क्योंकि इनके माध्यम से कई तरह के पौष्टिक फल व अन्य खाद्य पदार्थ सबसे निर्धन गांववासियों को सुलभ रहे हैं । ऐसे कुछ वृक्षों से पौष्टिक सब्जियों व औषधियां भी उपलब्ध होती रही हैं । इन वृक्षों में खेती किसानी व पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अनेक पक्षियों व कीट-पतंगों को भी आश्रय व भोजन मिलता रहा है । स्थानीय प्रजातियों के अनेक पेड़ पौष्टिक चारे का बहुमूल्य स्त्रोत रहे हैं । पशुपालन को मजबूती देने में इनकी बड़ी भूमिका रही है ।

स्थानीय प्रजातियों के मिश्रित वनों की एक बड़ी भूमिका यह रही है कि वे अधिक टिकाऊ है व इनके वृक्ष एक दूसरे के पूरक होते हैं । जैसे अलग-अलग प्रजातियों के ऐसे पेड़ों की जड़े एक-दूसरे की राह में बाधा नहीं बनती है । दूसरी ओर, जब कृत्रिम रूप से एक ही किस्म के पेड़ सरकारी पौधारोपण कार्यक्रम में लगते हैं तो उनकी जड़ों में आपसी प्रतिस्पर्धा व टकराव की स्थिति बन सकती है जिससे इनका आधार मजबूत नहीं होता और ये हल्के आंधी-तूफान से भी गिर जाते हैं । अत: वृक्षारोपण व बागवानी के कार्यक्रमों में मिश्रित स्थानीय प्रजातियों पर जोर दिया जाना चाहिए । हाल के समय में विदेशी व सजावटी पेड़ों को जो अधिक महत्व दिया गया है वह उचित नहीं है । विभिन्न परियोजनाआें व राजमार्ग आदि के निर्माण में बहुत सी स्थानीय प्रजातियों के बहुमूल्य पेड़ों को अनावश्यक रूप से काटा जा रहा है । कई बार इससे आर्थिक स्वार्थ में जुड़े होते है । जहां तक संभव हो, सभी वृक्षों को बचाने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए ।

वृक्षों प्रजातियों के चुनाव में सावधानी जरूरी

कुछ समय पहले ओडिशा में चक्रवात के दौरान देखा गया कि जहां स्थानीय प्रजातियों के मजबूत पेड़ लगे थे, वे चक्रवात की मार सहने में कहीं अधिक सक्षम सिद्ध हुए, वहीं विदेशी व सजावटी प्रजातियों के पेड़ ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए । इतना ही नहीं, नारियल की विदेशी प्रजातियों के पेड़ों की भी चक्रवात की तेज हवाआेंसे अधिक क्षति हुई जबकि स्थानीय प्रजातियों के पेड़ चक्रवात का सामना करने में सफल रहे । इससे यह संदेश मिला है कि वृक्षारोपण व बागवानी में स्थानीय प्रजातियों के पेड़ों को अधिक महत्व देना चाहिए । यह केवल समुद्र तटीय क्षेत्रों का नहीं अपितु पूरे देश का अनुभव रहा है कि स्थानीय प्रजातियों व किस्मों की उपेक्षा होने से कई तरह की क्षति हुई है ।

पहले गांवों में व सड़कों के आसपास जो पेड़ होते थे वे स्थानीय जलवायु व मौसम के अनुकूल होते थे और कई तरह की विषम परिस्थितियों, जैसे तूफान, बाढ़ व सूखे के प्रति उनकी सहन क्षमता अधिक होती थी । उनमें मिट्टी व जल संरक्षण की क्षमता भी बेहतर थी । इन वृक्षों की एक बड़ी भूमिका कुपोषण दूर करने में भी रही है क्योंकि इनके माध्यम से कई तरह के पौष्टिक फल व अन्य खाद्य पदार्थ सबसे निर्धन गांववासियों को सुलभ रहे हैं । ऐसे कुछ वृक्षों से पौष्टिक सब्जियों व औषधियां भी उपलब्ध होती रही हैं । इन वृक्षों में खेती किसानी व पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अनेक पक्षियों व कीट-पतंगों को भी आश्रय व भोजन मिलता रहा है । स्थानीय प्रजातियों के अनेक पेड़ पौष्टिक चारे का बहुमूल्य स्त्रोत रहे हैं । पशुपालन को मजबूती देने में इनकी बड़ी भूमिका रही है ।

स्थानीय प्रजातियों के मिश्रित वनों की एक बड़ी भूमिका यह रही है कि वे अधिक टिकाऊ है व इनके वृक्ष एक दूसरे के पूरक होते हैं । जैसे अलग-अलग प्रजातियों के ऐसे पेड़ों की जड़े एक-दूसरे की राह में बाधा नहीं बनती है । दूसरी ओर, जब कृत्रिम रूप से एक ही किस्म के पेड़ सरकारी पौधारोपण कार्यक्रम में लगते हैं तो उनकी जड़ों में आपसी प्रतिस्पर्धा व टकराव की स्थिति बन सकती है जिससे इनका आधार मजबूत नहीं होता और ये हल्के आंधी-तूफान से भी गिर जाते हैं । अत: वृक्षारोपण व बागवानी के कार्यक्रमों में मिश्रित स्थानीय प्रजातियों पर जोर दिया जाना चाहिए । हाल के समय में विदेशी व सजावटी पेड़ों को जो अधिक महत्व दिया गया है वह उचित नहीं है । विभिन्न परियोजनाआें व राजमार्ग आदि के निर्माण में बहुत सी स्थानीय प्रजातियों के बहुमूल्य पेड़ों को अनावश्यक रूप से काटा जा रहा है । कई बार इससे आर्थिक स्वार्थ में जुड़े होते है । जहां तक संभव हो, सभी वृक्षों को बचाने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए ।

समस्या की पहचान के लिए पुरस्कार

विज्ञान के सामने सबसे बड़ी भावी चुनौती क्या है ? यह सवाल ब्रिटेन की जनता के सामने रखा गया है । जनता के जवाब के आधार पर १ करोड़ पाउंड (लगभग १० करोड़ रूपए) का लॉन्गीट्यूड पुरस्कार किसी अनुसंधान के लिए दिया जाएगा । लॉन्गीट्यूड पुरस्कार दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक समस्या को सुलझाने के दिए जाता है । पुरस्कार की प्रक्रिया के तहत पहले १०० से ज्यादा प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने ६ प्रमुख समस्याएं चिन्हित की हैं - खाघान्न, जल संकट, जलवायु परिवर्तन, सूक्ष्मजीवों में पैदा हुआ प्रतिरोध, लकवा और स्मृति लोप । इस पर आविष्कारकों को को पांच साल का समय दिया जाएगा कि वे चुनी हुई समस्या पर काम करें । जो टीम सर्वश्रेष्ठ हल सुझाएगी उसे १ करोड़ पाउंड का पुरस्कार दिया जाएगा ।

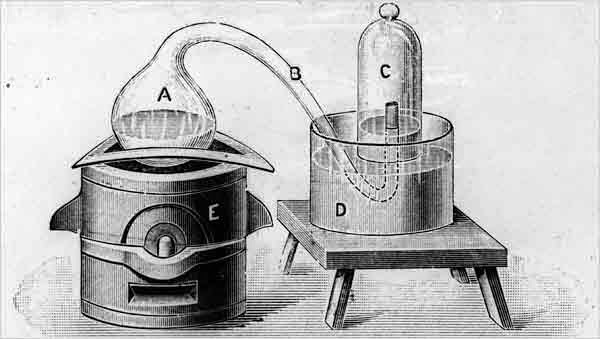

यह पुरस्कार पिछले वर्ष जून में यूके के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने घोषित किया था । यह ब्रिटिश सरकार द्वारा १७१४ में पारित लॉन्गीट्यूड (देशांतर) कानून की ३०० वीं जयंति के उपलक्ष्य में घोषित किया गया है । दरअसल यह वह समय था जब जहाजी दूर-दूर की समुद्र यात्राएं कर रहे थे, नई-नई जगह खोज रहे थे । नौवहन की एक बड़ी समस्या थी कि समुद्र में आप आसानी से रास्ता भटक सकते है । रास्ता जानने के लिए यह जानना जरूरी था कि आप किसी क्षण कहां है । यह काम देशांतर रेखा की मदद से किया जाता था । गौरतलब है कि देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गीट्यूड पृथ्वी पर उत्तरी धु्रव से दक्षिणी धु्रव तक खिची काल्पनिक रेखाएं है जो पूर्व-पश्चिम स्थिति का भान कराती है।

जिन ६ समस्याआें के बीच से चुनाव करना है वे जानी-पहचानी है और सब एक से एक महत्वपूर्ण है । जितनी महत्वपूर्ण समस्याएं है, उतने ही नवाचारी समाधान की वे मांग करती हैं । जैसे जलवायु परिवर्तन की श्रेणी में लक्ष्य एक ऐसा हवाई जहाज बनाने का रखा गया है जो कार्बन उत्सर्जन किए बगैर वर्तमान विमानों की रफ्तार से उड़ सके । इसी प्रकार से जल संकट के तहत शोधकर्ताआें से मांग की जाएगी कि वे पेयजल व खेती में उपयोग के लिए समुद्री पानी को लवण मुक्त करने का रास्ता तथा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल संयंत्र बनाएं । प्रतिरोधी बैक्टीरिया के मामले में करना यह होगा कि एक ऐसा टेस्ट विकसित किया जाए जो चिकित्सक को बता सके कि कब एंटीबायोटिक औषधि देना है और कब नहीं । इस प्रकार नवाचारी सुझावों को पुरस्कार मिलेगा ।

विज्ञान के सामने सबसे बड़ी भावी चुनौती क्या है ? यह सवाल ब्रिटेन की जनता के सामने रखा गया है । जनता के जवाब के आधार पर १ करोड़ पाउंड (लगभग १० करोड़ रूपए) का लॉन्गीट्यूड पुरस्कार किसी अनुसंधान के लिए दिया जाएगा । लॉन्गीट्यूड पुरस्कार दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक समस्या को सुलझाने के दिए जाता है । पुरस्कार की प्रक्रिया के तहत पहले १०० से ज्यादा प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने ६ प्रमुख समस्याएं चिन्हित की हैं - खाघान्न, जल संकट, जलवायु परिवर्तन, सूक्ष्मजीवों में पैदा हुआ प्रतिरोध, लकवा और स्मृति लोप । इस पर आविष्कारकों को को पांच साल का समय दिया जाएगा कि वे चुनी हुई समस्या पर काम करें । जो टीम सर्वश्रेष्ठ हल सुझाएगी उसे १ करोड़ पाउंड का पुरस्कार दिया जाएगा ।

यह पुरस्कार पिछले वर्ष जून में यूके के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने घोषित किया था । यह ब्रिटिश सरकार द्वारा १७१४ में पारित लॉन्गीट्यूड (देशांतर) कानून की ३०० वीं जयंति के उपलक्ष्य में घोषित किया गया है । दरअसल यह वह समय था जब जहाजी दूर-दूर की समुद्र यात्राएं कर रहे थे, नई-नई जगह खोज रहे थे । नौवहन की एक बड़ी समस्या थी कि समुद्र में आप आसानी से रास्ता भटक सकते है । रास्ता जानने के लिए यह जानना जरूरी था कि आप किसी क्षण कहां है । यह काम देशांतर रेखा की मदद से किया जाता था । गौरतलब है कि देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गीट्यूड पृथ्वी पर उत्तरी धु्रव से दक्षिणी धु्रव तक खिची काल्पनिक रेखाएं है जो पूर्व-पश्चिम स्थिति का भान कराती है।

जिन ६ समस्याआें के बीच से चुनाव करना है वे जानी-पहचानी है और सब एक से एक महत्वपूर्ण है । जितनी महत्वपूर्ण समस्याएं है, उतने ही नवाचारी समाधान की वे मांग करती हैं । जैसे जलवायु परिवर्तन की श्रेणी में लक्ष्य एक ऐसा हवाई जहाज बनाने का रखा गया है जो कार्बन उत्सर्जन किए बगैर वर्तमान विमानों की रफ्तार से उड़ सके । इसी प्रकार से जल संकट के तहत शोधकर्ताआें से मांग की जाएगी कि वे पेयजल व खेती में उपयोग के लिए समुद्री पानी को लवण मुक्त करने का रास्ता तथा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल संयंत्र बनाएं । प्रतिरोधी बैक्टीरिया के मामले में करना यह होगा कि एक ऐसा टेस्ट विकसित किया जाए जो चिकित्सक को बता सके कि कब एंटीबायोटिक औषधि देना है और कब नहीं । इस प्रकार नवाचारी सुझावों को पुरस्कार मिलेगा ।

सामयिक

प्रकृति का संवैधानिक अधिकार

डॉ. ओ.पी. जोशी

भारत दक्षिणी अमेरिका के दो देशों बोलीविया और एक्वाडोर ने प्रकृति को मानव समकक्ष मानकर इसे अनेक मानव अधिकार प्रदान कर दिए हैं । इसमें इनके विकसित होने और फलने-फूलने का अधिकार शामिल है ।

दुनियाभर के देशों में मनुष्य को कई कानूनी एवं संवैधानिकअधिकार दिए गए हैं, परन्तु पेड़, पौधों एवं जन्तुआें के कोई अधिकार नहीं हैं । पेड़-पौधों एवं जंतुओं का जीवन मनुष्य के रहम या दया भाव पर ही चलता है । यह कैसा आश्चर्यजनक विरोधाभास है कि जो पेड़-पौधे एवं जन्तु अपने पर्यावरण के साथ-साथ इस पृथ्वी को मनुष्य के रहने लायक बनाते हैं, उनके अपने कोई अधिकार नहीं है । इस विरोधाभास को कम करने के लिए कुछ वर्षों पूर्व दक्षिण अमेरिका के दो देश बोलीविया एवं इक्वाडोर ने प्रकृति प्रेम की मिसाल कायम करते हुए पेड़ पौधों एवं जंतुओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु संवैधानिक अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था प्रदान की है । १६५ सदस्यीय संविधान समिति ने इसे एक वर्ष की मेहनत से तैयार किया एवं ७० प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने इस पर सहमति प्रदान की ।

प्रकृति का संवैधानिक अधिकार

डॉ. ओ.पी. जोशी

भारत दक्षिणी अमेरिका के दो देशों बोलीविया और एक्वाडोर ने प्रकृति को मानव समकक्ष मानकर इसे अनेक मानव अधिकार प्रदान कर दिए हैं । इसमें इनके विकसित होने और फलने-फूलने का अधिकार शामिल है ।

दुनियाभर के देशों में मनुष्य को कई कानूनी एवं संवैधानिकअधिकार दिए गए हैं, परन्तु पेड़, पौधों एवं जन्तुआें के कोई अधिकार नहीं हैं । पेड़-पौधों एवं जंतुओं का जीवन मनुष्य के रहम या दया भाव पर ही चलता है । यह कैसा आश्चर्यजनक विरोधाभास है कि जो पेड़-पौधे एवं जन्तु अपने पर्यावरण के साथ-साथ इस पृथ्वी को मनुष्य के रहने लायक बनाते हैं, उनके अपने कोई अधिकार नहीं है । इस विरोधाभास को कम करने के लिए कुछ वर्षों पूर्व दक्षिण अमेरिका के दो देश बोलीविया एवं इक्वाडोर ने प्रकृति प्रेम की मिसाल कायम करते हुए पेड़ पौधों एवं जंतुओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु संवैधानिक अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था प्रदान की है । १६५ सदस्यीय संविधान समिति ने इसे एक वर्ष की मेहनत से तैयार किया एवं ७० प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने इस पर सहमति प्रदान की ।

इस संविधान में ``प्रकृति के अधिकार`` नाम से एक अध्याय है । जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि ``पेड़ पौधों एवं जंतुओं को भी मनुष्य के समान जीवित रहने, विकास करने एवं अपनी उम्र को पूरा करने का नैसर्गिक

अधिकार है एवं लोग, समाज एवं शासन प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि वे पेड़-पौधों एवं जंतुओं के अधिकार का ध्यान रख उन्हें सुरक्षा प्रदान करें । इस संविधान का दुनियाभर के पर्यावरण एवं प्रकृति प्रेमियों ने स्वागत करते हुए तथा इसे अभूतपूर्व बताते हुए जैव विविधता संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण बताया है । यह भी बताया गया है कि व्यावहारिक रूप से इसके लागू होने पर कुछ परेशानियां संभावित हैं । परन्तु उनके अनुसार इसमें संशोधन कर इसे अधिक प्रभावशील बनाया जाएगा ।

वैसे जंतुओं की बात छोड़ दें तो पेड़-पौधों में जीवन की उपस्थिति भारतीय मूल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आचार्य जगदीशचंद्र बोस पहले ही सिद्ध कर चुके हैं । पेड़-पौधों में उपस्थित पर्ण हरिम (क्लोरोफिल) की रासायनिक रचना मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से काफी समानता दर्शाती है । दोनों ही चार पायरोल रिंग के बने होते हैं । क्लोरोफिल में मेग्नेशियम पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन में आयरन (लोहा) होता है। क्लोरोफिल कार्बनडाय ऑक्साइड का अवशोषण करता है, जबकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन (प्राणवायु) का । हिमोग्लोबिन विघटित होकर हीमेटिन बनाता है तो वहीं दूसरी ओर हिमेटाक्सीलान केम्पोचिएनम नामक वृक्ष से प्राप्त हिमेटाक्सीलिन का रंग प्रारंभ में रंगहीन व कणीय होता है । परंतु प्राणवायु के संपर्क में आकर रक्त की तरह लाल हो जाता है एवं इसे भी हीमेटिन कहते हैं ।

मानव के समान ही पेड़-पौधों का जीवन भी सूर्य से जुड़ा होता है और उससे प्रभावित होता है। चयापचीय क्रियाएं (मेटाबोलिक एक्टिविटी) दिन में तेज व रात को धीमी होती है । मनुष्य की भांति पेड़-पौधे रात को सोते तो नहीं हैं परंतु इमली, शिरीश एवं पुआड़ा की पत्तियां रात के समय मुरझाकर सोने का आभास जरूर देती हैं । पौधों के वृद्धिकारक हार्मोन ऑक्सीन की उपस्थिति मानव मूत्र में भी देखी गई है ।

इसी प्रकार ईस्टोजन हार्मोन खजूर एवं अनार के बीजों में देखा गया है। मनुष्य एवं पौधों दोनों में विकसित नर व मादा अंग पाए जाते हैंतथा यह प्रजनन के बाद बच्चे एवं बीज को पैदा करते हैं । सोचने समझने एवं संवेदनशीलता प्रदान करने वाले तंत्रिका संस्थान का पौधों में अभाव होता है। परन्तु विस्कोंसीन वि.वि. के वैज्ञानिकों ने कुछ वर्ष पूर्व इलेक्ट्रोमायोग्राफ की मदद से छुईमुई के पौधे पर प्रयोग कर यह बताया कि स्पर्श करने पर इसकी पत्तियांे का सिकुड़ना सूक्ष्म स्तर पर तंत्रिका संस्थान के होने का आभास देता है ।

कुछ प्राचीन ग्रंथों में वृक्षों को मानव के बराबर माना गया है । उपनिषद में प्राचीन फले फूले वृक्षों को ताकतवर मानव बताया गया है । वृक्षों की पत्तियां, छाल, काष्ठ व रेशों की तुलना क्रमश: मानव के फेफड़ों, मांस, हड्डी एवं बल से की गई है । उपरोक्त सारी समानताएं यह दर्शाती है कि पेड़-पौधे मनुष्यों से ज्यादा भिन्न नहीं हैं । इसलिए उन्हें संवैधानिक अधिकार दिया जाना आवश्यक है ।

हमारी सभ्यता एवं संस्कृतिमें तो पेड़ पौधों एवं जानवरों का काफी महत्व दर्शाया गया है । कई अवसरों पर पेड़ पौधों की पूजा की जाती है तो कई जानवर तो भगवान के वाहन भी हैं । अत: हमारे देश में इन्हें संवैधानिक अधिकार प्रदान करने हेतु ज्यादा गहराई से सोचा जाना चाहिए । हमारे यहां वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु कई कानून एवं अधिनियम हैं परंतु उनके कोई संवैधानिक अधिकार नहीं हैं । जीवों के अधिकार का कानून लागू होने पर यह संभव है कि पेड़ों को काटने पर हत्या का मामला दर्ज हो । संयुक्त राष्ट्र संघ को भी चाहिए कि वह मानव अधिकार घोषणा पत्र के साथ-साथ प्रकृति के अधिकार का भी कानून बनवाए एवं सदस्य देशों में इसका पालन भी करवाए ।

हमारे देश में सामाजिक संस्था में और क्या कोई राष्ट्रीय दल इस संबंध में सोचेगा ?

अधिकार है एवं लोग, समाज एवं शासन प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि वे पेड़-पौधों एवं जंतुओं के अधिकार का ध्यान रख उन्हें सुरक्षा प्रदान करें । इस संविधान का दुनियाभर के पर्यावरण एवं प्रकृति प्रेमियों ने स्वागत करते हुए तथा इसे अभूतपूर्व बताते हुए जैव विविधता संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण बताया है । यह भी बताया गया है कि व्यावहारिक रूप से इसके लागू होने पर कुछ परेशानियां संभावित हैं । परन्तु उनके अनुसार इसमें संशोधन कर इसे अधिक प्रभावशील बनाया जाएगा ।

वैसे जंतुओं की बात छोड़ दें तो पेड़-पौधों में जीवन की उपस्थिति भारतीय मूल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आचार्य जगदीशचंद्र बोस पहले ही सिद्ध कर चुके हैं । पेड़-पौधों में उपस्थित पर्ण हरिम (क्लोरोफिल) की रासायनिक रचना मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से काफी समानता दर्शाती है । दोनों ही चार पायरोल रिंग के बने होते हैं । क्लोरोफिल में मेग्नेशियम पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन में आयरन (लोहा) होता है। क्लोरोफिल कार्बनडाय ऑक्साइड का अवशोषण करता है, जबकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन (प्राणवायु) का । हिमोग्लोबिन विघटित होकर हीमेटिन बनाता है तो वहीं दूसरी ओर हिमेटाक्सीलान केम्पोचिएनम नामक वृक्ष से प्राप्त हिमेटाक्सीलिन का रंग प्रारंभ में रंगहीन व कणीय होता है । परंतु प्राणवायु के संपर्क में आकर रक्त की तरह लाल हो जाता है एवं इसे भी हीमेटिन कहते हैं ।

मानव के समान ही पेड़-पौधों का जीवन भी सूर्य से जुड़ा होता है और उससे प्रभावित होता है। चयापचीय क्रियाएं (मेटाबोलिक एक्टिविटी) दिन में तेज व रात को धीमी होती है । मनुष्य की भांति पेड़-पौधे रात को सोते तो नहीं हैं परंतु इमली, शिरीश एवं पुआड़ा की पत्तियां रात के समय मुरझाकर सोने का आभास जरूर देती हैं । पौधों के वृद्धिकारक हार्मोन ऑक्सीन की उपस्थिति मानव मूत्र में भी देखी गई है ।

इसी प्रकार ईस्टोजन हार्मोन खजूर एवं अनार के बीजों में देखा गया है। मनुष्य एवं पौधों दोनों में विकसित नर व मादा अंग पाए जाते हैंतथा यह प्रजनन के बाद बच्चे एवं बीज को पैदा करते हैं । सोचने समझने एवं संवेदनशीलता प्रदान करने वाले तंत्रिका संस्थान का पौधों में अभाव होता है। परन्तु विस्कोंसीन वि.वि. के वैज्ञानिकों ने कुछ वर्ष पूर्व इलेक्ट्रोमायोग्राफ की मदद से छुईमुई के पौधे पर प्रयोग कर यह बताया कि स्पर्श करने पर इसकी पत्तियांे का सिकुड़ना सूक्ष्म स्तर पर तंत्रिका संस्थान के होने का आभास देता है ।

कुछ प्राचीन ग्रंथों में वृक्षों को मानव के बराबर माना गया है । उपनिषद में प्राचीन फले फूले वृक्षों को ताकतवर मानव बताया गया है । वृक्षों की पत्तियां, छाल, काष्ठ व रेशों की तुलना क्रमश: मानव के फेफड़ों, मांस, हड्डी एवं बल से की गई है । उपरोक्त सारी समानताएं यह दर्शाती है कि पेड़-पौधे मनुष्यों से ज्यादा भिन्न नहीं हैं । इसलिए उन्हें संवैधानिक अधिकार दिया जाना आवश्यक है ।

हमारी सभ्यता एवं संस्कृतिमें तो पेड़ पौधों एवं जानवरों का काफी महत्व दर्शाया गया है । कई अवसरों पर पेड़ पौधों की पूजा की जाती है तो कई जानवर तो भगवान के वाहन भी हैं । अत: हमारे देश में इन्हें संवैधानिक अधिकार प्रदान करने हेतु ज्यादा गहराई से सोचा जाना चाहिए । हमारे यहां वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु कई कानून एवं अधिनियम हैं परंतु उनके कोई संवैधानिक अधिकार नहीं हैं । जीवों के अधिकार का कानून लागू होने पर यह संभव है कि पेड़ों को काटने पर हत्या का मामला दर्ज हो । संयुक्त राष्ट्र संघ को भी चाहिए कि वह मानव अधिकार घोषणा पत्र के साथ-साथ प्रकृति के अधिकार का भी कानून बनवाए एवं सदस्य देशों में इसका पालन भी करवाए ।

हमारे देश में सामाजिक संस्था में और क्या कोई राष्ट्रीय दल इस संबंध में सोचेगा ?

हमारा भूमण्डल

खाद्यान्न, नीलामी की वस्तु नहीं है

ओलिवर डी शट्टर

खाद्य पदार्थ और वह भूमि जिस पर किइसे उपजाया जाता है, इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे `मुक्त बाजार` के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता । बाजार का तो एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना है । वहीं दुनिया में कई ऐसी अनिवार्यता हैं, जिन्हें हानि लाभ के नजरिए से बाहर आकर देखना होगा । खाद्यान्न सिर्फ उसी का नहीं हो सकता जिसमें सर्वाधिक ऊंची बोली लगाने की क्षमता हो ।

खाद्यान्न, नीलामी की वस्तु नहीं है

ओलिवर डी शट्टर

खाद्य पदार्थ और वह भूमि जिस पर किइसे उपजाया जाता है, इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे `मुक्त बाजार` के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता । बाजार का तो एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना है । वहीं दुनिया में कई ऐसी अनिवार्यता हैं, जिन्हें हानि लाभ के नजरिए से बाहर आकर देखना होगा । खाद्यान्न सिर्फ उसी का नहीं हो सकता जिसमें सर्वाधिक ऊंची बोली लगाने की क्षमता हो ।

सन् २००८ में जब वैश्विक बाजारों में खाद्य सामग्री के मूल्यों में असाधारण तेजी छाई हुई थी, ठीक उसी दौरान मैंने सं.रा. संघ के भोजन के अधिकार के विशेष दूत की भूमिका स्वीकार की । खाद्य आयात करने वाले देशों में भोजन दंगे होने लगे थे और गरीबों में भूख और गहरी पैठ करती जा रही थी, लेकिन इस सबके बावजूद एक सुनहरी लकीर भी थी । हमारी खाद्य प्रणाली के असंतुलन जो कि पिछले चालीस वर्षों में लगातार बढ़ते जा रहे एकाएक दिखाई देने लगे थे । उस ग्रीष्म ऋतु में हमें पता चला कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति अब हमसे कुछ ही खराब फसली मौसम दूर है और हम वैश्विक मांग की पूर्ति कर पाने में असमर्थ हो जाएंगे । लेकिन इसी दौरान हमें वैश्वीकृत खाद्य प्रणाली के अन्यायकारी तर्क की झलक भी मिली और अत्यधिक व्यापक क्रय शक्ति वाला जनसमुदाय बहुत प्रभावशाली ढंग से इस सर्वकालिक अनिवार्य संसाधन की बोली लगाने में जुट गया ।

वैश्विक बाजार क्रूर कार्य-कुशलता से आवश्यकता वाले वर्ग के बजाए सबसे ज्यादा बोली लगाने वालों को संसाधन आबंटित कर देता है । यह साधारण सा जादू विकासशील देशों के बड़े क्षेत्रों में खेतों को कारों के इंर्धन के लिए चारा उपजाने या पश्चिम में मांस की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए आवश्यक पशुओं के आहार की खेती की ओर मोड़ देता है । कुछ अनुमानों के अनुसार सन् २००९ व २०१३ में मध्य यूरोपीय बायो इंर्धन कंपनियों ने अफ्रीका में करीब ६० लाख हेक्टेयर भूमि खरीदी है । यहां `अदृश्य भूमि` यूरोप के पशुओं के लिए प्रोटीन की उपलब्धता हेतु सुरक्षित है । सन् २०१० में यह २ करोड़ हेक्टेयर तक पहुंच गई थी जो कि यूरोप की अपनी कुल कृषि योग्य भूमि का १० प्रतिशत बैठती है । इतना ही नहीं छोटी प्रजातियों की मछलियां बजाए स्थानीय समुदाय द्वारा प्रयोग में लाए जाने के, हजारों किलोमीटर दूर भेजी जा रही हैं । जहां पर धन कमाने के उद्देश्य से इन्हें अमीर उपभोक्ताआें और रईसों को बेचा जा रहा है ।

अमीर देशों में बड़ी मात्रा में भोजन की बर्बादी होती है । एक यूरोपीय या उत्तरी अमेरिकी उपभोक्ता एक वर्ष में औसतन १०० किलो तक भोजन कचड़े में फेंक देता है, क्योंकि खाने पर होने वाला खर्च उनके परिवार के खर्च का बहुत छोटा हिस्सा होता है । कुल मिलाकर अमीर उपभोक्ताआेंका संसाधनों पर कब्जा बना हुआ है और उनकी जीवनशैली बिना किसी चुनौती के सतत जारी है। जबकि अन्य लोगों को अनिवार्य केलोरी तक नहीं मिल पा रही हैं और पर्यावरण पर जोखिम बढ़ता ही जा रहा है ।

वास्तव में इन बिंदुओं पर खाद्य प्रणाली आश्चर्यजनक ढंग से असफल सिद्ध हो रही है, जैसे कि करीब एक अरब लोग अभी भी भूखे हैं जबकि एक अरब चालीस करोड़ व्यक्तियों का या तो वजन ज्यादा है या वे मोटे हैं । वहीं खाद्य प्रणाली मानव निर्मित ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन में करीब एक तिहाई का योगदान करती है । यह भी अनुमान है कि मवेशी क्षेत्र की वैश्विक ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन में ५१ प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि इसमें मवेशियों के सांस लेने और पशु चराई हेतु वनों एवं लकड़ियों की कटाई और चारे की फसल को गिना ही नहीं गया है । इसके बावजूद अनेक लोगों का विश्वास है कि भविष्य के लिए मुख्य चुनौती वैश्विक खाद्य उत्पादन में वृद्धि ही है और बाजार के संकेतों और आपूर्ति में वृद्धि हेतु इसे और अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए ।

लेकिन इससे उत्पन्न हो रही समस्याओं की अनदेखी की जा रही है व वर्तमान असफलताओं की ओर से आंख मूंदी जा रही है । इसी के साथ खादों की मात्रा में लगातार बढ़ रही है और कारखाना खेती को अतिरिक्त महत्व दिया जा रहा है । हमें २१वीं सदी के लिए नए वैकल्पिक मानदंड तैयार करने की आवश्यकता है । विकासशील देश स्वमेव अपने छोटे किसानों को ऋण, तकनीक व बाजार में पहुंच संबंधी उनकी आवश्यकताओं को लेकर बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे । पर्यावरणीय दृष्टि से सुस्थिर एवं अधिक उपज देने वाले कृषि पारिस्थितिकी प्रणाली को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और इन उत्पादकों को स्थानीय उपभोक्ताआें से जोड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए ।

बहरहाल इन सुधारों को किसी शून्य में नहीं खड़ा किया जा सकता । हमारी वैश्विकृत खाद्य प्रणाली में सभी संकेत तो अमीर देशों के पिटारे में बंद हैं। वैश्विक दक्षिण के सुधारों की सफलता की कुंजी वैश्विक उत्तर के सुधारों में छिपी है । डेरी उत्पादों एवं जैविक इंर्धन की अपनी बढ़ती मांग में कमी लाकर व खाद्य सामग्री की बर्बादी रोककर अमीर देश उनके द्वारा विश्वभर के खेतों पर लगे कलंक को धो सकते हैं और कम क्रयशक्ति वालों को उन संसाधनों के इस्तेमाल का हक दे सकते हैं, जिनकी कि उन्हें जरूरत है ।

अमीर देशों की कृषि सब्सिडी गरीबों पर आक्रमण है : परिवर्तन तो आपूर्ति पक्ष की ओर से आना चाहिए । सवाल सिर्फ कितना उत्पादन कर रहे हैं का नहीं है बल्कि कैसे कर रहे हैं का भी है । अमीर देशों में अनाज पर मिल रही अनापशनाप सब्सिडी की वजह से हाल के दशकों में मांस एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की चांदी हो गई है । इसने विकासशील देशों को खाद्य आयात पर टिके रहने हेतु ललचाया । परंतु यह गरीब की थाली में पोषक भोजन परोस देने के लिए काफी नहीं है और इससे उन छोटे किसानों की वास्तविक आय अर्जन के अवसरों की हानि की क्षतिपूर्ति भी नहीं हो सकती, जिनके कि अपने स्थानीय बाजार में आपूर्ति के अवसर समाप्त हो जाते हैं। क्रमबद्ध तरीके से अपनी कृषि सब्सिडी में कटौती कर विकसित देश विकासशील देशों के छोटे किसानों को अपनी आजीविका एवं स्थानीय समुदायों को भोजन उपलब्ध करवाने में सहायता कर सकते हैं ।

जब इस मॉडल को सफल होने का मौका दिया जाएगा तभी विकासशील देशों को मौका मिलेगा और वे अपने छोटे खेतों को महाकाय निर्यात केन्द्रित उत्पाद इकाइयों को बेच पाने का विकल्प ढूंढ पाएंगे ।

इसके बाद ही उम्मीद की जा सकती है कि वैश्विक मूल्य इतने दयावान हो जाएंगे कि लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अनाज खरीद पाएंगे । सन् २००८ के खाद्य संकट के छ: वर्ष बाद `कृषि में पुनर्निवेश` हुआ तो है लेकिन इसमें उत्पादन बढ़ाने के ढांचे के अलावा किसी और बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया । उत्तर और दक्षिण में सुधार के बिना और नए मानदंड निर्धारण के बगैर वैश्विक खाद्य प्रणाली `नीलामी घर` बनी रहेगी । जहां पर अमीर विश्व विलासिता का स्वाद, गरीबों की प्राथमिक आवश्यकताओं से लगातार प्रतिस्पर्धा करता रहेगा और जीतता भी रहेगा ।

वैश्विक बाजार क्रूर कार्य-कुशलता से आवश्यकता वाले वर्ग के बजाए सबसे ज्यादा बोली लगाने वालों को संसाधन आबंटित कर देता है । यह साधारण सा जादू विकासशील देशों के बड़े क्षेत्रों में खेतों को कारों के इंर्धन के लिए चारा उपजाने या पश्चिम में मांस की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए आवश्यक पशुओं के आहार की खेती की ओर मोड़ देता है । कुछ अनुमानों के अनुसार सन् २००९ व २०१३ में मध्य यूरोपीय बायो इंर्धन कंपनियों ने अफ्रीका में करीब ६० लाख हेक्टेयर भूमि खरीदी है । यहां `अदृश्य भूमि` यूरोप के पशुओं के लिए प्रोटीन की उपलब्धता हेतु सुरक्षित है । सन् २०१० में यह २ करोड़ हेक्टेयर तक पहुंच गई थी जो कि यूरोप की अपनी कुल कृषि योग्य भूमि का १० प्रतिशत बैठती है । इतना ही नहीं छोटी प्रजातियों की मछलियां बजाए स्थानीय समुदाय द्वारा प्रयोग में लाए जाने के, हजारों किलोमीटर दूर भेजी जा रही हैं । जहां पर धन कमाने के उद्देश्य से इन्हें अमीर उपभोक्ताआें और रईसों को बेचा जा रहा है ।

अमीर देशों में बड़ी मात्रा में भोजन की बर्बादी होती है । एक यूरोपीय या उत्तरी अमेरिकी उपभोक्ता एक वर्ष में औसतन १०० किलो तक भोजन कचड़े में फेंक देता है, क्योंकि खाने पर होने वाला खर्च उनके परिवार के खर्च का बहुत छोटा हिस्सा होता है । कुल मिलाकर अमीर उपभोक्ताआेंका संसाधनों पर कब्जा बना हुआ है और उनकी जीवनशैली बिना किसी चुनौती के सतत जारी है। जबकि अन्य लोगों को अनिवार्य केलोरी तक नहीं मिल पा रही हैं और पर्यावरण पर जोखिम बढ़ता ही जा रहा है ।

वास्तव में इन बिंदुओं पर खाद्य प्रणाली आश्चर्यजनक ढंग से असफल सिद्ध हो रही है, जैसे कि करीब एक अरब लोग अभी भी भूखे हैं जबकि एक अरब चालीस करोड़ व्यक्तियों का या तो वजन ज्यादा है या वे मोटे हैं । वहीं खाद्य प्रणाली मानव निर्मित ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन में करीब एक तिहाई का योगदान करती है । यह भी अनुमान है कि मवेशी क्षेत्र की वैश्विक ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन में ५१ प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि इसमें मवेशियों के सांस लेने और पशु चराई हेतु वनों एवं लकड़ियों की कटाई और चारे की फसल को गिना ही नहीं गया है । इसके बावजूद अनेक लोगों का विश्वास है कि भविष्य के लिए मुख्य चुनौती वैश्विक खाद्य उत्पादन में वृद्धि ही है और बाजार के संकेतों और आपूर्ति में वृद्धि हेतु इसे और अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए ।

लेकिन इससे उत्पन्न हो रही समस्याओं की अनदेखी की जा रही है व वर्तमान असफलताओं की ओर से आंख मूंदी जा रही है । इसी के साथ खादों की मात्रा में लगातार बढ़ रही है और कारखाना खेती को अतिरिक्त महत्व दिया जा रहा है । हमें २१वीं सदी के लिए नए वैकल्पिक मानदंड तैयार करने की आवश्यकता है । विकासशील देश स्वमेव अपने छोटे किसानों को ऋण, तकनीक व बाजार में पहुंच संबंधी उनकी आवश्यकताओं को लेकर बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे । पर्यावरणीय दृष्टि से सुस्थिर एवं अधिक उपज देने वाले कृषि पारिस्थितिकी प्रणाली को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और इन उत्पादकों को स्थानीय उपभोक्ताआें से जोड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए ।

बहरहाल इन सुधारों को किसी शून्य में नहीं खड़ा किया जा सकता । हमारी वैश्विकृत खाद्य प्रणाली में सभी संकेत तो अमीर देशों के पिटारे में बंद हैं। वैश्विक दक्षिण के सुधारों की सफलता की कुंजी वैश्विक उत्तर के सुधारों में छिपी है । डेरी उत्पादों एवं जैविक इंर्धन की अपनी बढ़ती मांग में कमी लाकर व खाद्य सामग्री की बर्बादी रोककर अमीर देश उनके द्वारा विश्वभर के खेतों पर लगे कलंक को धो सकते हैं और कम क्रयशक्ति वालों को उन संसाधनों के इस्तेमाल का हक दे सकते हैं, जिनकी कि उन्हें जरूरत है ।

अमीर देशों की कृषि सब्सिडी गरीबों पर आक्रमण है : परिवर्तन तो आपूर्ति पक्ष की ओर से आना चाहिए । सवाल सिर्फ कितना उत्पादन कर रहे हैं का नहीं है बल्कि कैसे कर रहे हैं का भी है । अमीर देशों में अनाज पर मिल रही अनापशनाप सब्सिडी की वजह से हाल के दशकों में मांस एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की चांदी हो गई है । इसने विकासशील देशों को खाद्य आयात पर टिके रहने हेतु ललचाया । परंतु यह गरीब की थाली में पोषक भोजन परोस देने के लिए काफी नहीं है और इससे उन छोटे किसानों की वास्तविक आय अर्जन के अवसरों की हानि की क्षतिपूर्ति भी नहीं हो सकती, जिनके कि अपने स्थानीय बाजार में आपूर्ति के अवसर समाप्त हो जाते हैं। क्रमबद्ध तरीके से अपनी कृषि सब्सिडी में कटौती कर विकसित देश विकासशील देशों के छोटे किसानों को अपनी आजीविका एवं स्थानीय समुदायों को भोजन उपलब्ध करवाने में सहायता कर सकते हैं ।

जब इस मॉडल को सफल होने का मौका दिया जाएगा तभी विकासशील देशों को मौका मिलेगा और वे अपने छोटे खेतों को महाकाय निर्यात केन्द्रित उत्पाद इकाइयों को बेच पाने का विकल्प ढूंढ पाएंगे ।

इसके बाद ही उम्मीद की जा सकती है कि वैश्विक मूल्य इतने दयावान हो जाएंगे कि लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अनाज खरीद पाएंगे । सन् २००८ के खाद्य संकट के छ: वर्ष बाद `कृषि में पुनर्निवेश` हुआ तो है लेकिन इसमें उत्पादन बढ़ाने के ढांचे के अलावा किसी और बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया । उत्तर और दक्षिण में सुधार के बिना और नए मानदंड निर्धारण के बगैर वैश्विक खाद्य प्रणाली `नीलामी घर` बनी रहेगी । जहां पर अमीर विश्व विलासिता का स्वाद, गरीबों की प्राथमिक आवश्यकताओं से लगातार प्रतिस्पर्धा करता रहेगा और जीतता भी रहेगा ।

विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष

ई-कचरे से बढ़ता पर्यावरण संकट

डॉ. दिग्विजय शर्मा

सब कुछ जानते हुए आज भी देश में पर्यावरण संकट को लेकर लोगों में कोई भी, कैसी भी, किसी भी तरह की जागरूकता नजर नहीं आ रही है । प्रदूषण जैसे मुद्दे आज विकास के नाम पर पीछे छूटते नजर आ रहे हैं । ऐसे में ई-कचरे के बारे में देश अंजान बना बैठा है । भारत सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है ।

आज इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों से देश के सभी बाजार भरे पड़े हैं । हर रोज हो रहे तकनीकी बदलावों के कारण उपभोक्ताओं के घर नये-नये उत्पादों से भरे पड़े हैं । ऐसे में वह पुराने इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों को कबाड़ में बेच देते हैं, और यहीं से आरम्भ होती है ई-कचरे की नई सम्पदा । ई-कचरे से प्रभावित होता भूजल और इस पर भी पर्यावरण का साया मंडरा रहा है । ई-कचरे के रूप में यह अभिशाप आज पृथ्वी के पर्यावरण और उस पर रहने वाले विशाल मानव समुदाय के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर रहा है।

ई-कचरे से बढ़ता पर्यावरण संकट

डॉ. दिग्विजय शर्मा

सब कुछ जानते हुए आज भी देश में पर्यावरण संकट को लेकर लोगों में कोई भी, कैसी भी, किसी भी तरह की जागरूकता नजर नहीं आ रही है । प्रदूषण जैसे मुद्दे आज विकास के नाम पर पीछे छूटते नजर आ रहे हैं । ऐसे में ई-कचरे के बारे में देश अंजान बना बैठा है । भारत सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है ।

आज इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों से देश के सभी बाजार भरे पड़े हैं । हर रोज हो रहे तकनीकी बदलावों के कारण उपभोक्ताओं के घर नये-नये उत्पादों से भरे पड़े हैं । ऐसे में वह पुराने इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों को कबाड़ में बेच देते हैं, और यहीं से आरम्भ होती है ई-कचरे की नई सम्पदा । ई-कचरे से प्रभावित होता भूजल और इस पर भी पर्यावरण का साया मंडरा रहा है । ई-कचरे के रूप में यह अभिशाप आज पृथ्वी के पर्यावरण और उस पर रहने वाले विशाल मानव समुदाय के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर रहा है।

ई-कचरा- हमें यह भी जानना आवश्यक है कि ई-कचरा आखिर है क्या ? यह ई-कचरा या ई-वेस्ट आई.टी. कम्पनियों से निकलने वाला वह कबाड़ा है, जो तकनीकी में आ रहे परिवर्तनों और स्टाइलिश इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों के बढ़ते प्रयोग के कारण निकलता है । जैसे कुछ समय पहले बडे आकार के कम्प्यूटर, मॉनीटर, टी.वी. आते थे उनका स्थान अब स्लिम/लैट स्क्रीन वाले छोटे मॉनीटरों ने ले लिया है । माउस, कीबोर्ड, लैपटॉप, टेबलेट, सेलफोन, स्मार्टफोन, अन्य उपकरण जो चलन से बाहर हो गए हैंवे सभी ई-वेस्ट की श्रेणी में आते हैं ।

यह मानव स्वास्थ्य के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। विकसित देशों में अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ प्रत्येक घर में प्रति वर्ष छोट-मोटे लगभग २४ नये इलैक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदे जाते हैं । पुराने उपकरणों का फिर कोई उपयोग नहीं होता । इन्हें कबाड़े में बेच दिया जाता है । इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका में कितना इलैक्ट्रॉनिक कचरा निकलता होगा ? एक तथ्य यह भी देखने को मिलता है कि केवल अमेरिका में ही ७० प्रतिशत लोग प्रति वर्ष अपना मोबाइल बदल देते हैं । ई-कचरे से आशय उन तमाम पुराने पड़ चुके बिजली से चलने वाले व अन्य दूसरे उपकरणों से है, जिन्हें उपयोग करने वाले खुली हवा में कहीं भी इधर-उधर फेंक देते हैं । ई-कचरा या ई-वेस्ट उन सभी बेकार इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों का ही एक सामूहिक नाम है, जो कि अपशिष्ट वस्तुओं में विभिन्न स्त्रोतों से जैसे- टेलिविजन, कम्प्यूटर, टेलिफोन, एयरकंडीशनर, सेलफोन, इलैक्ट्रॉनिक खिलौना आदि के रूप में प्रवेश कर जाते हैं । लेकिन पुराने ई-वेस्ट को जब डस्टबिन में फेंकते हैं उस वक्त हम कभी यह गौर नहीं करते हैं कि यह कबाड़ी वालों तक पहुँचने के बाद यह कबाड़ा कितना खतरनाक साबित हो सकता है ।

आज लोगों में बढ़ते शहरीकरण के चलते इलैक्ट्रॉनिक कचरे के दुष्परिणाम से आम आदमी इतना बेखबर है कि ई-कचरे से निकलने वाले रासायनिक तत्व शरीर के अंग, लीवर, किडनी को प्रभावित करने के अलावा केन्सर, लकवा जैसी बीमारियों का कारण बन रहे हैं । खास तौर से उन इलाकों में रोग बढ़ने के आसार ज्यादा हैं, जहाँ अवैज्ञानिक तरीके से ई-कचरे की रीसाईकिलिंग की जा रही है ।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन (ग्रीन पीस) के एक अध्ययन के अनुसार ४९ देशों से इस प्रकार का ई-कचरा भारत में आयात होता है । राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व निदेशक डॉ. श्रीवास्तव का कहना है कि ई-कचरे की वजह से पूरी खाद्य श्रृंखला बिगड़ रही है । ई-कचरे के आधे अधूरे तरीके से निस्तारण करने पर मिट्टी में खतरनाक रासायनिक तत्व मिल जाते हैं, जिनका असर पेड़-पौधों और मानव जाति पर पड़ रहा है । पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, जिसका सीधा असर वायुमंडल में ऑक्सीजन के प्रतिशत पर पड़ रहा है । सरकारी आंकडों के अनुसार २००४ में देश के ई-कचरे की मात्रा एक लाख छियालीस हजार आ ठ सौ टन तक थी, जो २०१२ तक आठ लाख टन होने का अनुमान था । ई-कचरा पैदा करने वाले १० अग्रणी शहरों में दिल्ली, मुम्बई, बैंगलूर, कोलकाता, चैन्नई, हैदराबाद शामिल हैं । जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 'सेन्टर फॉर क्वालिटी मेनेजमेन्ट सिस्टम` के प्रमुख जाँचकर्ता श्री घोष के अनुसार- 'जिस तेजी से बाजार में इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों का विशेष रूप से मोबाइल की धूम मची हुई है । वर्ष २०१५ में इलैक्ट्रॉनिक कचरा बढ़ कर छह हजार टन होने की संभावना हो सकती है। भले ही यह आंकडा कम लग रहा हो लेकिन यह देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है ।

स्त्रोत - देश और दुनिया के पर्यावरण संगठन इसके संभावित खतरों पर दो दशक से भी ज्यादा समय से चिंता प्रकट कर रहे हैं । ऐसे कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत में चौबीस साल पहले बने 'कचरा प्रबंधन और निगरानी कानून १९८९` को धता बता कर औद्योगिक घरानों ने इसका आयात जारी रखा है । अमेरिका, जापान, चीन और ताइवान सभी देशों में तकनीकी उपकरणों में फैक्स मशीन, मोबाइल, फोटो कॉपियर, कम्प्यूटर, लैपटॉप, टी.वी., बैटरी आदि अनेक प्रकार के कबाड़ होते हैं । इनको ये दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में ठिकाने लगाते हैं उनमें भारत का नाम सबसे उपर है । अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वह अपना ८० प्रतिशत ई-कचरा अन्य देश चीन, मलेशिया, कीनिया आदि अन्य अफ्रीकी देशों में भेज देता है । अन्य देशों के साथ भारत भी ई-कचरे को निपटाने में लगा है । जैसे आग लगाकर उसमें से आवश्यक धातु को निकाल लेते हैं । इसे जलाने पर जो जहरीला धुआं निकलता है वह काफी घातक होता है, जिससे पर्यावरण के खतरे बढ़ जाते हैं वे और भी गंभीर बीमारियों का स्त्रोत बन जाते हैं ।

सी.एस.ई. के इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कोआर्डिनेटर कुशलपाल यादव के अनुसार- 'विकसित देश इण्डिया को 'डोंपिंग ग्राउंड` की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने यहाँ रीसाईकिलिंग करना काफी महंगा पड़ रहा है । हमारे यहाँ ई-वेस्ट की 'रीसाईकिलिंग` और 'डिस्पोजल` दोनों ही सही तरीके से नहीं हो रहे हैं । इसे लेकर जारी की गई ' गाइड लाईन्स` का भी पालन नहीं हो रहा है । कुल मिलाकर ७९ फीसदी हिस्सा न तो सही तरीके से इकट्ठा किया जा रहा है और न ही उसकी 'रीसाईकिलिंग` सही ढंग से की जा रही है । आम तौर पर सामान्य कूड़े-कचरे के साथ ही इसे जमा किया जाता है और उसी के साथ 'डम्प` भी कर दिया जाता है। ऐसे में इनसे निकलने वाले रेडियोएक्टिव और दूसरे हानिकारक तत्व अंडरग्राउंड वाटर और जमीन को प्रदूषित कर रहे हैं । ऐसे में सरकार को इसके लिए नये कानून बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में खतरा और बढ़ता जायेगा ।

कबाड़ी ई-वेस्ट से महंगे मेटल निकालने के लिए (जैसे- कॉपर, सिल्वर) इसे जलाते हैं या एसिड में उबालते हैं । एसिड का बचा पानी या तो मिट्टी में डाल दिया जाता है या फिर खुले में फेंक दिया जाता है । यह सेहत के लिए काफी नुकसानदेह है । ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि भारत में इसके लिए न तो कोई कानून है और न ही कोई अनिवार्यता है । 'इन्वायरमेंट एन.जी.ओ. टॉक्सिक लिंक` के डायरेक्टर रवि अग्रवाल का कहना है कि 'हमारे दश में सालाना तकरीबन ४ से ५ लाख टन ई-वेस्ट पैदा होता है, और ९७ फीसदी कबाड़ को जमीन में गाढ़ दिया जाता है ।` इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जाता है कि इसमें ३८ अलग-अलग प्रकार के रासायनिक तत्व शामिल हैं, जिनसे काफी नुकसान होता है । जैसे- टी.वी. व पुराने कम्प्यूटर के मॉनीटर में लगी सी.आर.टी.(कैथोड रे ट्यूब) का रीसाईकिल करना मुश्किल होता है । इस कचरे में लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम जैसे घातक तत्व भी होते हैं । प्लास्टिक और कई तरह की धातुओं से लेकर अन्य पदार्थ भी होते हैं जिसे जलाने से जहरीला धुआं निकलता है जो काफी घातक होता है । विकासशील देशों में इसका इस्तेमाल तेजाब में डुबोकर या फिर उन्हें जलाकर उनमें से सोना, चांदी, प्लेटिनम, अन्य दूसरी धातुएं निकालने के लिए करते हैं ।

भारत के सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र बैंगलौर में करीब १७०० आई.टी. कम्पनियां काम कर रही हैं । इनमें से हर साल ६ हजार टन से ८ हजार टन इलैक्ट्रॉनिक कचरा निकलता है। सॉटवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इण्डिया (एस.टी.पी.आई.) के डायरेक्टर जे. पार्थ सारथी का कहना है कि सबसे बडी जरूरत है कि भारी मात्रा में निकलने वाले ई-वेस्ट के सही निपटान की जब तक उसका व्यवस्थित 'ट्रीटमेन्ट` नहीं किया जाता वह पानी, हवा में जहर फैलता रहेगा, और जनजीवन प्रभावित होता रहेगा ।

हानियाँ- ई-कचरे में पाये जाने वाले कुछ जहरीले अपशिष्ट पदार्थो जैसे- लेड (शीशा), कैडमियम, मर्क्यूरी (पारा), बेरियम आदि द्वारा मानव शरीर पर होने वाले हानिकारक प्रभाव निम्न प्रकार हैं -

लेड (शीशा), टेलिविजन और कम्प्यूटरों के मॉनीटरों में काँच के पैनलों पर पाया जाता है । इसकी अत्यधिक मात्रा से मानव शरीर में घातक बीमारी जैसे- उल्टी, दस्त, बेहोशी या मौत के रूप में परिणाम सामने आते हैं । अन्य परिणाम जैसे- भूख की कमी, पेट दर्द, कब्ज, थकान, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द इत्यादि हैं । शीशा मनुष्य में मध्य और परिधीय तंत्रिकाओं, रक्त संचार प्रणाली, प्रजनन प्रणाली और युवा बच्चें के मानसिक विकास को भारी नुकसान पहुँचाता है ।

कैडमियम, यह चिपों और कैथोड रे ट्यूब को बनाने में प्रयोग किया जाता है । इससे मनुष्य के फेफडों और गुर्दो को गम्भीर क्षति हो सकती है । शरीर क्षीण होने जैसे घातक परिणाम भी हो सकते हैं ।

बेरियम का प्रयोग कैथोड रे ट्यूब स्क्रीन पैनलों पर उन से निकलने वाले विकिरण से लोगों की रक्षा करने के लिए किया जाता है। यह मानव मस्तिष्क में सूजन ला सकता है व माँस पेशियों को कमजोर कर देता है ।

निष्कर्षत: इनसे निकलने वाले रेडिएशन शरीर के लिए घातक होते हैं । इसके प्रभाव से मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंग प्रभावित ही नहीं होतेे बल्कि खत्म भी हो जाते हैं ।

सरकार और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को इस खतरे से निपटने के लिए अतिरिक्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है। 'तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड` का कहना है कि उसने सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी कम्पनियों को ई-कचरे का निस्तारण करने के लिए उचित तरीके अपनाये जाने की सख्त हिदायत दी है, लेकिन ज्यादातर कम्पनियाँ इसका पालन नहीं कर रहीं हैं। 'इण्डो-जर्मन स्विस` ई-वेस्ट कम्पनी के सहयोग से बैंगलूर में काम कर रहे स्वैच्छिक संगठन (ई-वेस्ट ऐजेन्सी) ने ई-कचरे के सही निदान के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को भी सूचित किया है कि इस सम्बंध में कानूनी प्रावधान किया जाना चाहिए, नया एक्ट बनना चाहिए। सरकार को इस संबंध में कड़े कदम उठाने चाहिए ।

यह मानव स्वास्थ्य के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। विकसित देशों में अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ प्रत्येक घर में प्रति वर्ष छोट-मोटे लगभग २४ नये इलैक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदे जाते हैं । पुराने उपकरणों का फिर कोई उपयोग नहीं होता । इन्हें कबाड़े में बेच दिया जाता है । इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका में कितना इलैक्ट्रॉनिक कचरा निकलता होगा ? एक तथ्य यह भी देखने को मिलता है कि केवल अमेरिका में ही ७० प्रतिशत लोग प्रति वर्ष अपना मोबाइल बदल देते हैं । ई-कचरे से आशय उन तमाम पुराने पड़ चुके बिजली से चलने वाले व अन्य दूसरे उपकरणों से है, जिन्हें उपयोग करने वाले खुली हवा में कहीं भी इधर-उधर फेंक देते हैं । ई-कचरा या ई-वेस्ट उन सभी बेकार इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों का ही एक सामूहिक नाम है, जो कि अपशिष्ट वस्तुओं में विभिन्न स्त्रोतों से जैसे- टेलिविजन, कम्प्यूटर, टेलिफोन, एयरकंडीशनर, सेलफोन, इलैक्ट्रॉनिक खिलौना आदि के रूप में प्रवेश कर जाते हैं । लेकिन पुराने ई-वेस्ट को जब डस्टबिन में फेंकते हैं उस वक्त हम कभी यह गौर नहीं करते हैं कि यह कबाड़ी वालों तक पहुँचने के बाद यह कबाड़ा कितना खतरनाक साबित हो सकता है ।

आज लोगों में बढ़ते शहरीकरण के चलते इलैक्ट्रॉनिक कचरे के दुष्परिणाम से आम आदमी इतना बेखबर है कि ई-कचरे से निकलने वाले रासायनिक तत्व शरीर के अंग, लीवर, किडनी को प्रभावित करने के अलावा केन्सर, लकवा जैसी बीमारियों का कारण बन रहे हैं । खास तौर से उन इलाकों में रोग बढ़ने के आसार ज्यादा हैं, जहाँ अवैज्ञानिक तरीके से ई-कचरे की रीसाईकिलिंग की जा रही है ।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन (ग्रीन पीस) के एक अध्ययन के अनुसार ४९ देशों से इस प्रकार का ई-कचरा भारत में आयात होता है । राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व निदेशक डॉ. श्रीवास्तव का कहना है कि ई-कचरे की वजह से पूरी खाद्य श्रृंखला बिगड़ रही है । ई-कचरे के आधे अधूरे तरीके से निस्तारण करने पर मिट्टी में खतरनाक रासायनिक तत्व मिल जाते हैं, जिनका असर पेड़-पौधों और मानव जाति पर पड़ रहा है । पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, जिसका सीधा असर वायुमंडल में ऑक्सीजन के प्रतिशत पर पड़ रहा है । सरकारी आंकडों के अनुसार २००४ में देश के ई-कचरे की मात्रा एक लाख छियालीस हजार आ ठ सौ टन तक थी, जो २०१२ तक आठ लाख टन होने का अनुमान था । ई-कचरा पैदा करने वाले १० अग्रणी शहरों में दिल्ली, मुम्बई, बैंगलूर, कोलकाता, चैन्नई, हैदराबाद शामिल हैं । जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 'सेन्टर फॉर क्वालिटी मेनेजमेन्ट सिस्टम` के प्रमुख जाँचकर्ता श्री घोष के अनुसार- 'जिस तेजी से बाजार में इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों का विशेष रूप से मोबाइल की धूम मची हुई है । वर्ष २०१५ में इलैक्ट्रॉनिक कचरा बढ़ कर छह हजार टन होने की संभावना हो सकती है। भले ही यह आंकडा कम लग रहा हो लेकिन यह देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है ।

स्त्रोत - देश और दुनिया के पर्यावरण संगठन इसके संभावित खतरों पर दो दशक से भी ज्यादा समय से चिंता प्रकट कर रहे हैं । ऐसे कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत में चौबीस साल पहले बने 'कचरा प्रबंधन और निगरानी कानून १९८९` को धता बता कर औद्योगिक घरानों ने इसका आयात जारी रखा है । अमेरिका, जापान, चीन और ताइवान सभी देशों में तकनीकी उपकरणों में फैक्स मशीन, मोबाइल, फोटो कॉपियर, कम्प्यूटर, लैपटॉप, टी.वी., बैटरी आदि अनेक प्रकार के कबाड़ होते हैं । इनको ये दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में ठिकाने लगाते हैं उनमें भारत का नाम सबसे उपर है । अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वह अपना ८० प्रतिशत ई-कचरा अन्य देश चीन, मलेशिया, कीनिया आदि अन्य अफ्रीकी देशों में भेज देता है । अन्य देशों के साथ भारत भी ई-कचरे को निपटाने में लगा है । जैसे आग लगाकर उसमें से आवश्यक धातु को निकाल लेते हैं । इसे जलाने पर जो जहरीला धुआं निकलता है वह काफी घातक होता है, जिससे पर्यावरण के खतरे बढ़ जाते हैं वे और भी गंभीर बीमारियों का स्त्रोत बन जाते हैं ।

सी.एस.ई. के इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कोआर्डिनेटर कुशलपाल यादव के अनुसार- 'विकसित देश इण्डिया को 'डोंपिंग ग्राउंड` की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने यहाँ रीसाईकिलिंग करना काफी महंगा पड़ रहा है । हमारे यहाँ ई-वेस्ट की 'रीसाईकिलिंग` और 'डिस्पोजल` दोनों ही सही तरीके से नहीं हो रहे हैं । इसे लेकर जारी की गई ' गाइड लाईन्स` का भी पालन नहीं हो रहा है । कुल मिलाकर ७९ फीसदी हिस्सा न तो सही तरीके से इकट्ठा किया जा रहा है और न ही उसकी 'रीसाईकिलिंग` सही ढंग से की जा रही है । आम तौर पर सामान्य कूड़े-कचरे के साथ ही इसे जमा किया जाता है और उसी के साथ 'डम्प` भी कर दिया जाता है। ऐसे में इनसे निकलने वाले रेडियोएक्टिव और दूसरे हानिकारक तत्व अंडरग्राउंड वाटर और जमीन को प्रदूषित कर रहे हैं । ऐसे में सरकार को इसके लिए नये कानून बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में खतरा और बढ़ता जायेगा ।

कबाड़ी ई-वेस्ट से महंगे मेटल निकालने के लिए (जैसे- कॉपर, सिल्वर) इसे जलाते हैं या एसिड में उबालते हैं । एसिड का बचा पानी या तो मिट्टी में डाल दिया जाता है या फिर खुले में फेंक दिया जाता है । यह सेहत के लिए काफी नुकसानदेह है । ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि भारत में इसके लिए न तो कोई कानून है और न ही कोई अनिवार्यता है । 'इन्वायरमेंट एन.जी.ओ. टॉक्सिक लिंक` के डायरेक्टर रवि अग्रवाल का कहना है कि 'हमारे दश में सालाना तकरीबन ४ से ५ लाख टन ई-वेस्ट पैदा होता है, और ९७ फीसदी कबाड़ को जमीन में गाढ़ दिया जाता है ।` इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जाता है कि इसमें ३८ अलग-अलग प्रकार के रासायनिक तत्व शामिल हैं, जिनसे काफी नुकसान होता है । जैसे- टी.वी. व पुराने कम्प्यूटर के मॉनीटर में लगी सी.आर.टी.(कैथोड रे ट्यूब) का रीसाईकिल करना मुश्किल होता है । इस कचरे में लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम जैसे घातक तत्व भी होते हैं । प्लास्टिक और कई तरह की धातुओं से लेकर अन्य पदार्थ भी होते हैं जिसे जलाने से जहरीला धुआं निकलता है जो काफी घातक होता है । विकासशील देशों में इसका इस्तेमाल तेजाब में डुबोकर या फिर उन्हें जलाकर उनमें से सोना, चांदी, प्लेटिनम, अन्य दूसरी धातुएं निकालने के लिए करते हैं ।

भारत के सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र बैंगलौर में करीब १७०० आई.टी. कम्पनियां काम कर रही हैं । इनमें से हर साल ६ हजार टन से ८ हजार टन इलैक्ट्रॉनिक कचरा निकलता है। सॉटवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इण्डिया (एस.टी.पी.आई.) के डायरेक्टर जे. पार्थ सारथी का कहना है कि सबसे बडी जरूरत है कि भारी मात्रा में निकलने वाले ई-वेस्ट के सही निपटान की जब तक उसका व्यवस्थित 'ट्रीटमेन्ट` नहीं किया जाता वह पानी, हवा में जहर फैलता रहेगा, और जनजीवन प्रभावित होता रहेगा ।

हानियाँ- ई-कचरे में पाये जाने वाले कुछ जहरीले अपशिष्ट पदार्थो जैसे- लेड (शीशा), कैडमियम, मर्क्यूरी (पारा), बेरियम आदि द्वारा मानव शरीर पर होने वाले हानिकारक प्रभाव निम्न प्रकार हैं -

लेड (शीशा), टेलिविजन और कम्प्यूटरों के मॉनीटरों में काँच के पैनलों पर पाया जाता है । इसकी अत्यधिक मात्रा से मानव शरीर में घातक बीमारी जैसे- उल्टी, दस्त, बेहोशी या मौत के रूप में परिणाम सामने आते हैं । अन्य परिणाम जैसे- भूख की कमी, पेट दर्द, कब्ज, थकान, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द इत्यादि हैं । शीशा मनुष्य में मध्य और परिधीय तंत्रिकाओं, रक्त संचार प्रणाली, प्रजनन प्रणाली और युवा बच्चें के मानसिक विकास को भारी नुकसान पहुँचाता है ।

कैडमियम, यह चिपों और कैथोड रे ट्यूब को बनाने में प्रयोग किया जाता है । इससे मनुष्य के फेफडों और गुर्दो को गम्भीर क्षति हो सकती है । शरीर क्षीण होने जैसे घातक परिणाम भी हो सकते हैं ।

बेरियम का प्रयोग कैथोड रे ट्यूब स्क्रीन पैनलों पर उन से निकलने वाले विकिरण से लोगों की रक्षा करने के लिए किया जाता है। यह मानव मस्तिष्क में सूजन ला सकता है व माँस पेशियों को कमजोर कर देता है ।

निष्कर्षत: इनसे निकलने वाले रेडिएशन शरीर के लिए घातक होते हैं । इसके प्रभाव से मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंग प्रभावित ही नहीं होतेे बल्कि खत्म भी हो जाते हैं ।

सरकार और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को इस खतरे से निपटने के लिए अतिरिक्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है। 'तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड` का कहना है कि उसने सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी कम्पनियों को ई-कचरे का निस्तारण करने के लिए उचित तरीके अपनाये जाने की सख्त हिदायत दी है, लेकिन ज्यादातर कम्पनियाँ इसका पालन नहीं कर रहीं हैं। 'इण्डो-जर्मन स्विस` ई-वेस्ट कम्पनी के सहयोग से बैंगलूर में काम कर रहे स्वैच्छिक संगठन (ई-वेस्ट ऐजेन्सी) ने ई-कचरे के सही निदान के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को भी सूचित किया है कि इस सम्बंध में कानूनी प्रावधान किया जाना चाहिए, नया एक्ट बनना चाहिए। सरकार को इस संबंध में कड़े कदम उठाने चाहिए ।

विज्ञान जगत

हत्यारे रोबोट से भयभीत सभ्यता

चिन्मय मिश्र

अफगानिस्तान पर अमेरिकीं आक्रमण ने युद्ध के साजो-सामान में एक नए घातक अस्त्र `ड्रोन विमानों` को जगह दिलवा दी । ये ड्रोन विमान हजारों मील दूर बैठे लोगों द्वारा संचालित होते हैं और मनचाही जगह को खाक कर देते हैं ।

ड्रोन विमानों के इस विध्वंसकारी प्रवेश के युद्ध की तस्वीर ही बदल डाली है और उसमें क्रूरता और संवेदनहीनता लगातार बढ़ती जा रही है । किसी शादी ब्याह या चौपाल में अपने समुदाय के साथ कथित युद्ध अपराधी को अब चिन्हित कर नहीं मारा जाता बल्कि वह सारा क्षेत्र/घर ही उड़ा दिया जाता है । गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने कहा था `जब मैंकार्रवाही करूंगा तो २० लाख डॉलर के एक प्रक्षेपास्त्र को १० डॉलर के किसी खाली तंबू पर नहीं छोड़ूंगा जो किसी ऊंट के कूल्हे पर जाकर लगे ।`

हत्यारे रोबोट से भयभीत सभ्यता

चिन्मय मिश्र

अफगानिस्तान पर अमेरिकीं आक्रमण ने युद्ध के साजो-सामान में एक नए घातक अस्त्र `ड्रोन विमानों` को जगह दिलवा दी । ये ड्रोन विमान हजारों मील दूर बैठे लोगों द्वारा संचालित होते हैं और मनचाही जगह को खाक कर देते हैं ।

ड्रोन विमानों के इस विध्वंसकारी प्रवेश के युद्ध की तस्वीर ही बदल डाली है और उसमें क्रूरता और संवेदनहीनता लगातार बढ़ती जा रही है । किसी शादी ब्याह या चौपाल में अपने समुदाय के साथ कथित युद्ध अपराधी को अब चिन्हित कर नहीं मारा जाता बल्कि वह सारा क्षेत्र/घर ही उड़ा दिया जाता है । गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने कहा था `जब मैंकार्रवाही करूंगा तो २० लाख डॉलर के एक प्रक्षेपास्त्र को १० डॉलर के किसी खाली तंबू पर नहीं छोड़ूंगा जो किसी ऊंट के कूल्हे पर जाकर लगे ।`

वस्तुत: क्रूरता को अभी विराम नहीं दिया जा रहा है और इस भयावहता या जघन्यता की अगली कड़ी के रूप में अब `रोबोट` सैनिक तैयार करने की कोशिश प्रारंभ हो गई है । अगर सबकुछ ऐसा ही चला तो अगले बीस वर्षों में किसी विज्ञान फिल्म की यह परिकल्पना हकीकत में बदल जाएगी । इसके विध्वंसक प्रभावों को लेकर सभी ओर चिंता जाहिर की जा रही है और यह प्रयास किए जा रहे हैं कि विकसित होने के पहले ही इन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाए । लेकिन क्या इन `हत्यारे रोबोटों` को रोक पाना इतना आसान है ? हाल ही में जेनेवा में नि:शस्त्रीकरण पर हो रहे सम्मेलन में इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई है ।

इस नए आयुध को कमोवेश परमाणु बम से अधिक हानिकारक माना जा रहा है । इसकी वजह यह है कि ये नए रोबोट सिर्फ स्वचलित ही नहीं होंगे बल्कि ये स्वतंत्र या स्वायत्त भी होंगे और कमोबेश ड्रोन विमानों से भी उन्नत होंगे । जिन्हें कि मानव द्वारा निर्देशित किया जाता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के इस नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन के प्रमुख माइकल मोलेर ने कहा है कि `मैं प्रतिनिधियों से निर्भीक होकर कोर निर्णय लेने की अपील करता हूं । अक्सर अंतरराष्ट्रीय कानून ज्यादतियों के खिलाफ तभी कार्यवाही करते हैं जब वो हो जाती हैं । आपके सामने मौका है कि समय रहते यह निर्णय लें और सुनिश्चित करें कि जीवन को समाप्त करने का निर्णय पूरी मजबूती के साथ मानव के नियंत्रण में रहे ।`

मजेदार बात यह है कि जिस व्यक्ति ने `रोबोट` शब्द को वर्तमान अर्थों में प्रचलित किया वह संभवत: इसके अंतिम परिणाम को भी भांप चुका था। गौरतलब है कि सन् १९२० में चेकोस्लोवाकिया ने नाट्य लेखक कारेल कापेक ने एक वैज्ञानिक गल्प नाटक `रोजुम यूनिवर्सल रोबोट्स` लिखा । चेक भाषा में रोबोट के अर्थ हैं कोल्हू का बैल या नीरस काम में लगा होना या दासता । वही रोबोटेनी का अर्थ है कृषि दास । कापेक रोबोट वर्तमान `क्लोन` के ज्यादा नजदीक बैठता है । वे तकनीक ओर बहुत आशा से नहीं देखते थे । उनके मस्तिष्क में हमेशा प्रथम विश्वयुद्ध की विभीषिकाओं की स्मृति बनी रहती थी, जिसमें तकनीक का मानवता के खिलाफ व्यापक उपयोग किया गया था । कापेक बहुत अच्छे से जानते थे कि भावना रहित तकनीक मानवता के लिए व्यर्थ साबित होगी । उनके अनुसार कई बार हम सब रोबोट की तरह ही व्यवहार करते हैं ।

कथानक के अनुसार सन् १९२० में रोजुम नाम का एक व्यक्ति समुद्रीय जीवन विज्ञान के अध्ययन हेतु एक द्वीप में आया । सन् १९३२ में अचानक उसके हाथ में एक रसायन आ गया जो कि एक जीवद्रव्य (प्रोटोप्लाज्म) की तरह कार्य करता था । रोजुम ने इससे एक कुत्ता और मनुष्य बनाने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा अंतत: सन् १९५० या ६० में उसका भतीजा रोबोट बनाने में सफल हो गया । लेकिन इस नाटक के तीसरे अंक में ज्ञात होता है कि रोबोट की सर्वव्यापकता अब खतरा बनती जा रही है । परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि रोबोट उस कारखाने पर कब्जा कर लेते हैं और एक व्यक्ति अलक्वेस्ट को छोड़कर सभी को मार देते हैं । चूंकि अलवेस्ट `रोबोट` जैसे ही कार्य का आदी था इसलिए बच गया । नाटक के उपसंहार में पता चलता है कि अनेक बरस बीत गए हैं `रोबोट क्रांति` के फलस्वरूप सभी मनुष्य सिवाए अलक्वेस्ट के, मारे जा चुके हैं ।

अलक्वेस्ट किसी बचे मनुष्य को तलाशने का आग्रह करता है, लेकिन वहां एक भी बाकी नहीं बचा है । रोबोटों की सरकार पुन: उससे आग्रह करती है कि वह फार्मूले को पूरा करे और इस प्रक्रिया में वह अन्य किसी भी रोबोट का मारकर उसका शवच्छेदन (डिसेक्शन) कर सकता है। इस बीच दो रोबोटों में मानवीय भावना का विकास हो गया और वे आपस में प्रेम करने लगे । अलक्वेस्ट इससे नाराज हो गया । उसने दोनों को डिसेक्शन की धमकी दी । वे दोनों उससे स्वयं को ले जाने और दूसरे को छोड़ने का आग्रह करने लगे । अलक्वेस्ट को लगा कि ये नए एडम और ईव हैं ।

मगर यह तो एक कहानी है । क्या वास्तव में रोबोट ऐसी किसी स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं या हमें पूरी मानवता के नष्ट होने का इंतजार करना ही पड़ेगा । वैसे यहां दक्षिण कोरिया के सेमसंग चौकीदार रोबोट का उल्लेख करना समीचीन होगा । इस रोबोट में क्षमता है कि वह किसी भी असामान्य गतिविधि को भांप सकता है, घुसपैठिये से बातचीत कर सकता है और किसी मानव नियंत्रक द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद उसे गोली भी मार सकता है । परंतु सबसे चिंताजनक बात यह है कि संभवत: इस दिशा में अगला कदम यह होगा कि वह बिना मानव आदेश के भी `स्वविवेक` से गोली चला सकता है । गौरतलब है इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के राजदूत जमीर अकरम ने कहा `प्राणघातक स्वतंत्र आयुध प्राणियों को सैन्य तकनीक में प्रयोग को अगली क्रांति कहा गया है और इसे बारूद एवं परमाणु हथियारों की खोज के समकक्ष ही रखा गया है ।`

सन् १९३२ में लीग ऑफनेशंस ने महान भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन से कहा था कि वे युद्ध को लेकर अपने किसी समकक्ष से संवाद करें। आइंस्टीन ने प्रख्यात मनोवैज्ञाानिक सिगमंड फ्रायड को `क्या दुनिया को युद्ध से बचाने का कोई उपाय है` विषय पर पत्र में लिखा था, `निहित स्वार्थों वाले एक छोटे समूह के लिए लोगों में युद्ध उन्माद पैदा करना इसलिए संभव होता है क्योंकि आदमी के भीतर ही घृणा और विध्वंस की लिप्सा होती है । सामान्य समय में यह हिंसा प्रच्छन्न रहती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे पागलपन में बदला जा सकता है।`

फ्रायड ने भी इस बात से सहमति जताई थी । इसके अगले ही साल १९३३ में हिटलर ने जर्मनी की बागडोर संभाली और...! लेकिन इसके भी दो दशक पहले यानि प्रथम विश्वयुद्ध के पहले गांधीजी ने पश्चिमी युद्ध सभ्यता पर हिंद स्वराज में लिखा था, `यह सभ्यता ही ऐसी है कि अगर हम धीरज धर कर बैठ गए, तो सभ्यता की चपेट में आए हुए लोग खुद की जलाई हुई आग में जल मरेंगे । पैगंबर मोहम्मद साहब की सीख के मुताबिक यह शैतानी सभ्यता है । हिंदू धर्म इसे निरा `कलजुग` कहता है । मैं आपके सामने इस सभ्यता का हूबहू चित्र नहीं खींच सकता, यह मेरी शक्ति के बाहर है । लेकिन आप समझ सकेंगे कि इस सभ्यता के कारण अंग्रेज प्रजा में सड़न ने घर कर लिया है । यह सभ्यता दूसरों का नाश करने वाली और खुद नाशवान है ।`

तकरीबन सौ वर्षों पश्चात उनकी बात अक्षरश: सच साबित हो रही है । मोन्सेंटो जैसी कंपनियों ने कारखानों जैसे खेतों में टर्मिनेटर बीज बना दिए जिनमें पुर्नउत्पादन या प्रजनन की क्षमता नहीं है और अब इससे आगे जाकर अब वे जीएम बीज फैलाकर पूरी धरती की प्रजनन क्षमता को अपने नियंत्रण में कर देना चाहते हैं । स्वतंत्र रोबोट हत्यारे बनाकर उन्हें सैनिकों में परिवर्तित करना भी मनुष्य और मनुष्यता को सीमित करने का ही अगला उपाय है । कारेल कापेक ने रोजुम युनिवर्सल रोबोट लिखते समय यह सोचा भी नहीं होगा कि महज ९० वर्षों में उनका डर सही साबित हो जाएगा । अत्यंत आशावादी होते हुए अंत में उन्होंने अपने रोबोट को आदम एवं ईव के रूप में देखा था, जिनसे मानवता का नया इतिहास प्रारंभ होगा । लेकिन हमारे समय में तो आदमी स्वयं ही रोबोट बनता जा रहा है ।

इस नए आयुध को कमोवेश परमाणु बम से अधिक हानिकारक माना जा रहा है । इसकी वजह यह है कि ये नए रोबोट सिर्फ स्वचलित ही नहीं होंगे बल्कि ये स्वतंत्र या स्वायत्त भी होंगे और कमोबेश ड्रोन विमानों से भी उन्नत होंगे । जिन्हें कि मानव द्वारा निर्देशित किया जाता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के इस नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन के प्रमुख माइकल मोलेर ने कहा है कि `मैं प्रतिनिधियों से निर्भीक होकर कोर निर्णय लेने की अपील करता हूं । अक्सर अंतरराष्ट्रीय कानून ज्यादतियों के खिलाफ तभी कार्यवाही करते हैं जब वो हो जाती हैं । आपके सामने मौका है कि समय रहते यह निर्णय लें और सुनिश्चित करें कि जीवन को समाप्त करने का निर्णय पूरी मजबूती के साथ मानव के नियंत्रण में रहे ।`

मजेदार बात यह है कि जिस व्यक्ति ने `रोबोट` शब्द को वर्तमान अर्थों में प्रचलित किया वह संभवत: इसके अंतिम परिणाम को भी भांप चुका था। गौरतलब है कि सन् १९२० में चेकोस्लोवाकिया ने नाट्य लेखक कारेल कापेक ने एक वैज्ञानिक गल्प नाटक `रोजुम यूनिवर्सल रोबोट्स` लिखा । चेक भाषा में रोबोट के अर्थ हैं कोल्हू का बैल या नीरस काम में लगा होना या दासता । वही रोबोटेनी का अर्थ है कृषि दास । कापेक रोबोट वर्तमान `क्लोन` के ज्यादा नजदीक बैठता है । वे तकनीक ओर बहुत आशा से नहीं देखते थे । उनके मस्तिष्क में हमेशा प्रथम विश्वयुद्ध की विभीषिकाओं की स्मृति बनी रहती थी, जिसमें तकनीक का मानवता के खिलाफ व्यापक उपयोग किया गया था । कापेक बहुत अच्छे से जानते थे कि भावना रहित तकनीक मानवता के लिए व्यर्थ साबित होगी । उनके अनुसार कई बार हम सब रोबोट की तरह ही व्यवहार करते हैं ।

कथानक के अनुसार सन् १९२० में रोजुम नाम का एक व्यक्ति समुद्रीय जीवन विज्ञान के अध्ययन हेतु एक द्वीप में आया । सन् १९३२ में अचानक उसके हाथ में एक रसायन आ गया जो कि एक जीवद्रव्य (प्रोटोप्लाज्म) की तरह कार्य करता था । रोजुम ने इससे एक कुत्ता और मनुष्य बनाने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा अंतत: सन् १९५० या ६० में उसका भतीजा रोबोट बनाने में सफल हो गया । लेकिन इस नाटक के तीसरे अंक में ज्ञात होता है कि रोबोट की सर्वव्यापकता अब खतरा बनती जा रही है । परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि रोबोट उस कारखाने पर कब्जा कर लेते हैं और एक व्यक्ति अलक्वेस्ट को छोड़कर सभी को मार देते हैं । चूंकि अलवेस्ट `रोबोट` जैसे ही कार्य का आदी था इसलिए बच गया । नाटक के उपसंहार में पता चलता है कि अनेक बरस बीत गए हैं `रोबोट क्रांति` के फलस्वरूप सभी मनुष्य सिवाए अलक्वेस्ट के, मारे जा चुके हैं ।

अलक्वेस्ट किसी बचे मनुष्य को तलाशने का आग्रह करता है, लेकिन वहां एक भी बाकी नहीं बचा है । रोबोटों की सरकार पुन: उससे आग्रह करती है कि वह फार्मूले को पूरा करे और इस प्रक्रिया में वह अन्य किसी भी रोबोट का मारकर उसका शवच्छेदन (डिसेक्शन) कर सकता है। इस बीच दो रोबोटों में मानवीय भावना का विकास हो गया और वे आपस में प्रेम करने लगे । अलक्वेस्ट इससे नाराज हो गया । उसने दोनों को डिसेक्शन की धमकी दी । वे दोनों उससे स्वयं को ले जाने और दूसरे को छोड़ने का आग्रह करने लगे । अलक्वेस्ट को लगा कि ये नए एडम और ईव हैं ।

मगर यह तो एक कहानी है । क्या वास्तव में रोबोट ऐसी किसी स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं या हमें पूरी मानवता के नष्ट होने का इंतजार करना ही पड़ेगा । वैसे यहां दक्षिण कोरिया के सेमसंग चौकीदार रोबोट का उल्लेख करना समीचीन होगा । इस रोबोट में क्षमता है कि वह किसी भी असामान्य गतिविधि को भांप सकता है, घुसपैठिये से बातचीत कर सकता है और किसी मानव नियंत्रक द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद उसे गोली भी मार सकता है । परंतु सबसे चिंताजनक बात यह है कि संभवत: इस दिशा में अगला कदम यह होगा कि वह बिना मानव आदेश के भी `स्वविवेक` से गोली चला सकता है । गौरतलब है इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के राजदूत जमीर अकरम ने कहा `प्राणघातक स्वतंत्र आयुध प्राणियों को सैन्य तकनीक में प्रयोग को अगली क्रांति कहा गया है और इसे बारूद एवं परमाणु हथियारों की खोज के समकक्ष ही रखा गया है ।`

सन् १९३२ में लीग ऑफनेशंस ने महान भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन से कहा था कि वे युद्ध को लेकर अपने किसी समकक्ष से संवाद करें। आइंस्टीन ने प्रख्यात मनोवैज्ञाानिक सिगमंड फ्रायड को `क्या दुनिया को युद्ध से बचाने का कोई उपाय है` विषय पर पत्र में लिखा था, `निहित स्वार्थों वाले एक छोटे समूह के लिए लोगों में युद्ध उन्माद पैदा करना इसलिए संभव होता है क्योंकि आदमी के भीतर ही घृणा और विध्वंस की लिप्सा होती है । सामान्य समय में यह हिंसा प्रच्छन्न रहती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे पागलपन में बदला जा सकता है।`

फ्रायड ने भी इस बात से सहमति जताई थी । इसके अगले ही साल १९३३ में हिटलर ने जर्मनी की बागडोर संभाली और...! लेकिन इसके भी दो दशक पहले यानि प्रथम विश्वयुद्ध के पहले गांधीजी ने पश्चिमी युद्ध सभ्यता पर हिंद स्वराज में लिखा था, `यह सभ्यता ही ऐसी है कि अगर हम धीरज धर कर बैठ गए, तो सभ्यता की चपेट में आए हुए लोग खुद की जलाई हुई आग में जल मरेंगे । पैगंबर मोहम्मद साहब की सीख के मुताबिक यह शैतानी सभ्यता है । हिंदू धर्म इसे निरा `कलजुग` कहता है । मैं आपके सामने इस सभ्यता का हूबहू चित्र नहीं खींच सकता, यह मेरी शक्ति के बाहर है । लेकिन आप समझ सकेंगे कि इस सभ्यता के कारण अंग्रेज प्रजा में सड़न ने घर कर लिया है । यह सभ्यता दूसरों का नाश करने वाली और खुद नाशवान है ।`

तकरीबन सौ वर्षों पश्चात उनकी बात अक्षरश: सच साबित हो रही है । मोन्सेंटो जैसी कंपनियों ने कारखानों जैसे खेतों में टर्मिनेटर बीज बना दिए जिनमें पुर्नउत्पादन या प्रजनन की क्षमता नहीं है और अब इससे आगे जाकर अब वे जीएम बीज फैलाकर पूरी धरती की प्रजनन क्षमता को अपने नियंत्रण में कर देना चाहते हैं । स्वतंत्र रोबोट हत्यारे बनाकर उन्हें सैनिकों में परिवर्तित करना भी मनुष्य और मनुष्यता को सीमित करने का ही अगला उपाय है । कारेल कापेक ने रोजुम युनिवर्सल रोबोट लिखते समय यह सोचा भी नहीं होगा कि महज ९० वर्षों में उनका डर सही साबित हो जाएगा । अत्यंत आशावादी होते हुए अंत में उन्होंने अपने रोबोट को आदम एवं ईव के रूप में देखा था, जिनसे मानवता का नया इतिहास प्रारंभ होगा । लेकिन हमारे समय में तो आदमी स्वयं ही रोबोट बनता जा रहा है ।

वानिकी जगत

बूढ़े पेड़ ज्यादा तेजी से बढ़ते है

विनिता विश्वनाथन

हमारे मन में पुराने/बूढ़े पेड़ों की एक छवि बनी है । ऊंचे, विशाल, हल्की से झुकती हुई डालें और उनके पत्तों की धीमी-सी सरसराहट । ये वयस्क जीव हमें बुढ़ापे की ओर धीरे-धीरे बढ़ते हुए समझ में आते हैं । इस छवि की एक वजह हमारी यह मान्यता है कि कुछ सालों की तेज वृद्धि के बाद जैसे-जैसे पेड़ों की उम्र बढ़ती है, उनकी वृद्धि दर कम होती जाती है ।

विश्व में ६ महाद्वीपों के उष्ण-कटिबंधी और समशीतोष्ण क्षेत्रों की ४०३ प्रजातियों के करीब ७ लाख पेड़ों के अध्ययन से पता चला है कि आकार में जितना बड़ा पेड़, उतनी ही अधिक उसकी वृद्धि दर होती है । यह शोध यू.एस. जिओलॉजिकल सर्वे के निक स्टीफेन्सन और साथियों ने १०० से भी ज्यादा शोधकर्ताआें की मदद से किया है । उनके शोध से यह समझ में आता है कि सबसे ज्यादा उम्र के पेड़ सबसे अधिक तेजी से और आश्चर्यजनक दर से बढ़ रहे हैं । उदाहरण के लिए एक साल में किमी १०० से.मी. व्यास के पेड़ का द्रव्यमान उतना ब़़ढ जाता है जैसे कि १०-२० से.मी. व्यास के पेड़ की वृद्धि दर ५० से.मी. व्यास के पेड़ से तीन गुना ज्यादा पाई गई ।

बूढ़े पेड़ ज्यादा तेजी से बढ़ते है

विनिता विश्वनाथन

हमारे मन में पुराने/बूढ़े पेड़ों की एक छवि बनी है । ऊंचे, विशाल, हल्की से झुकती हुई डालें और उनके पत्तों की धीमी-सी सरसराहट । ये वयस्क जीव हमें बुढ़ापे की ओर धीरे-धीरे बढ़ते हुए समझ में आते हैं । इस छवि की एक वजह हमारी यह मान्यता है कि कुछ सालों की तेज वृद्धि के बाद जैसे-जैसे पेड़ों की उम्र बढ़ती है, उनकी वृद्धि दर कम होती जाती है ।

विश्व में ६ महाद्वीपों के उष्ण-कटिबंधी और समशीतोष्ण क्षेत्रों की ४०३ प्रजातियों के करीब ७ लाख पेड़ों के अध्ययन से पता चला है कि आकार में जितना बड़ा पेड़, उतनी ही अधिक उसकी वृद्धि दर होती है । यह शोध यू.एस. जिओलॉजिकल सर्वे के निक स्टीफेन्सन और साथियों ने १०० से भी ज्यादा शोधकर्ताआें की मदद से किया है । उनके शोध से यह समझ में आता है कि सबसे ज्यादा उम्र के पेड़ सबसे अधिक तेजी से और आश्चर्यजनक दर से बढ़ रहे हैं । उदाहरण के लिए एक साल में किमी १०० से.मी. व्यास के पेड़ का द्रव्यमान उतना ब़़ढ जाता है जैसे कि १०-२० से.मी. व्यास के पेड़ की वृद्धि दर ५० से.मी. व्यास के पेड़ से तीन गुना ज्यादा पाई गई ।

हम तो मानकर चल रहे थे कि पेड़ों की वृद्धि दर उम्र के साथ कम होती जाती है । तो पेड़ों की वृद्धि दर को लेकर हम इतना गलत क्योंनिकले ? कुछ लोग कह सकते हैं कि मनुष्य के रूप में हमारे अपने अनुभव की वजह ये यह गलती हुई होगी । मनुष्यों में तो हम देखते आए हैं कि बुजुर्गोंा में वृद्धि धीमी हो जाती है । इसे परिस्थिति पर मनुष्यों के मानकों को थोपना अर्थात मानवीकरण कहते हैं । मगर अब लगता है कि पेड़ों को लेकर यह गलतफहमी मात्र मानवीकरण का नतीजा नहीं थी ।

दरअसल, गलतहमी का कारण इस विषय पर आज तक हुए कुछ शोध भी हैं । जैसे कि प्लान्टेशन (जिनमें एक ही प्रजाति के लगभग एक ही उम्र के पेड़ होते हैं) और कुछ जंगलोंपर हुए शोध के आधार पर हमारा निष्कर्ष था कि बढ़ती उम्र के साथ उनकी वृद्धि कम हो जाती है । यह निष्कर्ष इसलिए निकला कि उनकी उत्पादकता या नेट प्रायमरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है । इसका मतलब है कि जैसे-जैसे किसी प्लान्टेशन के पेड़ बड़े होते हैं, उनमें पहले से कम कार्बन पुड़ता है । वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाकी वजह से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के चलते उनमें कार्बन जुड़ता जाता है । चूंकि बड़े पेड़ों की नेट प्रायमरी प्रोडक्टिविटी कम होती हैै, इसलिए आज तक विश्व भर में वन अधिकारी और वन संवर्धकों ने जंगलों और प्लान्टेशन में कम उम्र के पेड़ों की संख्या को बनाए रखने पर ज्यादा ध्यान दिया है ।

बढ़ती उम्र के साथ कम उत्पादकता का एक कारण यह माना जाता है कि उम्र के साथ पत्तियों की कार्यक्षमता, उनकी प्रकाश संश्लेषण की क्षमता कम होती जाती है । पत्ती के प्रति वर्ग से.मी. क्षेत्रफल में प्रकाश संश्लेषण के कारण जो कार्बोहाइडेट बनता है, वह पहले से कम हो जाता है । तो ऐसे में पेड़ की वृद्धि कम होना लाजमी है । बढ़ती उम्र के साथ घटती वृद्धि का एक और कारण यह भी माना जाता है कि बड़े होने पर पेड़ों को अपनी ऊर्जा का उपयोग वृद्धि में कम और प्रजनन में ज्यादा करना होता है ।

एक दिक्कत यह है कि ज्यादातर शोध प्लान्टेशन में या समूचे जंगल के स्तर पर हुए हैं । अकेले पेड़ों पर काम कम हुआ है । जब पूरे जंगल या प्लान्टेशन को नापा जाता है तो मृत्यु दर अक्सर छिप जाती है । वृद्धि नापने के लिए एक बार पेड़ों को नापकर कुछ समय बाद उनको दोबारा नापा जाता है । तो इस अंतराल मेंप्लान्टेशन या जंगल के कुछ पेड़ो की मृत्यु तो हुई होगी । अगर आकलन में ये पेड़ छूट जाते हैं, तो जंगल या प्लान्टेशन के स्तर पर वृद्धि कम ही दिखेगी । दूसरी बात, अगर उम्र और वृद्धि के रिश्ते को समझने के लिए बराबर क्षेत्रफल के दो ऐसे प्लान्टेशन की तुलना करते हैं जिनमें सिर्फ पेड़ों की उम्र में फर्क है तो भी गड़बड़ हो सकती है । यह इसलिए कि बराबर क्षेत्रफल के होने के बावजूद, अक्सर प्लान्टेशन में आप कम उम्र के छोटे पेड़ों को ज्यादा संख्या में लगे पाएंगे और अधिक उम्र के कम पेड़ पाएंगे ।

ऐसी परिस्थिति में पेड़ों को नापकर नतीजा सुनाना गलत साबित हो सकता है । अक्सर ऐसा भी होता है कि अध्ययन के लिए चुना गया प्लान्टेशन या जंगल बहुत ही विशाल है और नमूने के तौर पर कुछेक पेड़ों को नापा जाता है । जरूरी नहीं है कि जिन पेड़ों को पहले नापा था, उन्हीं पेड़ों को एक समय अंतराल के बाद फिर से नापा जाए उतनी ही संख्या के किन्हीं अन्य पेड़ों को नापा जा सकता है । कहने का मतलब है कि प्लान्टेशन या जंगल के स्तर पर शोध होता है तो दिक्कतेंभी हो सकती हैं ।

अब ऐसा भी नहीं था कि उम्र के साथ घटती वृद्धि पर पूरी सहमति थी । एक मुख्य सिद्धान्त, जो मेटाबॉलिक स्केलिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, के मुताबिक पेड़ों के द्रव्यमान में वृद्धि के साथ उनकी वृद्धि दर भी लगातार बढ़ती जानी चाहिए । और वृद्धि दर में यह बढ़ोतरी उम्र के साथ पेड़ों की घटती कार्यक्षमता के बावजूद संभव है । होता यह है कि उम्र के साथ, पत्तियों की मात्रा भी बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ती है कि उस पेड़ की पत्तियों की सतह का कुल क्षेत्रफल उम्र के साथ बढ़ता है । पत्तियों का कुल क्षेत्रफल बढ़ने के साथ ही बढ़ता है उनका प्रकाश संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन और द्रव्यमान में वृद्धि । तो इस विरोधाभास को सुलझाने की दृष्टि से स्टीफेन्सन और साथियों ने अपना शोध किया ।

अपने शोध में स्टीफेन्सन और अन्य शोधकर्ताआें ने उन पेड़ों को चुना जो कम से कम १० से.मी. के व्यास के थे, और किसी भी जंगल मेंउन प्रजातियों के पेड़ों को नापा जिनके कम से कम ४० पेड़ उनको मिले । उन्होंने जमीन से ऊपर एक निर्धारित ऊंचाई पर तने पर पेड़ों के व्यास को दो बार नापा, कम से कम एक साल के अंतराल मेंऔर कहीं कहीं पांच से दस साल के अंतराल में । फिर सिद्ध समीकरणों के जरिए व्यास को लेकर हर प्रजाति के पेड़ों के सूखे द्रव्यमान का आकलन किया । इन आंकड़ों को लेकर फिर उन्होंने व्न्ृिद्ध दर से आकलन किए । इस प्रकार १२ देशों के जंगली इलाकोंसे शोधकर्ताआें ने डैटा स्टीफेन्सन को भेजा और काफी विश्लेषण के बाद अपने उपरोक्त नतीजोंपर पहुंचे ।

खैर, अब तो कह सकते हैं कि कार्बन जोड़ने के लिए वयस्क, विशाल पेड़ों को बचाने की भी जरूरत है । यह तो कहा नहीं जा सकता है कि जंगलों में छोटे पेड़ कम और बड़े पेड़ ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि बराबर क्षेत्रफल में कार्बन जोड़ने में कम कुशलछोटे पेड़ बड़े पेड़ों की तुलना में काफी ज्यादा लगाए जा सकते है । लेकिन वायुमण्डल से कर्बन डाईऑक्साइड के अवशोषण में बड़े पेड़ कही ज्यादा अच्छा काम करते हैं और इस कारण इनाके प्लान्टेशन और जंगलों में ज्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए । ये बड़े पेड़ गिनती में तो जंगलों के कुल पेड़ों का २ प्रतिशत होते हैं, लेकिन जंगल के जीवित द्रव्यमान को देखें तो उसमें इन बड़े पेड़ों का योगदान २५ प्रतिशत तक होता है ।

अलबत्ता, बड़े पेड़ों को बचाए रखना आसान काम नहीं होगा क्योंकि जंगलों या प्राकृतवास का विखण्डन जो जंगलों और जैव विविधता के लिए कई दशकों से सबसे बड़े खतरों में से एक रहा है, इन पेड़ों को अनुपातहीन रूप से प्रभावित करता है । प्राकृतवास के विखण्डन की बात को यूं समझते हैं । किसी भी जंगल की परिधि पर कुछ पेड़ होंगे । बाहर के दबाव, जैसे हवा-आंधी का जोर, रोगाणु, लकड़ी का काटना, मवेशियों का चरना, ये सब अंदर के पेड़-पौधों-जीवों को कम और परिधि के पेड़ों को ज्यादा प्रभावित करते हैं । यदि इसी जंगल को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, तो परिधि पर लगे पेड़ों की संख्या ज्यादा हो जाएगी । अगर सारे खंडों का क्षेत्रफल कुल मिलाकर उस बड़े जंगल जितना भी हो तब भी, सीमा पर रहने का प्रभाव तो दिखेगा और विखंडित परिस्थिति में परिधि पर ज्यादा पेड़ हैं । जितने ज्यादा खण्ड, उतना ज्यादा दबाव पेड़ों और जंगल के अन्य जीवों पर । स्टीफेन्सन और साथियों के इस शोध के कई निहितार्थ हैं । हमें एक और कारण तो मिलता है पुराने, बूढ़े पेड़ों को बचाकर रखने का । साथ में इस बहस को सुलझाने में यह शोध हमारी मदद कर सकता है कि बढ़ते कार्बन डाईऑक्साइड प्रदूषण के चलते, पेड़ों में अधिक कार्बन जोड़ने के लिए कम उम्र के पेड़ ज्यादा मददगार हैं या बड़े पेड़ ।

दरअसल, गलतहमी का कारण इस विषय पर आज तक हुए कुछ शोध भी हैं । जैसे कि प्लान्टेशन (जिनमें एक ही प्रजाति के लगभग एक ही उम्र के पेड़ होते हैं) और कुछ जंगलोंपर हुए शोध के आधार पर हमारा निष्कर्ष था कि बढ़ती उम्र के साथ उनकी वृद्धि कम हो जाती है । यह निष्कर्ष इसलिए निकला कि उनकी उत्पादकता या नेट प्रायमरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है । इसका मतलब है कि जैसे-जैसे किसी प्लान्टेशन के पेड़ बड़े होते हैं, उनमें पहले से कम कार्बन पुड़ता है । वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाकी वजह से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के चलते उनमें कार्बन जुड़ता जाता है । चूंकि बड़े पेड़ों की नेट प्रायमरी प्रोडक्टिविटी कम होती हैै, इसलिए आज तक विश्व भर में वन अधिकारी और वन संवर्धकों ने जंगलों और प्लान्टेशन में कम उम्र के पेड़ों की संख्या को बनाए रखने पर ज्यादा ध्यान दिया है ।

बढ़ती उम्र के साथ कम उत्पादकता का एक कारण यह माना जाता है कि उम्र के साथ पत्तियों की कार्यक्षमता, उनकी प्रकाश संश्लेषण की क्षमता कम होती जाती है । पत्ती के प्रति वर्ग से.मी. क्षेत्रफल में प्रकाश संश्लेषण के कारण जो कार्बोहाइडेट बनता है, वह पहले से कम हो जाता है । तो ऐसे में पेड़ की वृद्धि कम होना लाजमी है । बढ़ती उम्र के साथ घटती वृद्धि का एक और कारण यह भी माना जाता है कि बड़े होने पर पेड़ों को अपनी ऊर्जा का उपयोग वृद्धि में कम और प्रजनन में ज्यादा करना होता है ।

एक दिक्कत यह है कि ज्यादातर शोध प्लान्टेशन में या समूचे जंगल के स्तर पर हुए हैं । अकेले पेड़ों पर काम कम हुआ है । जब पूरे जंगल या प्लान्टेशन को नापा जाता है तो मृत्यु दर अक्सर छिप जाती है । वृद्धि नापने के लिए एक बार पेड़ों को नापकर कुछ समय बाद उनको दोबारा नापा जाता है । तो इस अंतराल मेंप्लान्टेशन या जंगल के कुछ पेड़ो की मृत्यु तो हुई होगी । अगर आकलन में ये पेड़ छूट जाते हैं, तो जंगल या प्लान्टेशन के स्तर पर वृद्धि कम ही दिखेगी । दूसरी बात, अगर उम्र और वृद्धि के रिश्ते को समझने के लिए बराबर क्षेत्रफल के दो ऐसे प्लान्टेशन की तुलना करते हैं जिनमें सिर्फ पेड़ों की उम्र में फर्क है तो भी गड़बड़ हो सकती है । यह इसलिए कि बराबर क्षेत्रफल के होने के बावजूद, अक्सर प्लान्टेशन में आप कम उम्र के छोटे पेड़ों को ज्यादा संख्या में लगे पाएंगे और अधिक उम्र के कम पेड़ पाएंगे ।

ऐसी परिस्थिति में पेड़ों को नापकर नतीजा सुनाना गलत साबित हो सकता है । अक्सर ऐसा भी होता है कि अध्ययन के लिए चुना गया प्लान्टेशन या जंगल बहुत ही विशाल है और नमूने के तौर पर कुछेक पेड़ों को नापा जाता है । जरूरी नहीं है कि जिन पेड़ों को पहले नापा था, उन्हीं पेड़ों को एक समय अंतराल के बाद फिर से नापा जाए उतनी ही संख्या के किन्हीं अन्य पेड़ों को नापा जा सकता है । कहने का मतलब है कि प्लान्टेशन या जंगल के स्तर पर शोध होता है तो दिक्कतेंभी हो सकती हैं ।

अब ऐसा भी नहीं था कि उम्र के साथ घटती वृद्धि पर पूरी सहमति थी । एक मुख्य सिद्धान्त, जो मेटाबॉलिक स्केलिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, के मुताबिक पेड़ों के द्रव्यमान में वृद्धि के साथ उनकी वृद्धि दर भी लगातार बढ़ती जानी चाहिए । और वृद्धि दर में यह बढ़ोतरी उम्र के साथ पेड़ों की घटती कार्यक्षमता के बावजूद संभव है । होता यह है कि उम्र के साथ, पत्तियों की मात्रा भी बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ती है कि उस पेड़ की पत्तियों की सतह का कुल क्षेत्रफल उम्र के साथ बढ़ता है । पत्तियों का कुल क्षेत्रफल बढ़ने के साथ ही बढ़ता है उनका प्रकाश संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन और द्रव्यमान में वृद्धि । तो इस विरोधाभास को सुलझाने की दृष्टि से स्टीफेन्सन और साथियों ने अपना शोध किया ।

अपने शोध में स्टीफेन्सन और अन्य शोधकर्ताआें ने उन पेड़ों को चुना जो कम से कम १० से.मी. के व्यास के थे, और किसी भी जंगल मेंउन प्रजातियों के पेड़ों को नापा जिनके कम से कम ४० पेड़ उनको मिले । उन्होंने जमीन से ऊपर एक निर्धारित ऊंचाई पर तने पर पेड़ों के व्यास को दो बार नापा, कम से कम एक साल के अंतराल मेंऔर कहीं कहीं पांच से दस साल के अंतराल में । फिर सिद्ध समीकरणों के जरिए व्यास को लेकर हर प्रजाति के पेड़ों के सूखे द्रव्यमान का आकलन किया । इन आंकड़ों को लेकर फिर उन्होंने व्न्ृिद्ध दर से आकलन किए । इस प्रकार १२ देशों के जंगली इलाकोंसे शोधकर्ताआें ने डैटा स्टीफेन्सन को भेजा और काफी विश्लेषण के बाद अपने उपरोक्त नतीजोंपर पहुंचे ।

खैर, अब तो कह सकते हैं कि कार्बन जोड़ने के लिए वयस्क, विशाल पेड़ों को बचाने की भी जरूरत है । यह तो कहा नहीं जा सकता है कि जंगलों में छोटे पेड़ कम और बड़े पेड़ ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि बराबर क्षेत्रफल में कार्बन जोड़ने में कम कुशलछोटे पेड़ बड़े पेड़ों की तुलना में काफी ज्यादा लगाए जा सकते है । लेकिन वायुमण्डल से कर्बन डाईऑक्साइड के अवशोषण में बड़े पेड़ कही ज्यादा अच्छा काम करते हैं और इस कारण इनाके प्लान्टेशन और जंगलों में ज्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए । ये बड़े पेड़ गिनती में तो जंगलों के कुल पेड़ों का २ प्रतिशत होते हैं, लेकिन जंगल के जीवित द्रव्यमान को देखें तो उसमें इन बड़े पेड़ों का योगदान २५ प्रतिशत तक होता है ।

अलबत्ता, बड़े पेड़ों को बचाए रखना आसान काम नहीं होगा क्योंकि जंगलों या प्राकृतवास का विखण्डन जो जंगलों और जैव विविधता के लिए कई दशकों से सबसे बड़े खतरों में से एक रहा है, इन पेड़ों को अनुपातहीन रूप से प्रभावित करता है । प्राकृतवास के विखण्डन की बात को यूं समझते हैं । किसी भी जंगल की परिधि पर कुछ पेड़ होंगे । बाहर के दबाव, जैसे हवा-आंधी का जोर, रोगाणु, लकड़ी का काटना, मवेशियों का चरना, ये सब अंदर के पेड़-पौधों-जीवों को कम और परिधि के पेड़ों को ज्यादा प्रभावित करते हैं । यदि इसी जंगल को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, तो परिधि पर लगे पेड़ों की संख्या ज्यादा हो जाएगी । अगर सारे खंडों का क्षेत्रफल कुल मिलाकर उस बड़े जंगल जितना भी हो तब भी, सीमा पर रहने का प्रभाव तो दिखेगा और विखंडित परिस्थिति में परिधि पर ज्यादा पेड़ हैं । जितने ज्यादा खण्ड, उतना ज्यादा दबाव पेड़ों और जंगल के अन्य जीवों पर । स्टीफेन्सन और साथियों के इस शोध के कई निहितार्थ हैं । हमें एक और कारण तो मिलता है पुराने, बूढ़े पेड़ों को बचाकर रखने का । साथ में इस बहस को सुलझाने में यह शोध हमारी मदद कर सकता है कि बढ़ते कार्बन डाईऑक्साइड प्रदूषण के चलते, पेड़ों में अधिक कार्बन जोड़ने के लिए कम उम्र के पेड़ ज्यादा मददगार हैं या बड़े पेड़ ।

कृषि जगत

जी.एम.बीज और खेती की बर्बादी

वसंत फुटाणे

पिछली केन्द्र सरकार द्वारा चुनाव की घोषणा हो जाने के पश्चात खुले वातावरण में जीएम फसलों के परीक्षण की अनुमति देना, देश की बर्बादी को न्योता देने जैसा है । विश्वभर में जीएम फसलों पर लगते प्रतिबंधों के बाद हमारे यहां इसकी अनुमति दिए जाना अनेक शंकाओं को जन्म दे रहा है । अब नयी सरकार पर निर्भर है कि वह देश की कृषि को जिंदा रखने के लिए किस प्रकार के कदम उठाती है ।

खरपतवार नाशी सुरक्षित हैं, मिट्टी के स्पर्श से ये निष्क्रिय हो जाते हैं । गांव के कृषि सामग्री विक्रेता अक्सर ऐसा कहते हैं और किसान उन पर विश्वास भी करता है । जरूरत हो या न हो आधुनिकता तथा सुविधा के कारण भी खरपतवारनाशी रसायनों का इस्तेमाल तेजी से फैल रहा है । जी.एम. बीजों के खुले वातावरण में परीक्षण के लिए केन्द्र से भी हरी झंडी दिखा दी गई है । सवाल उठता है जी.एम. बीजों पर देश-दुनिया में विवाद होने के बावजूद पूर्व केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री वीरप्पा मोइली जल्दबाजी में ऐसा कदम कैसे उठ ा पाए ? क्या इससे (कृषि रसायनों से होने वाला) प्रदूषण घटेगा और जनता को सुरक्षित भोजन मिलेगा ?

जी.एम.बीज और खेती की बर्बादी

वसंत फुटाणे

पिछली केन्द्र सरकार द्वारा चुनाव की घोषणा हो जाने के पश्चात खुले वातावरण में जीएम फसलों के परीक्षण की अनुमति देना, देश की बर्बादी को न्योता देने जैसा है । विश्वभर में जीएम फसलों पर लगते प्रतिबंधों के बाद हमारे यहां इसकी अनुमति दिए जाना अनेक शंकाओं को जन्म दे रहा है । अब नयी सरकार पर निर्भर है कि वह देश की कृषि को जिंदा रखने के लिए किस प्रकार के कदम उठाती है ।

खरपतवार नाशी सुरक्षित हैं, मिट्टी के स्पर्श से ये निष्क्रिय हो जाते हैं । गांव के कृषि सामग्री विक्रेता अक्सर ऐसा कहते हैं और किसान उन पर विश्वास भी करता है । जरूरत हो या न हो आधुनिकता तथा सुविधा के कारण भी खरपतवारनाशी रसायनों का इस्तेमाल तेजी से फैल रहा है । जी.एम. बीजों के खुले वातावरण में परीक्षण के लिए केन्द्र से भी हरी झंडी दिखा दी गई है । सवाल उठता है जी.एम. बीजों पर देश-दुनिया में विवाद होने के बावजूद पूर्व केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री वीरप्पा मोइली जल्दबाजी में ऐसा कदम कैसे उठ ा पाए ? क्या इससे (कृषि रसायनों से होने वाला) प्रदूषण घटेगा और जनता को सुरक्षित भोजन मिलेगा ?

अभी-अभी दक्षिण अफ्रीका में विज्ञापन मानक प्राधिकरण ने रेडीओ (७०२) के जीएम बीजों के विज्ञापनों पर रोक लगा दी । `जैव सुरक्षा हेतु अफ्रीकी केन्द्र` की शिकायत पर यह कार्यवाही की गई । मोन्सेंटो अपने स्वयं के वेबसाइट के अलावा किसी अन्य द्वारा स्वतंत्र रूप से अपने दावे की पुष्टि नहीं करा सकी है। दक्षिण अफ्रीका में एक प्रदर्शनकारी ने सवाल पूछा अगर जी.एम. सुरक्षित है तो, हालैंड, ग्रीस, स्विटजरलैंड, मेक्सिको, पुर्तगाल, हवाई, अल्जीरिया, नार्वे, न्यूजीलैंड, मैडीरा, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बल्गारिया, और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इस पर पाबंदी क्यों लगाई गई है ?

गौरतलब है कि चीन ने छ: माह पूर्व अमेरिका को जी.एम. मक्का खरीदने से मना कर दिया था और फ्रांस ने मोन्सेंटों के मॉन (८१० जीई मक्का प्रजाति) पर प्रतिबंध कायम रखा है। खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग सुलभ करने हेतु जी.एम. बीजों का विकास किया जा रहा है । मोन्सेंटो कंपनी द्वारा विकसित राउंडअप उत्पाद में ग्लायफोसेट रसायन का प्रयोग प्रमुख रूप से है । `ग्लायफोसेट का संबंध समय से पूर्व प्रसव तथा गर्भपात, हड्डी तथा अन्य प्रकार के कैंसर व डी.एन.ए. के नुकसान से जुड़ता है । राऊंडअप के कारण २४ घंटों के भीतर मनुष्य की मांसपेशियां मर जाती हैं । खेती में अल्प मात्रा में उपयोग होने पर भी मानव एवं पशुओं दोनों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है ।

ग्लायफोसेट मानवी शरीर की हार्मोन निर्माण और व्यवस्था में तोड़फोड़ करता है । अमेरिकी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अवशेष सीमा से ८०० (आठ सौ) गुणा कम होने पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है । मेंढक, कछुआ, केकड़े जैसे उभयचारी जीवों के लिए राऊंडअप जान लेवा है । कृषि में इस रसायन के इस्तेमाल के कारण मेंढकों की संख्या ७० प्रतिशत कम हुई है ।

श्रीलंका सरकार ने भी हाल ही में मोन्सेंटो के `ग्लायफोसेट` खरपतवारनाशी पर प्रतिबंध लगाया है । खेतीहर मजदूरों में किडनी की बीमारियां बढ़ने के कारण वहां यह कदम उठाया गया । लखनऊ के विष विज्ञान संस्था के अध्यक्ष के अनुसार खरपतवारनाशी का संबंध कैंसर के साथ जुड़ता है । पंजाब सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार भटिंडा तथा आसपास के जिलों में जहां आधुनिक कृषि होती है वहां एक भी कुएं का पानी पीने लायक नहीं बचा है ।

पंजाब के गांव-गांव में कैंसर के मरीज पाए जाते हैं । वहां `कैंसर ट्रेन` भी चलती है । महाराष्ट्र में नागपुर के पास भी कैंसर के इलाज हेतु दो बड़े निजी अस्पताल खुलने जा रहे हैं । नागपुर में निजी अस्पतालों की संख्या बहुत है । मध्यप्रदेश के जबलपुर से अमरावती चलने वाली रेलगाड़ी में नागपुर के अस्पतालों में आने वाले मरीजों की काफी संख्या अधिक होती है । इटारसी होकर मध्य भारत में चलने वाली इस गाड़ी का भविष्य भी कैंसर ट्रेन जैसा ही हो सकता है ।

गांव-गांव में कंपनियों का अपना प्रचार होता है । गांव का कृषि सामग्री विक्रेता किसानों का मार्गदर्शक, साहुकार तथा उपज खरीददार सबकुछ होता है । बुआई के पिछले मौसम में इन्हीं के माध्यम से मोन्सेंटों ने कपास की नई जी.एम. प्रजाति आर.आर.एफ. पिछले दरवाजे से बेची । इन बीजों को मान्यता न होने के बावजूद बड़े पैमाने पर सब दूर इनका कारोबार चला जिससे राउंडअप खरपतवारनाशी का इस्तेमाल आसान हुआ । आर.आर.एफ. कपास बीज इसी हेतु विकसित किए जा रहे है ं। किसान को इसमें सुविधा दिखती है, खेती में समय पर (उचित दामों में) मजदूर उपलब्ध नहीं होने पर यह अच्छा विकल्प लगता है । किंतु इन रसायनों के काले पक्ष से बिलकुल अनभिज्ञ होना भी इनके प्रयोग में आने का एक महत्वपूर्ण कारण है ।

सरकार का भी इन कंपनियों पर वरदहस्त है । तभी तो वीरप्पा मोइली ने जल्दबाजी में जीएम बीजों के खुले वातावरण में परीक्षण की अनुमति प्रदान की। पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश तथा श्रीमती जयंती नटराजन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। इस मामले की सुनवाई उच्च्तम न्यायालय में भी चल रही है, इसके बावजूद मंत्रीजी ने यह कमाल कर दिखाया है। उच्च्तम न्यायालय द्वारा गि त विशेषज्ञ समिति तथा संयुक्त संसदीय समिति दोनों इन परीक्षणों के पक्ष में नहीं हैं । देश के स्वतंत्र वैज्ञाानिक भी इन परीक्षणों के प्रति अपनी चिंता प्रधानमंत्री को जता चुके हैं । फिर भी चुनाव घोषणा के बाद यह निर्णय लिया गया ।

महाराष्ट्र ने इन परीक्षणों के लिए पहले ही अपनी हरी झंडी दिखा दी किन्तु अभी मध्यप्रदेश का विरोध और छत्तीसगढ़ की अनुकूलता सामने आई है, तो जनता क्या समझे ? क्या राजनीतिज्ञ सुविधा का खेल खेल रहे हैं ? बी.टी. कपास का जहर सुंडी पर बेअसर साबित हो रहा है । ऐसी बीमारियां जो पहले नगण्य थीं वह भी अब नुकसान पहुंचाने लगी हैं। खरपतवारनाशी रसायनों का भी यही हाल होगा । आगे चलकर इन रसायनों से घास (तण) नियंत्रण भी संभव नहीं हो पाएगा । तब हम क्या रसायनों की मात्रा बढ़ाते जाएंगे ? अधिक तीव्र रसायनों का इस्तेमाल करेंगे ? अंतत: यह रास्ता हमें कहां पहुंचाएगा ?

सवाल उठता है विश्व स्तर पर शुद्ध भोजन तथा सुरक्षिण पर्यावरण के लिए जैविक कृषि मान्य होने के बावजूद जी.एम. बीजों का सारी दुनिया में व्यापार फैलाने में मोन्सेंटो तथा अन्य कंपनियां कैसे सफल हो रही हैं ? क्या सरकारें भी लालच के मारे अंधी हो सकती हैं ? जी.एम. बीज अगर आते हैं तो जैविक कृषि चौपट होना अवश्यंभावी है । जी.एम. का प्रदूषण जैविक फसलों मेंे व देशी बीजों में घुसेगा । एक बार का बिगड़ा बीज पुन: सुधारा नहीं जा सकता । अत: जी.एम. तकनीक अपरिवर्तनीय है । अगर इनसे बचना है तो अभी इसी समय इन्हें रोकना होगा । किंतु यह जानकारी किसानों तक कौन पहुंचाएगा ? गांव का कृषि सामग्री विक्रेता तो कंपनी का एजेंट है । वो जहर का व्यापारी है, तब यह कैसे होगा ।

लेकिन पढ़ा लिखा ग्राहक यह कार्य जरूर कर सकता है । किसान के दरवाजे पर वो स्वयं पहुंचे, विष मुक्त भोजन की मांग करे, उसके साथ मैत्री का नाता जोड़े तथा उसके सुख-दुख में सहभागी होंे । वर्तमान में किसानों तक सही कृषि विज्ञान नहीं बल्कि कंपनी का प्रचार पहुंच रहा है । किसान अपना माल लेकर ग्राहक के दरवाजे पर नहीं जा सकता न ही वह अपना खेत घर छोड़ सकता है। अत: ग्राहक को ही उसे पास जाना होगा ।

आज जैविक कृषि चंद किसानों तक सीमित है । ग्राहकों की पहल से ही वह व्यापक रूप ले सकती है । इसे जनआंदोलन का रूप दिया जाना आवश्यक है तभी जैविक उत्पाद आम आदमी का भोजन बन सकेंगे वरना तो वह निर्यात मॉल तक ही सीमित रहेंगे।

गौरतलब है कि चीन ने छ: माह पूर्व अमेरिका को जी.एम. मक्का खरीदने से मना कर दिया था और फ्रांस ने मोन्सेंटों के मॉन (८१० जीई मक्का प्रजाति) पर प्रतिबंध कायम रखा है। खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग सुलभ करने हेतु जी.एम. बीजों का विकास किया जा रहा है । मोन्सेंटो कंपनी द्वारा विकसित राउंडअप उत्पाद में ग्लायफोसेट रसायन का प्रयोग प्रमुख रूप से है । `ग्लायफोसेट का संबंध समय से पूर्व प्रसव तथा गर्भपात, हड्डी तथा अन्य प्रकार के कैंसर व डी.एन.ए. के नुकसान से जुड़ता है । राऊंडअप के कारण २४ घंटों के भीतर मनुष्य की मांसपेशियां मर जाती हैं । खेती में अल्प मात्रा में उपयोग होने पर भी मानव एवं पशुओं दोनों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है ।